中国储能网讯:全球能源格局加速演变,储能产业积极“出海”。但在项目落地过程中,分散的标准体系、繁琐的地方审批及法规多重解读,往往成为拦路虎。据《金融时报》报道,Masdar 在英国投资10亿英镑建设电池储能项目,多次“开工待命”却因审批与政策不明而未能如期投产。当前正值“抢装期”,若企业在合规与并网方面准备不足,即便拥有领先技术和雄厚资金,也难以如期交付。合规能力已不再是交付阶段的“收尾动作”,而是贯穿产品设计和项目全周期的核心竞争力。

一、法规洞察:标准与验证并行

随着全球储能法规持续演进,企业需要构建覆盖多区域的法规监测与评估机制:

1.搭建跨区域法规顾问网络

邀请北美、欧洲、亚洲等地专家,定期评估标准更新、过渡期安排及地方实施细则,将法规库深度集成到产品设计与项目管理平台。

2.发布合规简报与预警报告

通过法规研讨会,针对最新动态提供简要说明与风险评估,确保各团队及时调整设计方案,降低审批风险。

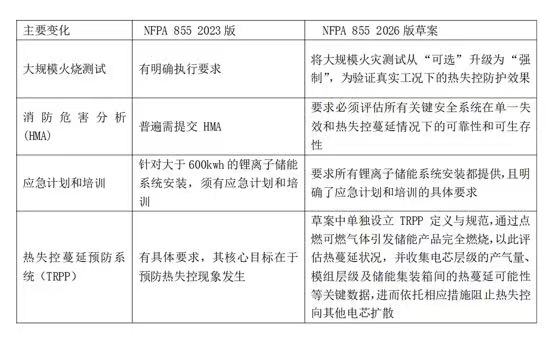

针对法规变动,企业应在方案设计阶段进行前瞻预判,预留新增测试计划。以 NFPA 855 为例,目前美国多数州已采纳其 2023 版标准,针对即将实施的 2026 版草案,主要变化如下:

大型火烧测试(LSFT)是验证储能设备热失控防护性能的关键环节。该测试通常需提前 3–6 个月预约,且单次成本高昂、资源紧张。截至目前,已有数十家储能企业在 UL Solutions、CSA 等权威实验室完成 1–5 MWh 规模的测试。然而,因安装间距设计、点火方式、传感器布局及试验时长存在差异,同一型号样机在不同机构的测试结果可相差逾 30%。因此,企业必须构建高效的法规洞察机制,在充分了解合规要求变动的前提下,预留充足时间应对变化,确保合规准备与项目进度同步推进。

二、合规落地:沟通与测试协同

储能企业在设计阶段,应立即与当地主管机构(AHJ)进行高效且可信的沟通:

1.搭建本地化技术团队

组建熟悉当地法规、精通目标国语言的技术团队,尽早介入技术对接,准确解读图纸与方案要点,以最大程度减少补件与反复评审。此外,应储备多国、多人、多语种的审核专家,提供更加中立的技术建议。

2.模块化技术资料

将技术文档按模块编排,并增设中英(或目标国语种)双语注释,帮助审查人员快速理解关键术语与设计依据。同时,附上 UL、TÜV 等权威机构的测试报告与见证函,以增强材料的公信力。

3.审批案例归档

系统梳理并归档历次审批案例,便于项目团队快速检索与复用成熟经验,不断优化流程、减少重复作业。

产品设计完成后,即可启动LSFT。为此,企业需收集并汇总 UL Solutions、CSA 等权威实验室的实测数据,编制“大型火烧测试对标指南”,明确各平台的流程、参数与成本;与此同时,提前与实验室沟通,预留测试名额以避免排期冲突;在核心市场自建或共建本地测试中心,开展热失控、大规模燃烧及环境适应性专项验证,并结合标准化申请与评审模板,从而最大限度压缩测试排期与成本消耗。

鉴于不同地区政府及 AHJ 对各类认证机构测试结果的认可程度存在差异,此举不仅可降低重复测试与延误风险,还能实现与监管方和实验室的无缝对接。通过构建本地化测试能力与完善的沟通渠道,真正实现“沟通与测试协同”。

三、全流程闭环:复盘与优化并举

为确保产品在投运阶段持续满足各项合规与性能要求,企业应建立完善的持续闭环流程:

1.问题清单梳理

现场工程团队应对关键设备和系统进行全面检查,生成详尽的问题清单,并将测试结果与运行数据同步录入产品配置管理系统,实现可追溯的监测。复盘结束后,需根据问题严重性和影响范围对清单进行优先级排序,明确责任人和整改时限,并在系统中定期跟踪进度,确保所有问题得到闭环解决。

2.三方协同共鉴

组建业主、企业及第三方机构共同参与的协作机制。通过多方协同评审,不仅能够结合各自专业视角精准剖析问题根源;还能在第三方客观评估基础上,提炼优化要点与技术改进建议;并形成贯穿全流程的改进方案,纳入后续项目实施标准。

通过上述闭环流程,企业可显著压缩审核周期、降低落地风险,实现与全球合规监管要求同步校验,为并网与运营提供坚实保障。

面对全球储能市场的机遇与合规挑战,企业将合规能力深度内化,从法规洞察、合规准备到闭环落地,突破项目落地瓶颈,赢得“抢装期”的主动权。下篇将精选行业案例,从供应链协同与项目管理双重视角,解读在“抢装期”中破解储能出海难题、赢得时间主动权的关键策略,敬请关注。