中国储能网讯:7月16日,安徽省制造强省建设领导小组办公室印发培优育强县域制造业特色产业集群行动方案,提到,先进光伏和新型储能产业。重点培育肥东县、芜湖市鸠江区先进光伏,肥西县光储设备及组件,凤台县新能源光伏储能等集群。

原文如下:

安徽省制造强省建设领导小组办公室关于印发培优育强县域制造业特色产业集群行动方案的通知

省有关单位,各市工业和信息化局:

现将《培优育强县域制造业特色产业集群行动方案》印发给你们,请认真贯彻执行。

安徽省制造强省建设领导小组办公室

2025年7月1日

培优育强县域制造业特色产业集群行动方案

为贯彻落实《安徽省人民政府办公厅关于推进县域特色产业集群(基地)高质量发展的指导意见》(皖政办秘〔2024〕56号),进一步培优育强县域制造业特色产业集群(以下简称集群),制定本行动方案。

一、培育目标

围绕加快发展“4433”万千亿制造业产业体系和先进制造业集群,推动各县(市、区)立足产业基础、资源禀赋,充分发挥比较优势,打造一批首位产业特色突出、产业链配套完善和市场竞争力强的县域制造业特色产业集群,为县域经济高质量发展提供有力支撑。

力争到2027年,全省县域制造业特色产业集群综合实力和区域竞争力显著增强。规模能级提升,百亿级集群达60个,其中,超千亿元的集群2个、超500亿元的集群10个;创新能力增强,每个集群至少建成一个共性技术公共服务平台,集群企业平均研发投入强度达2.2%;优质企业集聚,培育一批成长速度快、创新能力强的科创型企业,集群累计培育高新技术企业4000家、省级以上专精特新企业2000家;品牌效应凸显,创建一批省级新产品、“三首”产品、工业精品和重点产业链标志性产品,建设一批有影响力的区域公共品牌,打造一批有辨识度的产业地标。力争到2030年,培育百亿级以上县域制造业特色产业集群100个左右。

二、培育重点

坚持产业布局全省“一盘棋”,按照产业协同、错位发展的原则,围绕“4433”万千亿制造业产业体系,明确县域制造业特色产业集群布局规划(见附件1),构建多点支持、布局优化、结构合理的县域制造业特色产业集群发展格局。

(一)汽车产业。重点培育长丰县、芜湖市鸠江区新能源汽车整车,芜湖市弋江区智能网联和新能源汽车,宁国市高性能密封件,无为市新能源汽车动力电池,合肥市包河区汽车智能电控装备,肥西县新能源汽车安全系统,广德市轻量化汽车零部件,含山县汽车驱动系统关键零部件,六安市金安区、凤阳县、全椒县、桐城市、阜南县新能源汽车零部件等集群。

(二)新一代信息技术产业。重点培育铜陵市铜官区新一代信息技术,芜湖市鸠江区、蚌埠市禹会区新型显示,芜湖市弋江区第三代功率半导体与模块,舒城县精密电子基础件,广德市印制电路板,颍上县光电器件,滁州市南谯区半导体设备及材料,合肥市庐阳区软件和信息技术等集群。

(三)装备制造产业。重点培育芜湖市鸠江区智能机器人和高端装备零部件,天长市智能仪器仪表,无为市电线电缆,马鞍山市博望区机床及刃模具,长丰县流体控制设备,金寨县新能源动力机车,合肥市庐阳区光电与仪器仪表,池州市贵池区船舶海工装备,含山县绿色铸造,泾县电机泵阀,芜湖市湾沚区通用航空装备等集群。

(四)新材料产业。重点培育霍邱县铁基新材料,凤阳县硅基新材料,庐江县新能源电池材料及磁性材料,固镇县生物基新材料,蚌埠市龙子湖区玻璃新材料,明光市凹凸棒新材料,马鞍山市雨山区磁性材料,太湖县功能膜新材料,黄山市徽州区新型功能涂层材料,界首市绿色功能高分子材料,六安市裕安区功能性复合材料,全椒县电子新材料等集群。

(五)先进光伏和新型储能产业。重点培育肥东县、芜湖市鸠江区先进光伏,肥西县光储设备及组件,凤台县新能源光伏储能等集群。

(六)化工产业。重点培育东至县、肥东县、淮南市潘集区、和县精细化工,定远县盐化工,蚌埠市淮上区功能性助剂,萧县防腐涂料,阜阳市颍东区、临泉县煤化工等集群。

(七)有色金属产业。重点培育铜陵市铜官区、芜湖市鸠江区铜基新材料,天长市合金材料,枞阳县铝基新材料,池州市贵池区铜铝镁基新材料,濉溪县铝基复合材料等集群。

(八)智能家电(居)产业。重点培育芜湖市鸠江区、长丰县、当涂县、芜湖市湾沚区智能家电(居),肥西县家用电力器具,六安市叶集区、宿州市埇桥区绿色家居等集群。

(九)节能环保产业。重点培育界首市资源循环利用,合肥市蜀山区环境监测技术与装备,凤阳县循环经济等集群。

(十)建材产业。重点培育涡阳县绿色装配建筑建材,铜陵市郊区建筑建材,芜湖市繁昌区新型绿色建材等集群。

(十一)纺织服装产业。重点培育望江县童装,六安市金安区羽绒服装,利辛县、宿松县纺织服装,郎溪县、五河县新型纺织材料,无为市羽毛羽绒等集群。

(十二)医药产业。重点培育亳州市谯城区中医药,太和县化学原料药,旌德县生物医药,砀山县医疗器械等集群。

(十三)绿色食品产业。重点培育怀远县绿色食品,临泉县农副食品加工,濉溪县绿色肉制品加工,涡阳县精品粮油加工,滁州市琅琊区健康及休闲食品,芜湖市繁昌区休闲食品,砀山县果蔬食品加工等集群。

(十四)其他特色产业。重点培育桐城市绿色包装,潜山市刷业,太和县工业滤布,阜南县柳木,怀宁县纸塑等集群。

三、培育措施

(一)开展“一群一策”产业诊断。对照全省县域制造业特色产业集群布局规划图,通过政府购买服务方式,开展“一群一策”诊断,评 估集群短板弱项,明晰集群发展方向和提升路径。支持集群编制发展规划和产业链图谱,对标国内外同行业先进集群,聚焦产业链薄弱缺失环节和共性技术难题,加快突破技术瓶颈,不断完善产业链条,提升集群核心竞争力。(责任单位:省工业和信息化厅、省发展改革委)

(二)培育壮大优质企业群体。支持集群扶持规模体量大、支撑带动力强的龙头企业,打造一批制造业单项冠军、产业链链主企业,支持企业通过并购重组整合产业链上下游,增强核心竞争力和产业链生态主导力。支持集群梯度培育优质中小企业,围绕产业链延链补链强链,到2027年每个集群拥有高新技术企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军等优质企业50家以上。(责任单位:省工业和信息化厅)

(三)推动集群加大投资力度。支持集群编制“双招双引”作战图,按图索骥招引一批产业链龙头企业和关键环节“配套专家”,落地一批标志性、引领型的重大项目。抢抓“两重”“两新”政策机遇,围绕强基础、锻长板、补短板,实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程,支持企业聚焦产业链关键环节和产业基础能力提升、进口替代等重点环节,采用新技术、新工艺、新设备、新材料对现有设施、工艺条件及生产服务等开展新型技术改造,力争集群技改投资、制造业投资年均增长6%以上。(责任单位:省工业和信息化厅、省发展改革委)

(四)提升集群协同创新能力。梳理集群在关键共性技术、核心零部件、工艺设备等方面的技术短板,滚动编制核心技术攻关清单,支持集群龙头企业牵头组建创新联合体,采用“揭榜挂帅”“联合攻关”等方式攻克卡脖子技术。(责任单位:省工业和信息化厅、省发展改革委、省科技厅、省财政厅)支持集群布局建设概念验证中心、制造业中试平台、县域特色产业研究院和检验检测认证机构,为集群内企业提供科技成果遴选识别、可行性评估、商业化价值分析以及投产前试验、质量检测等服务,到2027年每个集群至少建成一个共性技术公共服务平台。(责任单位:省发展改革委、省科技厅、省工业和信息化厅、省市场监管局)

(五)推动集群“智改数转”。加快推进“人工智能+制造业”行动,支持通用大模型、专业大模型等人工智能技术为集群企业赋能。加快工业互联网平台建设应用,推动集群内设备数据、产业资源图谱、共性需求等资源上云上平台。支持集群龙头企业围绕强基础、建平台、延链条实施数字化转型项目,牵引产业链上下游企业实施标准统一的数字化改造,推动集群“链式”数字化转型。聚焦集群数字化转型共性需求,推广应用适应集群典型场景的“小快轻准”数字化解决方案,推动集群规上企业数字化改造全覆盖。支持集群培育建设智能工厂、绿色工厂。(责任单位:省工业和信息化厅)

(六)打造集群特色品牌。支持集群企业打造省级新产品、“三首”产品、工业精品和重点产业链标志性产品,形成具有集群品牌特色的工业精品矩阵。推动集群开展集体商标、证明商标注册和保护,联合行业协会、联盟、龙头企业打造具有辨识度的区域公共品牌。积极开展品牌宣传推广,支持集群以公共品牌形式参加行业重要会展活动、举办行业研讨会,提升集群公共品牌美誉度和产业辨识度。(责任单位:省工业和信息化厅、省市场监管局)

(七)优化产业发展生态。开展集群人才需求摸排,组织高校、科研院所与集群企业开展人才供需对接。支持集群企业引进高层次人才,对企业引进符合条件的海外高层次人才和急需人才,通过“绿色通道”进行职称评审和人才层次认定。(责任单位:省工业和信息化厅、省人力资源和社会保障厅)引导银行、担保等金融机构创新开发“集群贷”等特色差异化金融产品,鼓励省新兴产业引导基金围绕集群发展方向设立子基金,加大对集群企业投资力度。(责任单位:省地方金融管理局、省财政厅)推动先进制造业和现代生产性服务业深度融合,支持集群大力发展与主导产业相配套的制造服务业,高水平建设一批服务型制造集聚区。鼓励建立集群发展促进机制,组建产业联盟、行业协会,形成集群企业共同参与的集群治理模式。(责任单位:省工业和信息化厅)

(八)推动集群开放合作发展。依托徽派企业国际经贸合作联盟、工信部国际经济技术合作中心等机构,提供集群“抱团出海”咨询服务和解决方案。支持集群企业参加世界制造业大会、“徽动全球”系列专业展会等活动。支持有需要的集群企业开设中欧“定制班列”。(责任单位:省商务厅、省工业和信息化厅、合肥海关)鼓励依托“链主”企业,引进配套企业、上下游企业和生态合作伙伴,促进大中小企业融通发展。实施“百场万企”对接活动,组织产业链供需对接会“进县入园”,开展产需和要素对接。(责任单位:省工业和信息化厅)

四、组织保障

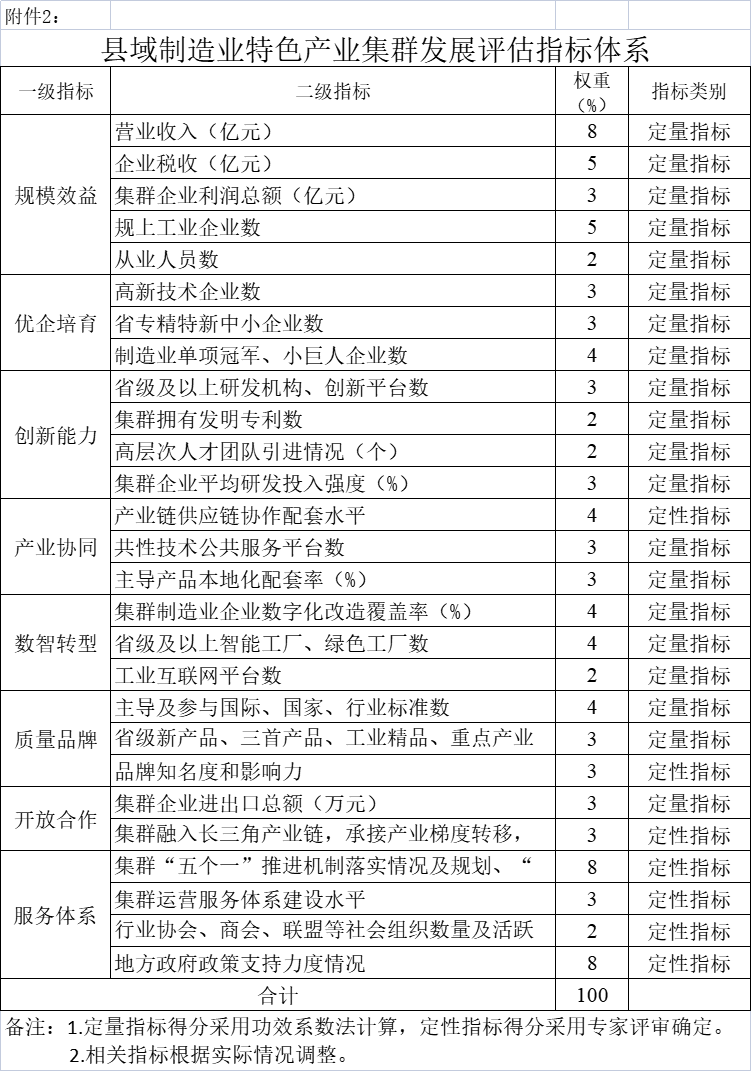

充分发挥省制造强省建设领导小组及办公室的统筹协调作用,协调解决制约集群发展的困难问题。省有关部门在要素保障、产学研合作,资源对接等方面,重点支持集群企业。各市统筹土地、能耗、污染排放等要素资源支持辖区内集群发展。各县(市、区)落实主体责任,编制集群发展规划和产业链图谱,建立企业库、项目库、人才库,制定集群专属“政策包”。制定《县域制造业特色产业集群培育管理办法》,建立集群发展评估指标体系,发布年度评估报告,并将评估结果纳入各地制造强省建设年度评价,每年择优培育认定20个左右省县域制造业特色产业集群,统筹制造强省等专项资金,用于开展“一群一策”诊断,支持集群编制专项规划、一图三库、建设公共平台等。(责任单位:省制造强省建设领导小组成员单位)

附件:1. 全省县域制造业特色产业集群布局规划图

2. 县域制造业特色产业集群发展评估指标体系

3. 省级赋能措施清单

4. 安徽省县域制造业特色产业集群培育管理办法

附件3

省级赋能措施清单

1.对照全省县域制造业特色产业集群布局规划图,通过政府购买服务方式,开展“一群一策”诊断,评估集群短板弱项,明晰集群发展方向和提升路径。

2.支持集群编制发展规划和产业链图谱,对标国内外同行业先进集群,聚焦产业链薄弱缺失环节和共性技术难题,加快突破技术瓶颈,不断完善产业链条,提升集群核心竞争力。

3.支持集群扶持规模体量大、支撑带动力强的龙头企业,打造一批制造业单项冠军、产业链链主企业。

4.支持企业通过并购重组整合产业链上下游,增强核心竞争力和产业链生态主导力。

5.实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程,支持企业聚焦产业链关键环节和产业基础能力提升、进口替代等重点环节,采用新技术、新工艺、新设备、新材料对现有设施、工艺条件及生产服务等开展新型技术改造。

6.梳理集群在关键共性技术、核心零部件、工艺设备等方面的技术短板,滚动编制核心技术攻关清单,支持集群龙头企业牵头组建创新联合体,采用“揭榜挂帅”“联合攻关”等方式攻克卡脖子技术。

7.支持集群布局建设概念验证中心、制造业中试平台、县域特色产业研究院和检验检测认证机构,为集群内企业提供科技成果遴选识别、可行性评估、商业化价值分析以及投产前试验、质量检测等服务。

8.加快推进“人工智能+制造业”行动,支持通用大模型、专业大模型等人工智能技术为集群企业赋能。

9.加快工业互联网平台建设应用,推动集群内设备数据、产业资源图谱、共性需求等资源上云上平台。

10.支持集群龙头企业围绕强基础、建平台、延链条实施数字化转型项目,牵引产业链上下游企业实施标准统一的数字化改造,推动集群“链式”数字化转型。

11.聚焦集群数字化转型共性需求,推广应用适应集群典型场景的“小快轻准”数字化解决方案,支持集群梯度培育建设智能工厂。

12.支持集群企业打造省级新产品、“三首”产品、工业精品和重点产业链标志性产品,形成具有集群品牌特色的工业精品矩阵。

13.推动集群开展集体商标、证明商标注册和保护,联合行业协会、联盟、龙头企业打造具有辨识度的区域公共品牌。

14.积极开展品牌宣传推广,支持集群以公共品牌形式参加行业重要会展活动、举办行业研讨会。

15.开展集群人才需求摸排,组织高校、科研院所与集群企业开展人才供需对接。

16.支持集群企业引进高层次人才,对企业引进符合条件的海外高层次人才和急需人才,通过“绿色通道”进行职称评审和人才层次认定。

17.引导银行、担保等金融机构创新开发“集群贷”等特色差异化金融产品。

18.鼓励省新兴产业引导基金围绕集群发展方向设立子基金,加大对集群企业投资力度。

19.推动先进制造业和现代生产性服务业深度融合,支持集群大力发展与主导产业相配套的制造服务业,高水平建设一批服务型制造集聚区。

20.依托徽派企业国际经贸合作联盟、工信部国际经济技术合作中心等机构,提供集群“抱团出海”咨询服务和解决方案。

21.支持集群企业参加世界制造业大会、“徽动全球”系列专业展会等活动。

22.支持有需要的集群企业开设中欧“定制班列”。

23.鼓励依托“链主”企业,引进配套企业、上下游企业和生态合作伙伴,促进大中小企业融通发展。

24.实施“百场万企”对接活动,组织产业链供需对接会“进县入园”,开展产需和要素对接。

25.省有关部门在要素保障、产学研合作,资源对接等方面,重点支持集群企业。

26.制定《县域制造业特色产业集群培育管理办法》,建立集群发展评估指标体系,发布年度评估报告,并将评估结果纳入各地制造强省建设年度评价,每年择优培育认定20个左右省县域制造业特色产业集群。

27.统筹制造强省等专项资金,用于开展“一群一策”诊断,支持集群编制专项规划、一图三库、建设公共平台等。

附件4

安徽省县域制造业特色产业集群培育管理办法

第一章 总则

第一条为贯彻落实《安徽省人民政府办公厅关于推进县域特色产业集群(基地)高质量发展的指导意见》(皖政办秘〔2024〕56号),规范我省县域制造业特色产业集群培育管理,建设一批具有较强竞争力的县域制造业特色产业集群,制定本办法。

第二条本办法所指安徽省县域制造业特色产业集群(以下简称集群)是指定位在县(市、区)区划范围内,以制造业企业为主体,聚焦县域首位产业,具有一定规模优势,产业链条完善、分工协作高效、资源要素集聚、创新能力强劲,具有明显示范带动作用和行业竞争力的特色产业集群。

第二章 培育建设

第三条省县域制造业特色产业集群培育建设方向:

(一)规模效益显著。集群在规上企业数量、营业收入、税收、利润总额等方面集聚效应明显。原则上集群营业收入应达100亿元以上,集群营业收入居全省同行业第一位或位居全国同行业前列的集群,可适当放宽条件。

(二)优质企业集聚。集群至少拥有一家龙头企业以及一批紧密关联的配套企业,拥有高新技术企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军等优质企业50家以上。

(三)产业协同高效。集群产业链协作高效,供应链本地化配套率较高,构建形成资源协同、生产协同、供应链协同、技术协同的产业生态。

(四)创新能力较强。集群构建多层次创新平台,集成开放创新基础设施和服务资源,与行业领军企业、高等院校和科研院所建立稳定的创新合作机制,开展共性技术产学研协同创新,强化知识产权保护运用。集群企业加大研发投入,平均研发投入强度达2.2%以上。

(五)服务体系健全。集群所在地政府部门在要素保障、项目推进、产业规划、双招双引等方面措施有力,集群管理机构、行业协会、商会、联盟等集群促进组织发挥作用明显,集群科技服务、知识产权、检验检测等公共服务较为完善。

(六)质量品牌引领。集群区域公共品牌特色鲜明,具有较高知名度和品牌影响力,主导产品市场占有率较高。集群企业质量管理体系完善,主导及参与制定各类标准,引领行业发展,涌现一批省级新产品、“三首”产品、工业精品和重点产业链标志性产品。

(七)开放合作深化。集群深度融入长三角产业链、研发链、出口链,承接产业梯度转移,开展技术、管理、人才、资本等方面交流合作。集群企业积极“抱团走出去”,大力开拓“一带一路”等国际市场,参与全球分工。

第三章 培育认定

第四条 省工业和信息化厅负责省县域制造业特色产业集群培育认定工作,每年度评定一次。

第五条省县域制造业特色产业集群按以下程序开展评估评定:

(一)组织评估。省工业和信息化厅发布年度综合评估通知,各县(市、区)按照布局规划提交集群评价材料和相关佐证材料,由所在市工业和信息化部门审核把关后报送。

(二)审核评定。省工业和信息化厅对申报材料进行审核,经评估评审等程序,拟定本年度省县域制造业特色产业集群认定名单。

(三)公示发布。名单在省工业和信息化厅官方网站公示5个工作日,公示无异议后,由省工业和信息化厅认定为安徽省县域制造业特色产业集群。

第四章 动态管理

第六条集群有效期为3年。每次有效期满后,由省工业和信息化厅组织开展复核工作,复核通过的有效期延长3年。

第七条省工业和信息化厅统筹制造强省等专项资金,开展“一群一策”诊断,支持集群编制专项规划、一图三库、建设公共平台等。鼓励各市、县(市、区)制定配套政策,推动县域制造业特色产业集群高质量发展。

第八条集群实施年度报告制度,各市工业和信息化主管部门负责对辖区内省县域制造业特色产业集群发展情况进行指导,并组织集群于每年3月30日前将上一年度集群发展情况报省工业和信息化厅。

第五章 附则

第九条本办法由安徽省工业和信息化厅负责解释。

第十条本办法自发布之日起实施。