中国储能网讯:当产业进入规模化发展的“深水区”,同质化电芯已难以支撑多样化的应用需求,新的开发范式正在形成。一家中国企业正凭借系统化的技术突破和完整的产品演进路径,为行业打开新的想象空间。

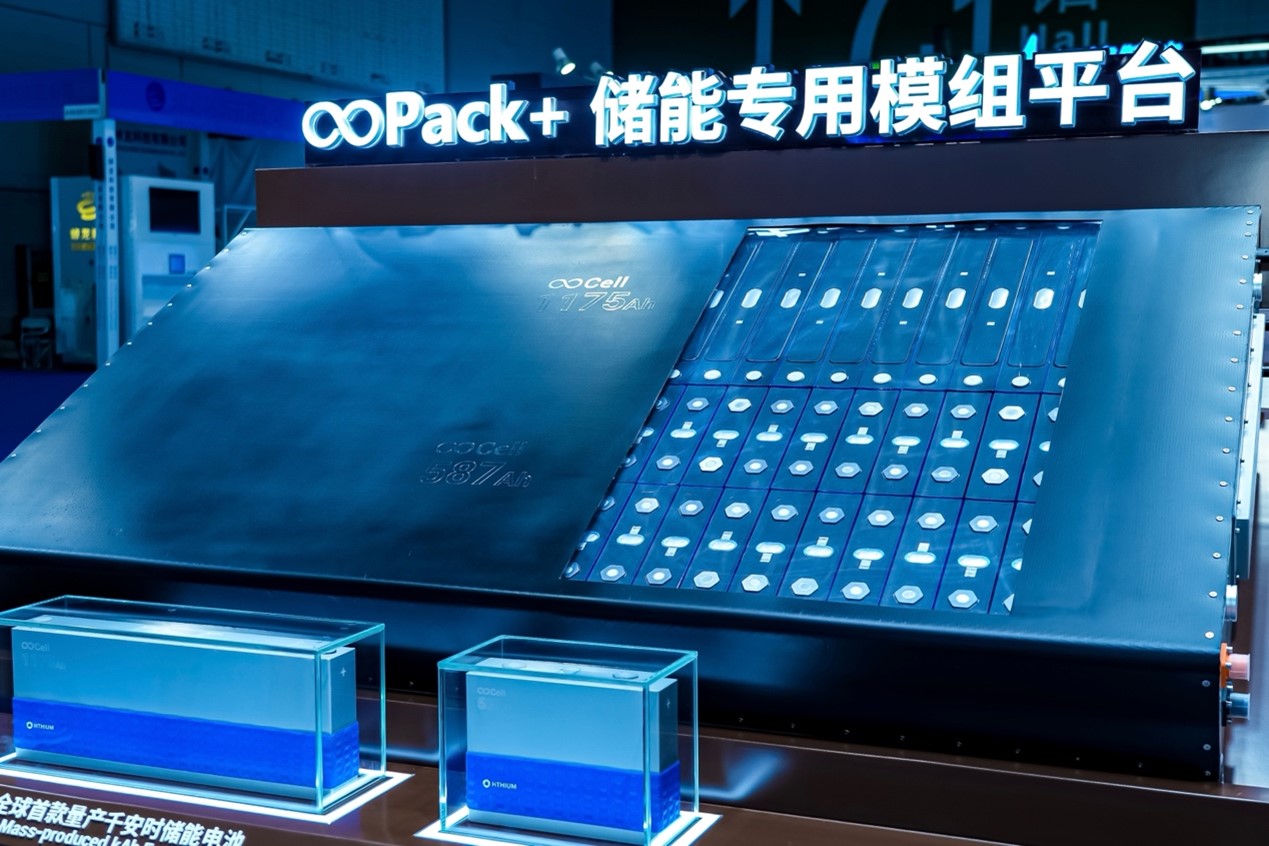

三年时间,从280Ah迭代至1175Ah和587Ah两款大容量电芯,海辰储能不仅搭建了覆盖2至8小时的全应用场景方案,更以“系统反向定义电芯”的创新路径,重构了储能产品的开发逻辑。

从电芯到系统,一条清晰的技术跃迁路线

2021年,海辰推出280Ah储能专用电芯,率先在行业实现高安全、长寿命、高效率的标准化产品落地。彼时储能市场仍处于摸索阶段,这款产品迅速在大型项目中得到采用,成为许多电网侧储能场景的技术基准。

随着储能市场在2022年进入爆发期,不少企业集中投入口径为314Ah的电芯产线扩张。相比之下,海辰聚焦更大容量的前沿技术研发。2023年底,海辰在首届生态日上发布千安时电芯及配套的6.25MWh系统,创新采用20尺集装箱“4列4簇”架构,通过系统空间反向推导电芯形态与性能,在整体集成效率和能量密度上实现突破。

2024年,587Ah产品进一步完善了其产品覆盖能力。这款容量为1175Ah一半的电芯,设计上与前者保持接口一致、系统平台通用,在不同储能时长间实现灵活切换,提升了产品部署的适配性与经济性。

一体化设计,适配多场景的储能需求

随着储能项目在规模、场景、时长等方面快速分化,产品的灵活组合能力成为决定系统效率的关键因素。海辰通过1175Ah与587Ah两款大容量电芯的协同设计,构建起2至8小时的全场景解决方案。

1175Ah电芯面向长时储能,具备11000+次循环寿命、100%深度放电能力和-30℃至60℃宽温适应性。配套的6.25MWh系统在单位能量密度和占地效率方面表现突出,为电网侧和大型电源侧项目提供了优解。

587Ah产品则专注于2小时主流市场,在保持高安全性与一致性的基础上,与1175Ah共用系统平台,便于客户在现有系统上灵活切换应用模式,实现成本优化和效率提升。

全球专利布局,为出海筑起技术防线

随着储能行业的国际化程度不断提高,知识产权已成为企业走向全球的“底盘工程”。海辰自创立起即重视专利体系构建,目前已在全球申请专利3900余项,其中发明专利授权超690件,覆盖中国、美国、欧洲、东南亚等20多个重点市场。

针对1175Ah与587Ah等核心产品,海辰围绕高能量密度、长寿命设计、安全防护结构与热管理创新等方向,建立了覆盖全面的专利网络。包括低导热隔热材料、SEI膜修复电解液等关键创新点,均通过多层次组合专利加以保护。

这不仅为企业自身的国际化落地提供了合规保障,也成为合作方评估项目风险与可持续性的关键依据。

重新定义储能开发范式

不同于传统以电芯为起点的产品设计模式,海辰在技术路径上选择了由系统空间出发、向电芯性能回推的“逆向开发”方式。这种架构思维,使产品能效与系统效率在同一框架内协同优化,摆脱了“电芯强、系统弱”的困境。

回望三年,海辰所推动的不仅是容量参数的提升,更是储能行业对“如何做产品”这件事的再思考。从结构、电化学材料,到热管理和系统集成,海辰构建起一个跨层级的协同创新体系,也为行业高质量发展提供了可借鉴的样本。