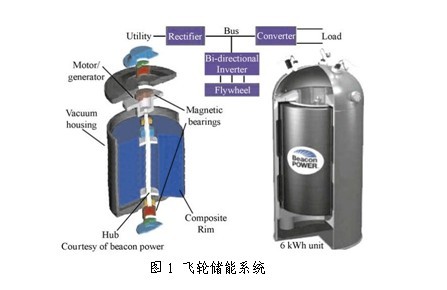

飞轮储能是将能量以飞轮的转动动能的形式来存储。充电时,飞轮由电机带动飞速旋转;放电时,相同的电机作为发电机由旋转的飞轮产生电能。储存在飞轮中的能量与飞轮(以飞轮转轴作为其转动惯量的参考轴)的质量和旋转速度的平方成正比。可见,虽然可以通过提高飞轮总质量来达到更大的储能量,更为有效的方法是提高飞轮的转速。飞轮储能具有储能密度较高(30Wh/kg和1kW/kg)、充放电次数与充放电深度无关、能量转换效率高(可达90%)、可靠性高、易维护、使用环境条件要求低、无污染等优点。图1为一个典型的飞轮储存装置。该装置包括高速旋转的飞轮;封闭的壳体提供了一个高真空环境(~大气压力)以减少阻力损失,并保护转子系统;轴承系统为转子提供低损耗支撑;以及电源转换和控制系统。

二、关键技术

目前飞轮储能技术主要有两大分支,第一个分支是以接触式机械轴承为代表的大容量飞轮储能技术,其主要特点是储存动能、释放功率大,一般用于短时大功率放电和电力调峰场合。第二个分支是以磁悬浮轴承为代表的中小容量飞轮储能技术,其主要特点是结构紧凑、效率更高,一般用作飞轮电池、不间断电源等。

为提高飞轮的转速和降低飞轮旋转时的损耗,飞轮储能的关键技术包括高强度复合材料技术、高速低损耗轴承技术、高速高效发电/电动机技术、飞轮储能并网功率调节技术、真空技术等。

三、应用现状

进入20世纪90年代以后,飞轮储能受到了广泛的重视,并得到了快速发展,已经出现了很多高性能的产品。美国、日本、法国、英国、德国、荷兰、俄罗斯、西班牙、韩国、印度、瑞士、加拿大和意大利等国都在进行研究和开发工作。其中美国投资最多,规模最大,进展最快。美国Active Power公司的100~2000kW Clean Source系列UPS、Pentadyne公司的65~1000kVA VSS系列UPS、Beacon Power公司的25MW Smart Energy Matrix,波音公司Phantom工厂的采用高温超导磁浮轴承的100kW/5kWh飞轮储能装置,以及SatCon Technology公司的315~2200kVA系列Rotary UPS,已经开始应用于电力系统稳定控制、电力质量改善和电力调峰等领域。美国的Viata Tech Engineering公司也将飞轮引入到风力发电系统,实现全频调峰,飞轮机组的发电功率为300kW。

我国在飞轮的研究上起步较早,对轴承和转子等关键技术的研究做出了一些成果和贡献。自20 世纪80年代开始关注飞轮储能技术,自90年代开始了关键技术基础研究。从事飞轮储能技术研发的单位有:北京飞轮储能(柔性)研究所、核工业理化工程研究院、中科院电工研究所、清华大学、华北电力大学、北京航空航天大学、中科院长春光学精密机械与物理研究所等。中国科学院电工研究所较早开展飞轮储能技术研发,开展了电磁浮轴承和超导磁浮轴承的理论研究与样机试制。目前已经设计并实现了基于钢转子和机械轴承的飞轮储能装置并应用于微型电网稳定控制和电能质量改善,其功率为10kW,可利用储能量为100Wh,转子运行于4000~8000r/min转速区间。清华大学从1995年开始相关研究,1997年300Wh飞轮储能样机首次实现充放电,支承在永磁-微型螺旋槽轴承上的复合材料飞轮转速高达43800r/min。华北电力大学同期也建立了试验装置,研制的刚质飞轮极限转速10000r/min,也采用了低损耗的永磁-流体动压混合支承。北京航空航天大学、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所近年来开展飞轮储能电源的航天应用研究。北航的飞轮实验装置可用电能为13Wh,转换效率达到83%,实验输出功率100W,最大输出功率可达200W左右。2001年,核工业理化工程研究院研究设计了一种汽车用飞轮储能装置,用于燃料电池电动汽车的辅助电源。北京飞轮储能(柔性)研究所设计了XD-001型飞轮储能装置模拟机,飞轮材料为玻璃纤维复合材料,实验转速为30000r/min,储能量为570Wh,发电电压达到140V。总体上我国在飞轮的研究与应用上与国际先进水平相比差距较大,尤其是电力储能用飞轮,目前大部分停留在小容量的原理验证,还没有成熟的装置和产品。

四、发展趋势

飞轮储能的主要发展趋势包括先进复合材料以提高能量密度、高速高效电机以提高功率密度和效率、磁悬浮等高承载力、微损耗轴承技术,以及飞轮阵列技术。