中国储能网讯:9月8日,财政部官方网站挂出了《关于新能源汽车推广应用补助资金专项检查的通报》,并明确列出了作为典型骗补案例的五家企业,分别是苏州吉姆西、苏州金龙、深圳五洲龙、奇瑞万达贵州客车以及河南少林客车。涉及新能源汽车补贴金额10.1亿元。

这份通报意味着持续了222天的新能源汽车骗补调查的正式进入结果发布期。

2016年1月16日,某报刊发调查报道披露《消失的新能源车与庞大的骗补产业链》,将新能源汽车骗补这一广泛存在于行业的“潜规则”暴露在阳光下,指出在非正常爆增的新能源汽车销量数据背后,是大量投机者通过各种手段套取财政补贴而一夜暴富的恶性危机。

随后,骗补报道迅速引起上下各层面的高度关注。从1月21日开始,工信部、发改委、财政部、科技部联合启动骗补调查开始,到国务院办公厅组建督察小组,今年上半年国家层面先后组织了三次调查。在新能源车作为国家力推的新能源战略产业背景下,骗补调查成为2016年汽车业的大事件。

以下为骗补事件调查的重要时间节点简要回顾:

2016年1月,媒体曝光新能源汽车企业通过虚报性能指标、左手卖右手买、电池循环使用等方式进行骗补,引起广泛舆论。

2月1日,财政部、科技部、工信部、发改委四部委联合发文,开始核查部分地区新能源汽车财政补助资金使用情况。

2月24日,国务院总理李克强在当日主持召开的国务院常务会议上,首次明确要求打击“骗补”行为。

3月~4月,国务院办公厅、发改委、科技部、工信部、财政部分别牵头,会同公安部等部门及行业机构组成5个督查组,对河北、上海等15个省市实地督查。

3月21日,工信部部长苗圩在某论坛上表示,已发现一些企业存在新能源车骗补行为,下一步政府将对这些企业严肃处理,而对已经下发的补贴,如果存在骗补行为,要“扣回来”

3月25日,央视新闻频道的《朝闻天下》报道了新能源汽车骗补的调查,揭开首家因“骗补”被查的企业,这家企业就是五家骗补典型企业之一的江苏省苏州市的吉姆西客车制造有限公司(简称“吉姆西”)。

5月28日,财政部官网表示关于新能源汽车推广骗补的现场核查已经完成,进入会审阶段。

7月6日,国资委宣布新能源汽车督查报告内容,并公开国务院副总理马凯所做的批示,标志骗补核查行动已完成。

9月8日,财政部通报新能源汽车推广应用补助资金专项检查情况,吉姆西、苏州金龙、五洲龙、奇瑞万达、少林客车五家企业被抓了典型案例。

媒体曝光 引起社会强烈关注

2016年1月初,新能源汽车产销量不断“放卫星”的消息占据各大汽车新闻头条。继2015年11月新能源商用车单月产量超过全球其他国家之和后,2015年12月份新能源商用车产量再飙升两倍至63525辆。很多商用车企业过去一年才卖几百辆,但在2015年12月一个月就卖出了1000多辆新能源商用车,尤其是6—8米的车型,这一车型的补贴甚至高于车辆成本。

数据上看似太过明显的“大跃进”,引发业界哗然。包括中国电动汽车百人会执行副理事长欧阳明高,以及国家信息中心资源开发部主任徐长明在内的部分专家和行业人士,都开始表达担忧。

1月16日,经过近一个月的调查采访,某报的新能源骗补报道《消失的新能源汽车与庞大的“骗补”产业链》刊发,来自新能源汽车一线的爆料者详细解析了通过虚假改装、电池重复使用、关联交易等在内的多种骗补伎俩,一年就能“赚”1亿的触目惊心的骗补产业链。在行业内引起强烈反应。此后,多家媒体对新能源汽车“骗补”也进行了集中报道,据不完全统计,包括央视、法治周末在内的80余家媒体对此进行了详细报道。

政府全力核查 对骗补情况感到“震怒”

2016年1月21,工信部发文要求各省自查,工业和信息化部发文《关于开展新能源汽车推广应用核查工作的通知》要求媒体报道存在“骗补”嫌疑的江苏、浙江、上海、安徽四省市进行自查,并会同国家发展改革委、科技部、财政部赴江苏专门核查。与此同时,四部委也并未放松对全国其他区域的调查。按照上述通知,面向全国范围的核查采取有关省份自我核查和选择部分省份现场督查两种方式。自我核查要求有关省(区、市)对本地区财政补贴资金使用及管理情况、企业新能源汽车生产情况、新能源汽车用户使用情况进行核查并形成自查报告,于2月5日前提交至四部委。

1月23日,财政部部长楼继伟针对骗补做出首次回应,其表示财政部要加强资金监管,坚决打击骗补。同时在四部委联合调查的同时,财政部另外组织一队人员进行更有针对性、更为深入的调查。此外,楼继伟表示,新能源补贴政策要适时作出调整,并在2020年全面退出。

2月1日,财政部召开新能源汽车推广应用补助资金专项检查的视频会议,首次披露新能源汽车骗补调查细节。财政部选择的清查方式是“全面清查”,组织了全国35个专员办检查北京、上海、江苏等25个省市,覆盖2013年—2015年度获得中央财政补助资金支持的全部90家新能源汽车生产企业,延伸至部分购买使用新能源汽车的企事业单位以及地方政府相关部门。

财政部是四部委中第一个公开调查细节的部委,作为掌管“钱袋子”的中央部委,其清查深度和广度也在不断升级,财政部的清查不仅针对中央财政补助资金,对省、市、县三级提供的新能源补助资金也一并检查,发现问题一并处理,一并追究责任。

骗补清查的高潮在今年2月24日到来,国务院总理李克强在当日主持召开的国务院常务会议上,首次明确要求打击“骗补”行为。3月11日,工信部官网发布了《工业和信息化部关于进一步加强汽车生产企业及产品准入管理有关事项的通知》,通知表示,工业和信息化部将建立汽车生产企业信用数据库和违法违规企业黑名单库,违法违规失信等汽车生产企业将会被工信部列入黑名单。

3月21日,工信部部长苗圩在某论坛上表示,已发现一些企业存在新能源车骗补行为,下一步政府将对这些企业严肃处理,而对已经下发的补贴,如果存在骗补行为,要“扣回来”。而据企业人士透露,调查中已经发现了部分企业在局部地区出现的新能源汽车骗补问题,虽然不是大面积事件,但已经令财政部相关部门负责人感到“震怒”。

央媒曝光首家企业 骗补核查进一步升级

就在这期间,官媒央视3月25日在其新闻频道的《朝闻天下》报道了新能源汽车骗补的调查,揭开首家因“骗补”被查的企业——吉姆西。详见以下视频:

央视曝光吉姆西后,这家车企骗补事实基本上已经盖棺定论了。

4月份,国务院办公厅对15个省市组织开展了新能源汽车推广应用情况实地督查。督查共分5组,分别由国办督查室、工信部装备司、发展改革委产业司、科技部高新司、财政部经建司带队。这是第二轮新能源汽车骗补情况实地督查。

这次核查有所不同的是,除对财政补贴资金监管使用的核查以外,按照统一部署和要求,发改委产业司带领第3组,对上海、浙江、福建等地,重点围绕取消地方保护政策、财政补贴资金监管使用、新能源汽车推广应用、充电设施建设、组织领导等情况,采取核对资料、听取汇报、座谈交流、现场查看等方式,进行认真核查。另外,工信部去了山东等地、科技部去了湖北等地,国办去了安徽、河北等地。此次实地督查极有可能源自各部门认为此前企业自查的情况不甚理想。

5月28日,财政部官网发布声明:关于新能源汽车推广骗补核查,现场核查已经完成,目前处于会审阶段。财政部和部内有关司局至今未接受过媒体采访,核查及处理情况,将按信息公开有关规定及时公开。

西安会议宣读督察报告,标志核查行动基本完成,但结果仍保密未予公开

7月6日,一次关于新能源车骗补的重要会议召开,会上关于骗补信息量很多。这次会议就是国务院副总理马凯在西安主持召开的新能源汽车产业发展座谈会,国资委主任肖亚庆参会并透露“国务院总理李克强已就新能源汽车推广应用督查报告作出批示,要求严肃惩处骗补行为并完善相关制度”的信息。另外,肖亚庆还在座谈会上宣读了骗补督查报告主要内容。

除骗补外,督查结果还提出“违规谋补”概念。骗补和违规谋补方式主要有三种,包括:车辆未达到推广标准甚至未生产,违规取得牌照骗取补贴;车辆符合规定,但卖给关联企业而非终端用户,未达到补贴条件提前谋取补贴;车辆卖给终端用户,但在获取补贴后大量闲置,造成财政资金严重浪费。

马凯要求,对两种行为都要从严处理,视情节不同采取的处理措施包括:取消财政补贴资格、追回补贴资金、罚款、取消汽车生产资质,将问题车型从推荐车型目录中剔除等。

财政部副部长刘昆在座谈会上表示:“中央财政补助资金分为预拨和清算两部分,2015年中央财政预拨工作早已完成,但清算工作受到核查影响有所延缓,现核查完成,清算工作继续进行,待工作完成补贴将尽快发放。”

刘昆还称,财政补贴对新能源汽车发展产生了重大推动作用,在对骗补行为严肃查处的基础上,今后仍将总体保持补贴政策连续性。

马凯在座谈会上指出,新能源汽车补贴标准修订完善之后,“不能再出现骗补现象”。他要求有关部委尽快出台替代财政补贴的机制和政策。该替代政策将包含平均油耗法规与积分交易机制。

“出现骗补行为是生产企业受利益驱动,但监管部门也存在漏洞,涉嫌失职渎职人员也要根据规定进行处理。”马凯强调。他还说,骗补行为是给新能源汽车产业发展“添乱,抹黑”。

基于此次核查,即将公布的系列新能源汽车政策,除堵住监管漏洞杜绝骗补行为外,还将通过市场竞争、提高技术门槛以及必要的行政手段等措施,避免新能源汽车产业继续散乱下去。“要尽快扭转,否则将来后患无穷。”马凯表示。

这次会议被认为是“标志着骗补核查行动已经完成”。但对于最受关注的骗补企业名单,并没有公布,而相关部门对此进行了严格保密管理。

首次“亮剑” 骗补核查进入结果公布期

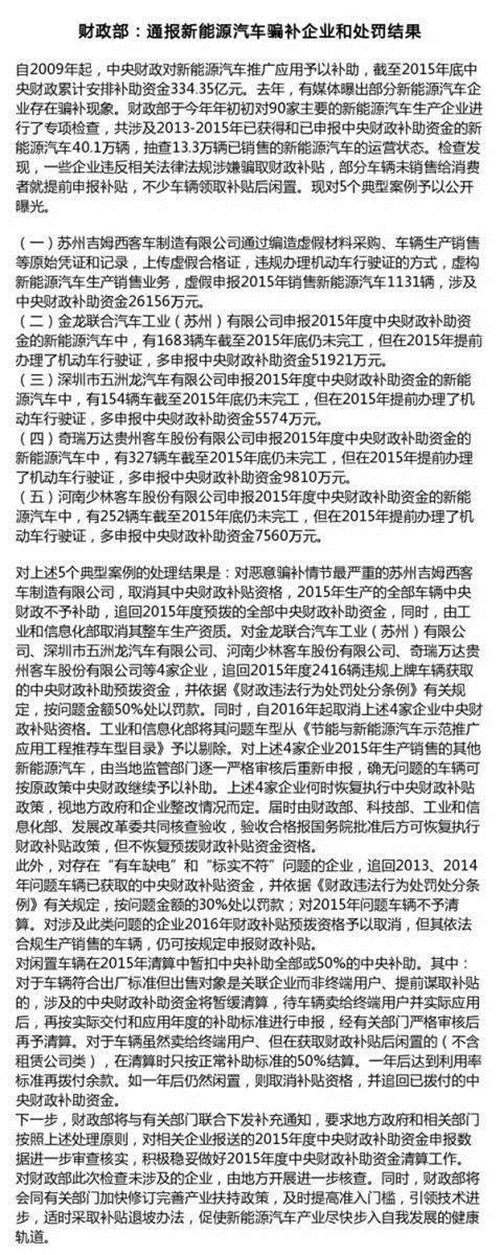

在行业社会的急切期待中,骗补名单及结果终于在9月8日揭开一角。财政部网站当天下午发布《关于地方预决算公开和新能源汽车推广 应用补助资金专项检查的通报》,公布了新能源汽车骗补五大典型案例,涉案的5家企业分别是:苏州吉姆西客车制造有限公司、金龙联合汽车工业(苏州)有限公司、深圳市五洲龙汽车有限公司、奇瑞万达贵州客车股份有限公司、河南少林客车股份有限公司。这也被业内称为打击新能源汽车骗补首次“亮剑”。小编的微信朋友圈瞬间被此刷屏。

这只是开始,还有更多结果等待公开

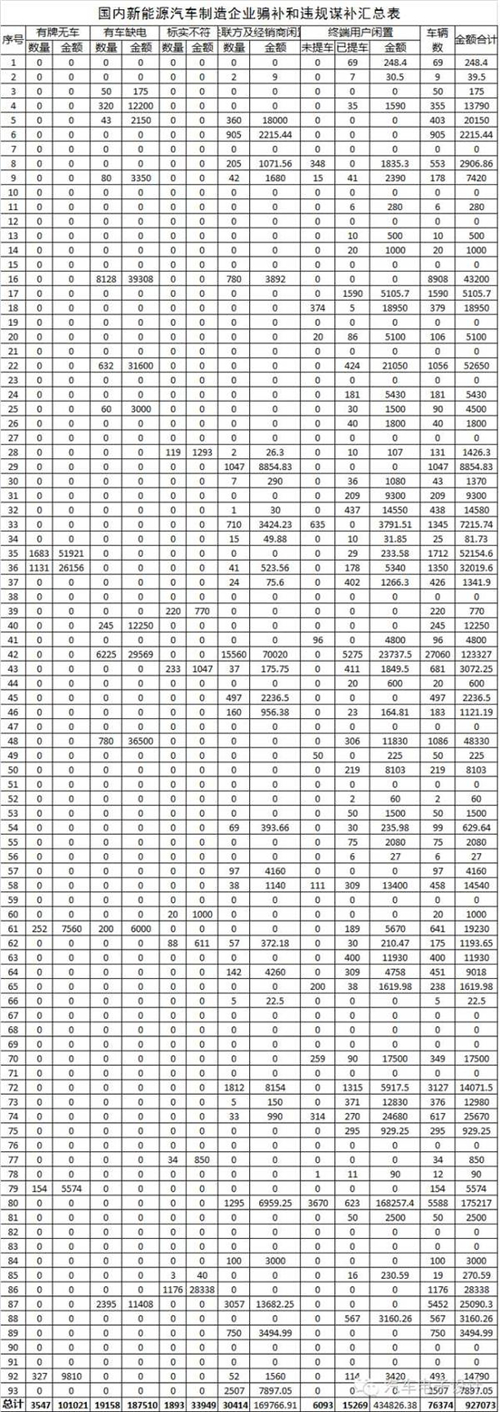

在财政部发出五家典型性骗补企业名单不久,行业内部就开始流传一份涉及面更广泛的企业名单,名单内企业多达93家。一些媒体引用报道,似乎已坐实这些企业涉及违规违法行为。(由于是非正式公开文件,为避免对相关企业产生不利影响,特将企业名称隐去)

在这份名单中,涉及的企业有93家,其中有21家显示没有问题,其他企业分别涉及有车无牌、有车缺电、标实不符、关联方及经销商闲置、终端用户闲置等问题,累计车辆达到76374万辆,金额超92.7亿。

而在9月8日下午和晚间,一份未经证实的“骗补名单”中,更多主流车企名列其中,它们被曝光都有不同程度的骗补和违规套取补贴行为——少到30多万,多到5个亿,93家被调查企业中仅21家没有骗补和违规套取补贴行为。这种规模的骗补一旦被官方证实,显然超出了任何一位专家或行业人士的设想。

就此问题,在9月9日中国汽车工业协会召开的8月份汽车产销量数据发布会上,第一电动网记者向中国汽车工业协会副秘书长许艳华提问,许艳华表示不了解该名单出处,“有可能是财政部专员到地方审查时向上汇报的名单,名单里的企业是否能定性为违法、违规还有待核查。”例如:有一些地方政府在公共类领域,采取的是车电分离的商业模式,就是电池和整车单独招标,这种情况是否会造成有车缺电的问题,现在有关部门也在进一步核查相关申诉企业的反馈资料,如果核查结果为误判,会向上级政府反映。

根据财政部之前发布的公告表述,“根据问题严重程度,财政部将会同有关部门向问题企业所在的省市地方政府进行通报,要求当地政府进一步核查追究相关监管部门及工作人员的责任,涉嫌违纪违法的,交当地行政监察部门、公安部门及检察机关处理。对相关企业骗取地方财政补助资金的行为,由地方参照上述处理原则进行处理。”

可以判断,公告中提到的“检查中发现其他问题”的企业,财政部可能会将相关企业名单发放到地方政府,由地方政府进行进一步核查,然后再由地方政府向将相关结果上报中央,才能确定最终名单。

中汽协副秘书长许艳华近期一次会议后向记者表示:“之前五家公布的是确定骗补的,接下来即将公布的两批名单是有缺陷、部分违规等问题,两者的性质是不一样的,后面要公布的可能处罚会轻一点。”

骗补事件的影响

1、涉事车企:程度不一

据海通新能源邓学的公众号“学学看汽车”分析,骗补的车辆,总数为7.64万辆,涉及金额92.7亿元,其中商用车金额高达77.2亿元,占比83%。其中,“有牌无车”重点严惩(吉姆西、苏州金龙、五洲龙、少林、奇瑞万达5家),对企业将带来较大的基本面冲击和企业经营影响;

而网络传播的版本中的“有车缺电池”经过之前半年的整改,预计影响有限。“标实不符”,“车辆闲置”的限期整改,等基本都通过充分的企业调整和部委沟通,对现在和未来都将不再产生重大影响。

根据骗补和违规谋补的数据汇总,部分情况需要关注跟踪。“有牌无车”的情况就是数据水分差不多3547辆,全部是商用车也就是6-8米客车;而“有车缺电”类型车辆1.9万辆,推动了年初的“补装”,预计已经整改完毕;“标示不符”涉及1893辆,主要是车辆供销方式混乱造成; “经销商闲置”和“终端闲置”主要存在于运营商或者消费者手中,闲置车辆涉及车辆共5.18万辆,其中商用车2.43万辆。目前都在核查下,进行了一定程度的启用和周转,并且未来的运行,都将受当地政府和车企严格监控。

2、对行业的影响:销量预期调低

据财新网报道,中国汽车工业协会调低今年新能源汽车产销量预期至40万辆,年初中汽协预期这一数字是70万辆。中汽协依据去年新能源产销数据推导出今年70万辆预期目标,但去年数据中包含企业为多申报补贴伪造或尚未实际完工的数据。剔除这一影响,中汽协大幅调低今年预期。

财政部公布骗补名单后,中汽协副秘书长许艳华说,今年新能源汽车的销量目标主要取决于“补贴调整政策”发布时间,理想情况下,如果政策能在9月下旬至10月之前发布,下半年还有一季度的时间。市场如果能达到一定的需求量,乐观来讲,今年新能源汽车销量可能会达到50万辆。而随着补贴逐步退坡后,新能源汽车产业能否不依赖政策、只依靠法律法规和市场需求来拉动增长,对此企业正在进行产品战略布局和转型。

中汽协数据显示,8月国内新能源汽车销售3.8万辆,同比增幅达92.2%;1至8月累计销量24.5万辆,同比增长115.6%。

虽然新能源汽车销量的增幅很快,但是2016年只剩下最后一个季度,累计24.5万辆的销量距离年初70万辆的目标还是相去甚远。

中汽协秘书长助理许海东表示,骗补现象对今年新能源汽车的销量肯定会有影响。因为去年的销量中包括骗补行为中违法违规,恶意骗补的车辆。将这些车辆作为基数的一部分来比较的话,今年新能源汽车的销量肯定会有影响。他希望国家调整补贴政策尽快兑现,让整个产业恢复到正常轨道中来。

3、政策:走向“去补贴化”的合规之路

某报获悉,处罚只是针对骗补企业个体的惩处措施,而针对整个行业的骗补产业链条,更严格的监管体系已经启动。

来自工信部的消息称,工信部将在准入、销售、使用三环节做好监管工作。包括推进生产企业、地方和中央政府三级监管网络平台的建设,应用物联网、大数据等信息技术手段动态掌握车辆的生产、销售、安全运行、充电设施的运营情况。

事实上,无论是7月的西安会议、8月底的电动车百人会夏季论坛,以及9月初的中国汽车产业发展国际论坛,都共同传达出建立针对新能源汽车的长效法制化机制,其中包含平均油耗法规与积分交易机制。风暴过后,一场新能源汽车“去补贴化”的合规之路已徐徐展开。