本文聚焦三大问题:如何看待电动汽车对能源电力结构带来的变化?如何判断电动汽车产业发展前景?如何看待配套充电基础设施的发展前景?

一、如何看待电动汽车对能源电力结构带来的变化?

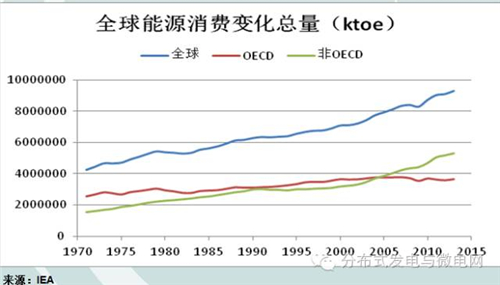

全球能源消费总量与区域分布

全球能源需求过去40年一直保持稳步增长态势,发展中国家快于发达国家。2000年以来,非OECD国家贡献了绝大部分能源增长份额。

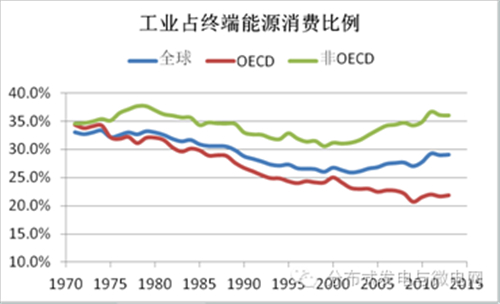

全球能源消费分部门情况

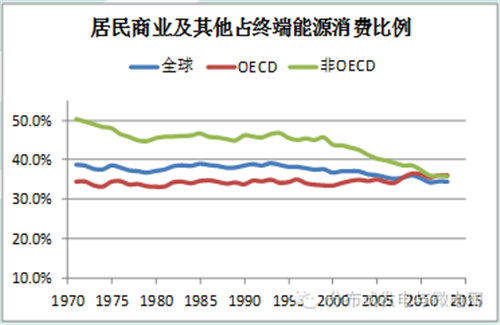

在总体能源结构中:1)居民与商业领域,发达国家保持稳定,发展中国家持续下行,趋于收敛。

2)工业领域,发达国家持续下行,发展中国家“先降后升”已反弹至高位。

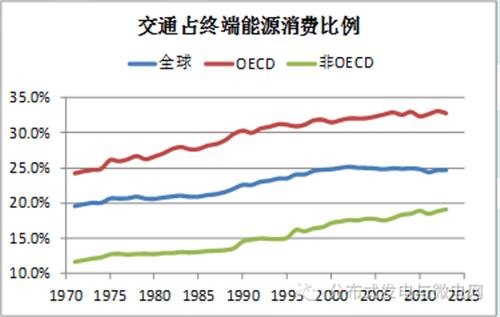

3)交通领域,发达与发展中国家均持续上行,发展中国家增速快于发达国家。

从OECD经验看,全球用能增长潜力最快的领域在于非OECD交通用能。

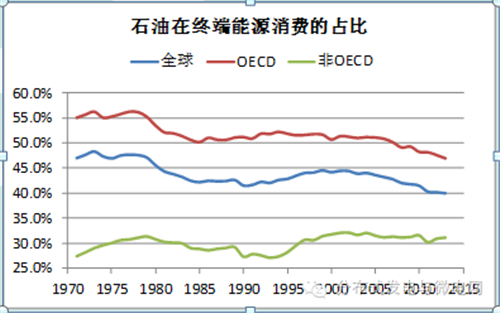

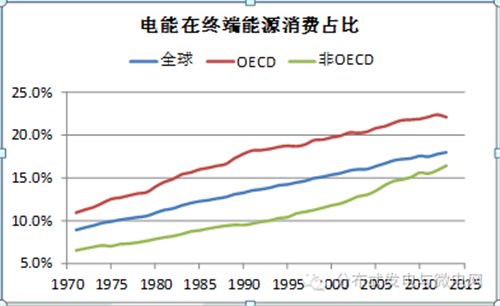

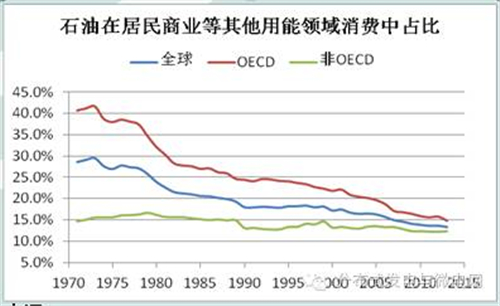

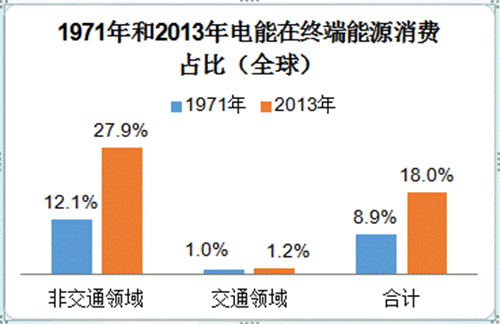

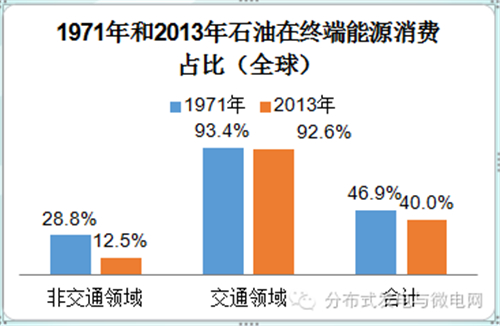

电能与石油在终端消费中的占比

电气化与石油消费“此消彼长”十分明显,发展中国家石油消费尚未见顶。

1)电力消费全球占比从9%提高到了18%。OECD国家从11%到22%;非OECD国家从6.5%到16.5%。

2)石油消费全球占比从最高48%降到了40%。OECD国家从最高56%降到47%;非OECD国家总体在30%左右波动,变化不大。

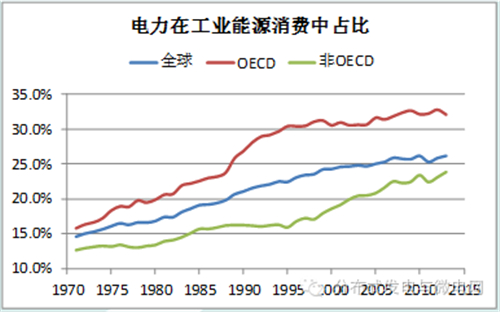

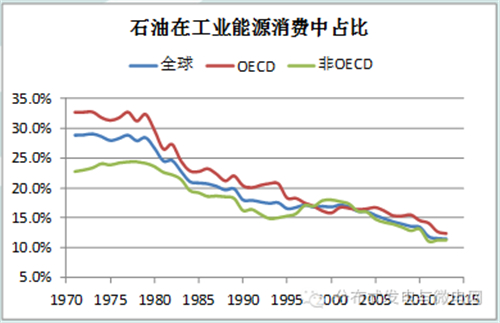

电力与石油的分部门占比:工业

工业领域:“电能替代”进程在OECD似乎开始“见顶”,非OECD国家仍有50%提升空间。“燃油替代”趋势明显,进一步下降空间较为有限。

1)电力占比:全球从14.5%提升至26.2%;OECD从15.6%提高到32.1%;非OECD从12.8%提高到23.8%。OECD在电能占比达到30%之后增速放缓。

2)石油占比:从70年代后期进入稳步下降趋势,发展中国家和发达国家呈现趋同趋势。

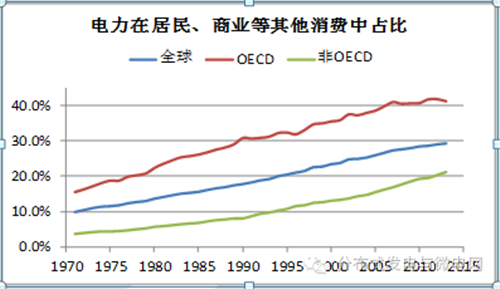

分部门占比:居民、商业及其他

商业领域:“电能替代”进程在OECD国家有所放缓,“天花板”或高于工业领域,非OECD国家有翻倍空间。“燃油替代”主要贡献为OECD国家,下降空间同样较为有限。

1)电力全球从9%提升至29.2%;OECD从15.4%提高到41.2%;非OECD从3.6%提高到21.1%。OECD电能占比达到40%之后增速放缓。

2)石油从1971年到2013年呈现全球同步下降趋势,全球下降幅度接近2/3,OECD是下降的主要原因,非OECD变化不大,呈缓慢下行趋势。

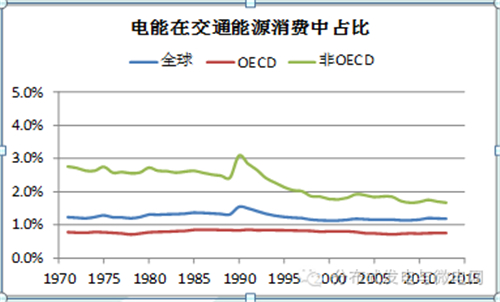

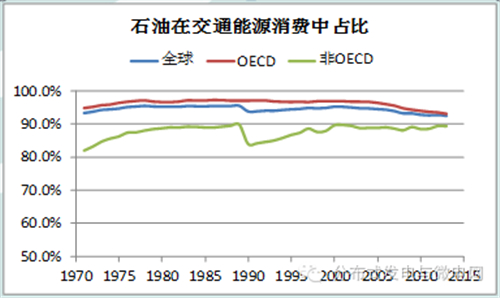

分部门占比:交通领域

交通领域:“电能替代”与“燃油替代”进程尚未真正起步。

1)电能全球占比仅有1.1%,OECD国家仅占0.8%左右,非OECD国家则从3%下降到1.6%左右。

2)石油全球占比仅从93.5%下降到92.5%,仅下降1个百分点;OECD从95%下降到93%;非OECD则从82%提升到接近90%。

小结

1)非交通领域:发达国家该领域的“电能替代”和“石油替代”进程已进入后半段,潜力空间有限;发展中国家“电能替代”仍有很大潜力。

2)从能源消费结构看,交通领域,尤其是发展中国家交通用能是增长最快和空间最大的领域,该领域“电能替代”与“石油替代”进程未真正起步,使全球电能占比整体被拉低10个百分点,原油占比整体被抬高了27.5个百分点。

3)交通领域是未来几十年能源和电力消费结构变革的“重头戏”,将有力带动全球能源供应向电气化、清洁化和低碳化转型。

推演1:传统燃油车路径

按照传统燃油汽车路径发展,全球电能替代空间有限

OECD国家:在非交通用能领域的电能替代已经进入“增速换挡期”,若不能在交通领域取得突破,未来电能占比提升和化石能源替代空间较小。

非OECD国家:非交通用能领域的电能替代仍有很大空间,但边际效应呈现递减趋势,传统模式下,交通领域的石油消费将持续快速增长。

初步测算,如果交通领域没有突破,照2013年能源结构,即使非OECD国家在非交通领域达到OECD同样电能占比水平,全社会电能在终端能源的占比也仅能够提高6个百分点,达到24%。

推演2:电动汽车路径

电动汽车推动交通领域电气化转型有望使全社会电能占比提升至30-40%,对应未来一个长期历史进程。

按照2013年消费结构,假定交通领域电能占比达到非交通领域相当水平(28%),对应交通领域的石油消费总量下降62%,全社会石油消费总量下降37%,全社会石油消费占比由40%下降至29%。

达到当前非交通领域相当水平意味着电动汽车在汽车总保有量的占比要超过60%,必然要经历一个长期的历史过程。

过去40年非交通领域电气化快速提升与电力“供给侧的规模发展(广泛联网)+需求侧的驱动控制技术进步”的发展模式密不可分;包括铁路等交通领域的电能替代进展明显。

在电力存储的经济性和便捷性上没有突破,无法解决“移动中供能”是制约交通电气化深入推进的根本原因。