中国储能网讯:国内光伏目前正在进行第三次变革,即技术变革;第一次变革主要在硅料端,出现了保利协鑫能源等投资机会;第二次变革主要在下游电站市场,出现了爱康科技等投资机会!

正在进行的技术变革机会在哪呢?请看我们的系列深度报告!

报告:

光伏系列报告之一:拥抱技术变革,迎接平价时代

本期内容提要:

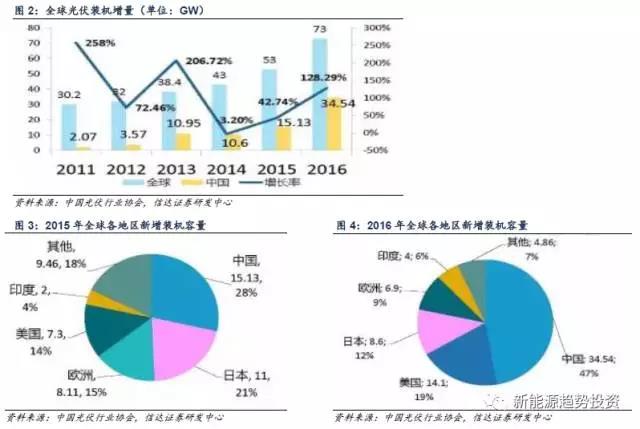

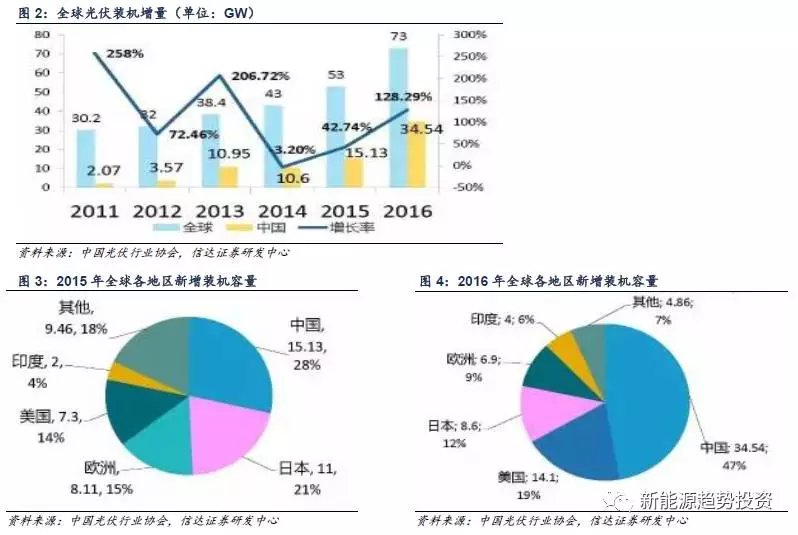

全球光伏市场:增长保持稳定,印度市场值得关注。2016年全球光伏新增装机容量约为73GW,其中中国34.54GW,连续四年新增装机容量全球第一。美国和日本排在第二和第三位,分别有14.1GW和8.6GW的增量,紧随其后的是印度,装机容量达到4GW。印度规划到2022年太阳能装机规模突破100GW,截至2016年底,印度光伏累计装机容量已超过9GW;这预示着未来几年印度平均每年将至少有15GW的增量,我们预计印度光伏行业发展在未来几年将会提速,印度市场值得关注。

国内光伏市场:格局结构双转换,增长速度将放缓。国内市场格局正在从西北部逐渐转移到中东部地区,市场结构正在逐渐从地面电站向分布式电站转移。目前光伏行业降本已进入关键期,再加上弃光限电等问题急需解决,我们预计未来很难再出现装机容量爆发性增长的情况,增长速度将会趋于平缓。

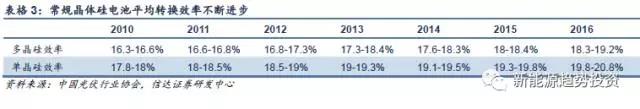

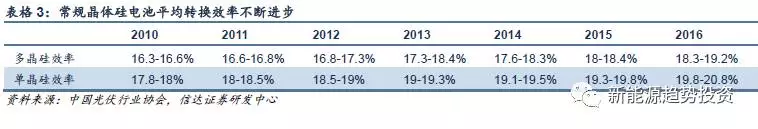

行业关注点在于技术变革和平价上网:行业目前降本提效已到关键期,我们认为行业降本提效最大的突破点还是在于电池与组件环节。目前单晶发展势头良好,高效单晶电池技术不断成熟,转换效率不断提升,我们看好单晶技术的发展在未来几年内能够进一步带动光伏度电成本的下降。另外,在行业的其他环节也存在技术革新引领成本下降的可能性,比如硅料制造环节、跟踪支架等环节。

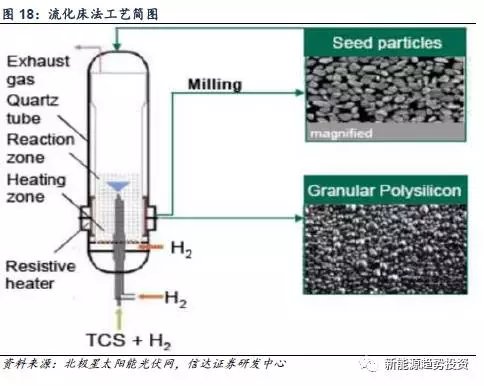

多晶硅料:流化床法值得关注。改良西门子法是目前生产多晶硅最为成熟、最可靠、投产速度最快的工艺,其他工艺很难在短期内取代其地位。但是该工艺已经几乎将物耗、生产效率等方面的优化做到了极致,在没有突破性发展的前提下,生产成本的降低已经进入了瓶颈期。因此,能耗较低的流化床将会受到越来越多的关注。

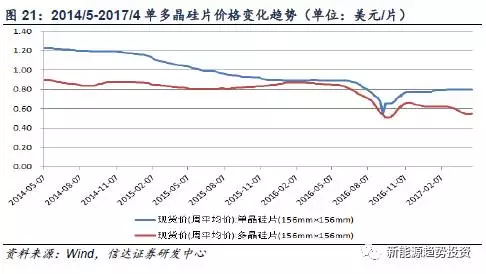

硅片:单晶龙头推动行业成本下降。隆基股份和保利协鑫能源的硅片在行业内具有代表性,其中隆基股份近几年在单晶硅片环节一直引领行业发展。隆基股份2015年底实现了金刚线切技术在单晶硅片制造上的应用,引领了单晶硅片成本下降的趋势,这也使得单晶产品的性价比大幅度提高,市场份额不断增加;凭借其在单晶硅片环节上出色的研发能力以及技术积累,我们预计隆基股份将继续推动单晶产品成本下降。保利协鑫能源推出的铸锭单晶产品也值得关注。

电池与组件:最关键环节:中期看好N型,长期看好IBC等高效电池。我们认为未来几年电池与组件环节是光伏行业降本提效的核心,电池与组件技术的不断发展将带领行业进入平价时代。在短期,单晶PERC电池组件是降本提效的主力军之一。中期来看,我们看好N型电池:N型单晶系统具有发电量高和可靠性高的双重优势,叠加双面技术,单位面积发电量可以提高10%以上,收益率大大提高。从效率提升的角度我们长期看好IBC等高效电池。

支架:跟踪支架有望成为打开降本空间的新钥匙。在光伏行业降本提效大势的推动下,跟踪式支架可能会成为降本的新思路。

逆变器:组串式将迎来发展空间。由于光伏市场结构逐渐向分布式转移,对于组串式逆变器的需求将变大,组串式逆变器将迎来发展空间。

设备:受益于产能扩张,单晶设备迎来发展机会。目前单晶产品发展趋势良好,龙头企业纷纷进行产能扩张,这将提高单晶制造设备的需求,单晶设备将迎来发展机会。

下游:拥抱平价上网时代,分布式市场值得期待。平价上网时代正从梦想照进现实:随着光伏行业的发展,度电成本已经在逐渐接近脱硫标杆电价;我们测算,到2020年,度电成本将达到0.31元/度,基本实现平价上网的目标。我们看好后期分布式市场的发展。从政策上来看,分布式光伏市场是侧重点:国家能源局2016年底发布了《太阳能发展“十三五”规划》,规划中明确指出到2020年光伏发电装机容量达到105GW以上,其中分布式光伏60GW以上;截至2017年3月31日,我国分布式累计装机12.75GW,距离60GW的目标近50GW的发展空间;另外,2017年分布式光伏维持0.42元/度的补贴不变。储能2017年将会进入落地期,这为分布式提供了更好的发展环境,将助推分布式发展提速。2017年第一季度我国光伏发电新增装机容量的数据已经表征了这种趋势。

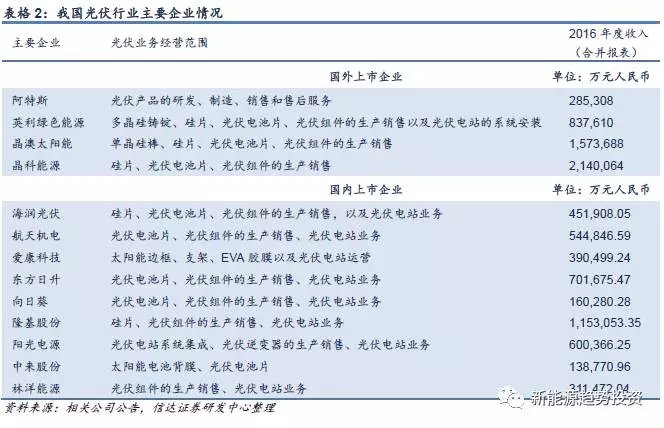

建议关注公司:综上所述,我们建议重点关注以下公司:多晶硅方面:保利协鑫能源;硅片方面:隆基股份;高效单晶方面:中来股份;逆变器方面:阳光电源;设备方面:晶盛机电;分布式方面:林洋能源。

相关行业风险:1.技术进步不及预期,成本下降缓慢;2.弃光限电导致电站收益下降;3.政策支持不及预期。

光伏产业链概述:降低度电成本是不变的主题

光伏行业及产业链分析:产业链已完善,技术革新是未来最大亮点

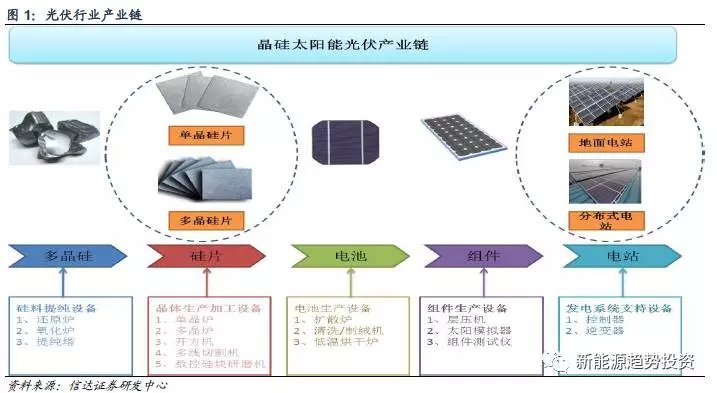

光伏产业链包括上游:硅料的采集,硅片、硅棒、硅锭的生产;中游:光伏电池和组件的制作;下游:光伏电站系统的集成与运营。国内最初靠电池和组件起家,由于进入门槛低,造成了大量企业涌入。当时的特点可以概括为三头在外,即上游硅片、硅料靠进口,下游组件靠出口,关键的技术和设备也靠国外。随着近几年国内光伏行业的快速发展,光伏产业链逐渐向两头延伸,现在我国已经形成了完整的光伏产业链。目前,行业已到国内光伏企业引领全球技术进步的阶段:由于光伏行业的核心是将太阳能转化为电能,所以如果要提高效率、降低成本,进而达到完全平价上网,就必须要在光伏电池和组件的产业链上实现技术革新,以达到提质增效的规模化应用。

全球光伏市场:市场占比逐渐转移,印度市场值得关注

2016年全球光伏新增装机容量约为73GW,其中中国34.54GW,连续四年装机容量全球第一。美国和日本排在第二和第三位,分别有14.1GW和8.6GW的增量,紧随其后的是印度,装机容量达到4GW。可以看出欧洲和日本等传统市场的市场占比逐渐在向中国、美国、印度等市场转移。印度规划到2022年太阳能装机规模突破100GW,截至2016年底,印度光伏累计装机容量已超过9GW;这预示着未来几年印度平均每年将至少有15GW的增量,我们预计印度光伏行业发展在未来几年将会提速,印度市场值得关注。

国内光伏市场:格局结构双转换,增长速度将放缓

光伏市场结构正在发生变化:重心逐渐从地面电站向分布式电站转移。2017年第一季度我国光伏发电新增装机容量721万千瓦,与2016年同期基本持平。累计装机容量达到8463万千瓦。其中,光伏电站累计装机容量7188万千瓦,分布式累计装机容量1275万千瓦,与2016年同期基本持平。累计装机容量达到8463万千瓦。其中,光伏电站累计装机容量7188万千瓦,分布式累计装机容量1275万千瓦。2017年一季度光伏发电量214亿千瓦时,同比增加80%。全国2017年一季度新增光伏发电装机中,中东部地区成为了主要增长区域,新增装机639万千瓦,占全国新增装机的89%,市场格局正在从西北部逐渐转移到中东部地区。分布式光伏发电装机容量发展提速,2017年一季度分布式新增装机容量243万千瓦,同比增长151%;主要集中于浙江、山东、安徽和江苏四省。

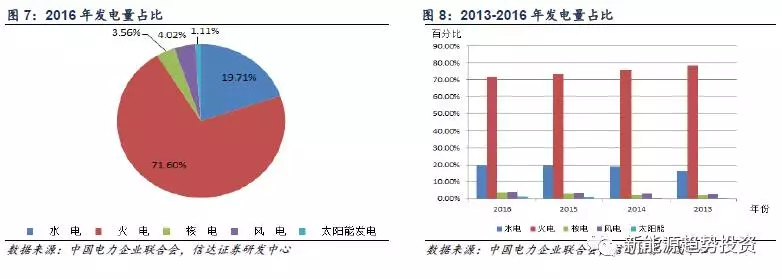

光伏市场空间仍很大,但增速将趋缓。2016年,光伏全年发电量达到662亿千瓦时,占总发电量的1.1%,比2015年增加0.43个百分点,比2013年增加0.95个百分点。可见我国光伏发电比重在不断上升。2013年-2016年,我国电力能源结构发生了较大的变化,火力发电量所占比重下降了7%。根据《可再生能源发展“十三五”规划》,到2020年,非化石能源占一次能源消费比重的15%;到2030年,非化石能源占一次能源消费比重的20%。为达成此目标,我们预计火力发电所占比例将进一步下降,太阳能等清洁能源发电所占比例将不断提高,这意味着中国光伏产业仍有较大的空间。另一方面,2016年底,国家能源局发布了《太阳能发展十三五规划》,规划中指出了未来几年太阳能发展方向。《规划》中提出了到2020年光伏发电电价水平在2015年基础上下降50%以上,在用电侧实现平价上网的目标,这意味着光伏行业降本压力比较大。目前光伏行业降本已进入关键期,再加上弃光限电等问题急需解决,我们预计未来很难再出现装机容量爆发性增长的情况,增长速度将会趋于平缓。

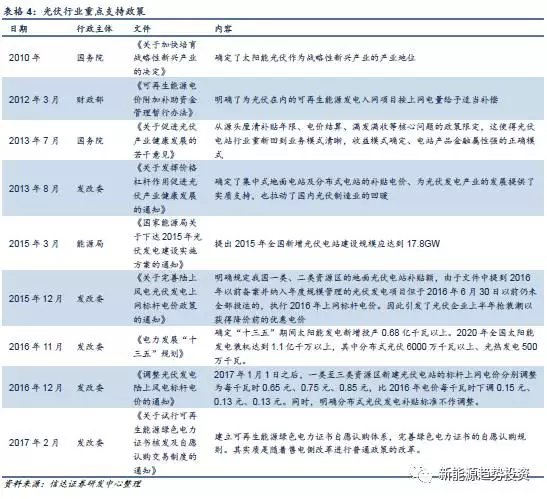

政策促进行业健康发展,降本提效是不变的主题

光伏行业越来越趋于市场化驱动。由于光伏度电成本较高,目前光伏电站还需要政府补贴扶持,但是从近几年政府发布的政策来看,一方面不断下调标杆上网电价,减少补贴,倒逼企业进行技术研究降低其发电成本,很多规模小、技术水平低下、创新能力不足、融资能力差的公司将会被迫退出市场;另一方面鼓励企业使用高效产品,如“领跑者”、“超跑者”计划,不断促进行业进行技术创新以提高发电效率。可见光伏行业发展的长期逻辑已经从“补贴驱动”轮转到技术产品的创新与规模化应用所带来的“降本提效”推动。

降低度电成本是目前光伏产业的核心问题。随着这几年光伏产业的快速发展,产业链各环节成本都在下降,电池转换效率不断提高,不断逼近平价上网水平,但是离平价上网水平还有一段距离。同时,目前政府对于光伏行业的思路已经转变,不再一味地给予企业补贴以扩大产业规模,而是通过制定政策加大光伏行业企业间竞争,促使企业加大研发力度提高效率降低成本,最终促进光伏发电平价上网。

目前,位于产业链各环节的企业都在不断加大研发力度,希望能够找到进一步的降本空间。对于多晶硅料生产环节,虽然改良西门子法占据了几乎所有的市场份额,其他制造工艺很难能够短时间内代替其地位,但是该方法的成本下降空间已经几乎被压榨完毕,因此这将使得一些厂商关注硅烷流化床法,以获得进一步的降本空间。

多晶硅料的下游环节是硅片的制作,早在2015年,金刚线切片技术就已在单晶领域实现全面应用,我们预计在2017年下半年,引入金刚线切片技术所生产出来的多晶组件有望投入市场。另外,铸锭单晶也为处于该环节的厂商提供了另外一条降本的思路,值得关注。

电池与组件环节可谓是整个光伏产业降本提效的核心,目前市场上晶硅电池组件还占据着主流地位。由于“领跑者”等政策的影响,单晶组件凭借其出色的转换效率逐渐侵蚀着多晶组件的市场份额,截止2016年底单晶组件市场份额已经达到了27%,EnergyTrend预测2017年单晶市场份额能达到35%。2016年PERC电池产能不断增加,我们预计在2017年PERC电池将成为主流的高效电池之一,同时也是降本提效的主力军之一。需要重点关注。另外,双面组件已逐渐形成了一股新势力,特别是双面+N型单晶组件,业界首笔N型双面组件大型供应合约已落户中来股份,这预示着N型电池拥有很好的发展前景。除此之外,长期看好的IBC电池也有所进展,中来股份10GW全球最大的N型IBC双面电池项目已于2017年4月落户衢州。虽然单晶发展态势很好,但是目前多晶组件还是占据着大部分市场份额,2017年主要应关注黑硅+金刚线切+多晶能否大量投入市场,目前看来黑硅多晶硅组件将于2017年下半年释放产能,届时单多晶拉锯战有望重现。

对于支架部分,目前我国跟踪支架在支架市场上的份额较欧美等国家还偏小,投资者主要考虑跟踪支架的可靠性以及成本两个因素,在当前度电成本下降遭遇瓶颈期的情况下,我们预计跟踪支架能成为打开降本空间的新钥匙。

逆变器市场集中度很高,龙头企业在市场上所占份额很大,随着国家政策向分布式光伏倾斜,组串式逆变器将迎来发展空间。

多晶硅料:流化床法值得关注,但短期内西门子法还是主流

多晶硅产能扩张继续,进口替代空间大

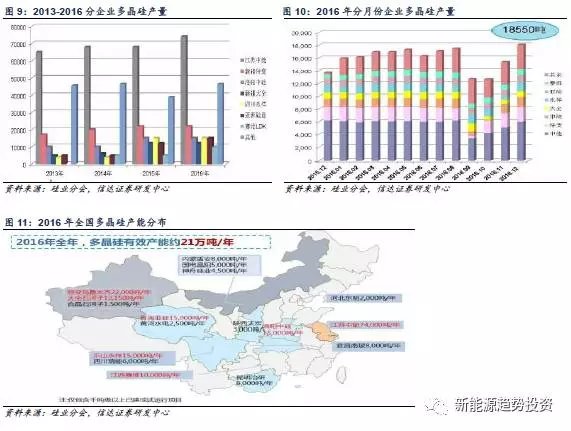

我国多晶硅产业已具规模效应。2016年全年,我国多晶硅有效产能约21万吨/年,产量达到19.5万吨,同比大幅增长15.4%,较2014年更是大幅增加47.7%。分季度产量数据来看:1季度产量4.97万吨、2季度产量5.04万吨、3季度产量4.77万吨、4季度产量4.76万吨。国内多晶硅产业的规模相对集中,2016年位居前三位的江苏中能、新特能源和洛阳中硅产量占全国总产量的55.6%,年有效产能在万吨以上的中能、新特、中硅、大全、永祥、亚硅、赛维等7家企业产量占全国总产量的80.7%,这几家企业在规模、技术、成本和质量等各方面均已接近或代表了国际先进水平。

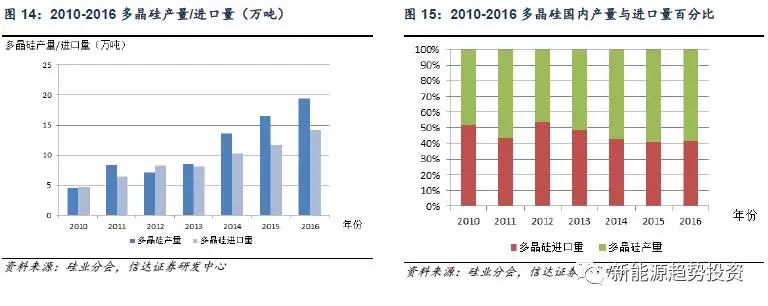

多晶硅行业进口替代空间仍大。相对于“硅片-电池-组件”产业链来说,国内多晶硅产业发展相对滞后,光伏行业发展前期,国内多晶硅产量在全世界的占比不超过10%,导致国内光伏企业长期受制于海外硅料企业。后来,国内企业开始逐渐布局多晶硅产能,国内的多晶硅产量也不断提高,2016年,国内多晶硅产量为19.5万吨,在全世界多晶硅产量中占50.3%。随着近几年国内光伏行业的快速发展,中国多晶硅产量在世界总产量的份额在不断增加。从2013年的34%已经提升到了2016年的51%。我们预计未来中国市场份额将会进一步提升,根据中国有色金属工业协会硅业分会统计,截止 2017 年 2 月底,国内在产多晶硅企业为 17 家,有效产能共计 22 万吨/年,较 2016 年底净增 1 万吨/年,主要来自新特能源、洛阳中硅等技术改造扩产和优化产能释放。根据其他多晶硅生产企业的扩产进度来看,我们预计,截止2017年中,国内多晶硅年产能将达到 25 万吨/年左右。

虽然我国多晶硅产量不断增加,但是多晶硅进口量依旧居高不下。据海关数据统计,2016年全年累计进口多晶硅达到141022吨,同比大幅增加20.6%。月均进口量超过万吨,其中12月份多晶硅进口量创历史最高纪录,达到14449吨,环比增加6.4%,同比增长38.3%。虽然国内多晶硅产量在国内多晶硅消费量中的占比逐渐提高,但是相对于光伏产业链上的其他环节,多晶硅的进口替代空间较大。随着国内光伏行业的持续发展,国内多晶硅料生产企业与国外企业在技术上以及成本上的差距将会逐渐减小,未来多晶硅料的自给率将会不断提高。

改良西门子法占主流,未来流化床法值得关注

目前生产多晶硅的主要方法是改良西门子法,原理是在1100℃左右的高纯硅芯上用高纯氢还原高纯三氯氢硅,生成多晶硅沉积在硅芯上。改良西门子法,顾名思义,就是在传统的西门子法上进行的改进,与传统的西门子法相比,改良西门子法在生产过程中能耗较少,减少污染,同时还可以回收利用生产过程中伴随产生的大量氢气、氯化氢、氯化硅等副产品。改良西门子法是目前生产多晶硅最为成熟、最可靠、投产速度最快的工艺,其他工艺很难在短期内取代其地位。

随着我国光伏行业的发展,生产多晶硅的成本在不断下降。能耗指标是影响多晶硅成本的关键数据,2007年,我国采用改良西门子法生产多晶硅电耗为每公斤180多度,目前已经降到了60度以下,能耗降到了行业起步时的三分之一以下。

不过虽说目前改良西门子法占据了大部分的市场份额,但是该工艺已经几乎将物耗、生产效率等方面的优化做到了极致,在没有突破性发展的前提下,生产成本的降低已经进入了瓶颈期。面对这种局面,流化床法多晶硅制造工艺将会被各大企业所关注,希望能从新的方法上入手,寻求进一步的降本空间。

流化床法是以硅烷或氯硅烷作为硅源气、以氢气作为载气,通过化学气相沉积反应,在流化床反应器内预先放置的硅籽晶上进行生长;随着生产进行,从流化床底部不断排出长大的颗粒硅产品,同时从顶部添加适量的硅籽晶,单次持续运行时间可长达几千小时。现有的工业实践表明,与改良西门子法相比,流化床反应器的生产能耗极低,床内大量运动颗粒提供的充足反应面积可以获得很高的沉积效率,能够连续化运行的生产模式对于提高生产效率十分有利,同时颗粒状产品利于下游使用,在多晶铸锭环节或单晶拉制环节中,相比于块状硅能够提高装料量30~40%,可以显著降低硅片制造成本。

随着企业的关注与资金投入的不断增加,流化床法有望在未来占据一定的市场份额。根据2017年2月发布的《中国光伏产业发展路线图》预测,到2025年,流化床法在多晶硅生产技术市场占比有望达到10%。

硅片:金刚线切在多晶硅片上的运用有望推广,铸锭单晶值得关注

国内硅片在全球的影响力持续加大。2016年,全球硅片产量为69GW,同比增长14.43%,我国硅片产量超过63GW,同比增长31%以上;我国硅片在全球的市场占有率进一步提升,从2015年的79.6%增长到2016年的91.3%。硅片生产成本持续下降,每片加工成本下降至1.4元以下。行业内代表性企业是隆基股份和保利协鑫,其中隆基股份的优势在单晶,保利协鑫的优势在于多晶。

单晶龙头通过金刚线切线等方式推动行业成本下降

金刚线切割技术相对于传统砂浆切割,具有切割速度快、单片耗损低、切割液更环保等优点。使用金刚线切片技术后,单位产能耗硅量将会减少,从而减少了硅片的制作成本。这也是金刚线切片技术代替砂浆切片最重要的驱动力。在单晶硅片制造过程中运用金刚线切技术可以使成本快速下降。

隆基股份是单晶龙头企业,成立以来始终专注于单晶硅棒、硅片的研发、生产和销售,拥有很强的研发实力。公司在2015年底实现了金刚线切技术在单晶硅片制造上的应用,引领了单晶硅片成本下降的趋势,这也使得近两年来单晶产品的性价比大幅度提高,单晶价值已被市场逐步发现和认可,单晶市场占有率提升显著。公司通过金刚线切割工艺等先进技术的产业化应用,使得2016年硅片产品非硅成本已较2012年下降67%。

凭借其在单晶硅片环节上出色的研发能力以及技术积累,我们预计隆基股份将巩固其单晶硅片领导者的地位并继续推动单晶产品成本下降。

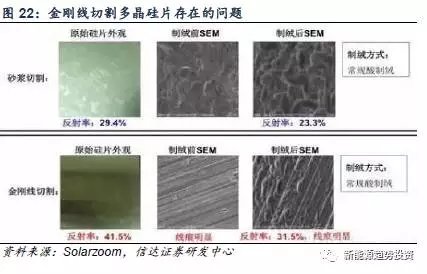

目前,金刚线切片技术在单晶硅片的制作上已经实现了全面应用。但是对于多晶硅,运用此方法会让硅片过于光亮,使电池片外观产生线痕,也会因反射率过高而降低转化效率,故以金刚线切多晶硅

时须再多加一道表面制绒的工艺处理,即“黑硅”技术。黑硅除了能解决外观问题之外,还能形成纳米级的凹坑、增加入射光的捕捉量,降低多晶电池片的光反射率以推升转换效率。故金刚线切搭配黑硅技术的工艺,能同时兼顾硅片端降低成本与电池片端提效两方面,我们预计2017年下半年黑硅组件将会走向市场。

铸锭单晶值得关注

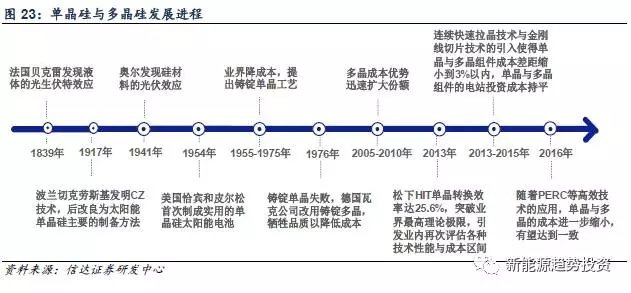

光伏单晶在行业刚起步的时候是由半导体产业转换过来的,都是使用的直拉技术。由于晶格规整,单晶比多晶的转换效率高1%-2%,但是直拉法耗电量高、消耗的时间也长,因此性价比有待提高。而多晶使用的是铸锭法,生产效率比单晶所用的直拉法高很多,同时转换效率也在稳步提升,始终与单晶保持在1%-2%的差距,因此多晶凭借着其性价比的优势占据了大部分的市场份额。

对于单晶来说,目前有两种办法降本提效,提升性价比。第一,不断研究新的电池与组件技术,提高组件转换效率。近年来高效单晶电池技术发展较快,不断刷新着电池的转换效率,曾经看好的PERC电池也已经成为了如今主流的高效电池技术之一,我们看好未来N型、IBC电池的空间。第二就是在生产方式上面寻找降本空间。2015年金刚线切片技术在单晶领域实现了全面应用,该技术有效降低了单晶硅片的制造成本。除了在切片技术上的改进以外,铸锭单晶也为降本提供了新的路径。

电池与组件→晶硅是主流,单多晶拉锯有效降低度电成本,促进平价上网

单晶电池符合发展趋势,市场份额将不断增加

晶体硅电池分为单晶硅和多晶硅两种。两者在成本和光能转换效率上各有优劣。单晶硅转换效率比多晶硅要高,但是制作成本也要比多晶硅高。所以在光伏电站爆发初期,厂家为了迅速扩大规模,满足电站的建设的需求,多晶硅占领了大部分市场份额。

受益于2015年光伏“领跑者”计划,单晶硅在市场上的份额不断增加。按照“领跑者”计划的要求,企业使用的多晶光伏电池组件和单晶光伏电池组件的光电转换效率要分别达到16.5%和17%以上,对应的电池效率分别为18.5%和19.6%以上。在“领跑者”计划实施初期,已经有八成生产单晶光伏电池的企业达标,而生产多晶光伏电池的企业仅有二到三成达标。由此可见,“领跑者”计划有淘汰落后多晶产能的趋势。所谓多晶比单晶更具成本优势,主要侧重在建设光伏电站的初始投资层面,而考虑到光伏电站全生命周期的平均度电成本,单晶的性能优势更加突显。料想到中国陆续有大型电站采用高效单晶的产品趋势来看,叠加多晶硅成本优势的丧失,从效率与成本角度讲,单晶的高效技术创新将是一个重要的价值走向。

我们预计2017年单晶将在领跑者、PERC等的推动下市占率持续攀升,虽黑硅+金刚线切技术逐渐成熟并有望在2017年下半年投入市场,但单多晶性价比的再度拉锯也要等下半年才会逐渐显现。根据EnergyTrend的预测,2017年单晶在中国的市占比应能站上35%,2018年是否继续维持高成长,单晶与多晶硅片后续的降本空间将是关键。

PERC是短期内降本提效的主力军之一

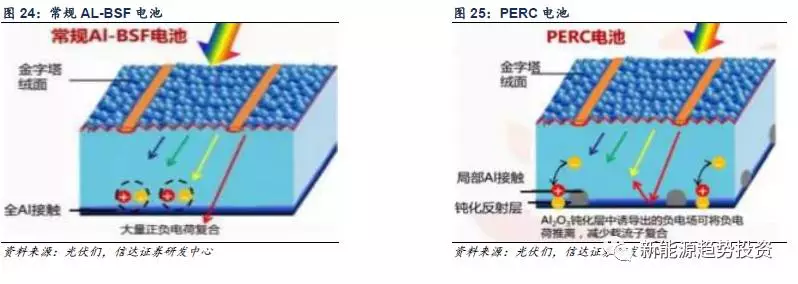

目前,最成熟的高效电池技术为PERC技术。PERC技术通过Al2O3膜钝化背表面,可以有效的降低背表面复合,提高开路电压,增加背表面反射,提高短路电流,从而提高电池效率。其中在P型单晶硅上PERC可以实现1%的效率提升,多晶硅上可以实现0.6%的效率提升。

PERC技术被看做是晶硅太阳能电池近年来最具性价比的效率提升手段,与常规电池产线兼容性高,并且产线改造投资成本低。PERC只需在现有电池生产工艺基础上增加氧化铝镀膜和激光划线两道工艺,与其它高效电池工艺相比,技术难度较小,技改成本低(每条产线增加的成本不超过600万美元),生产成本增加少(0.04美元/W),效率提升显著。PERC技术将是短期内降本提效的主力军之一。

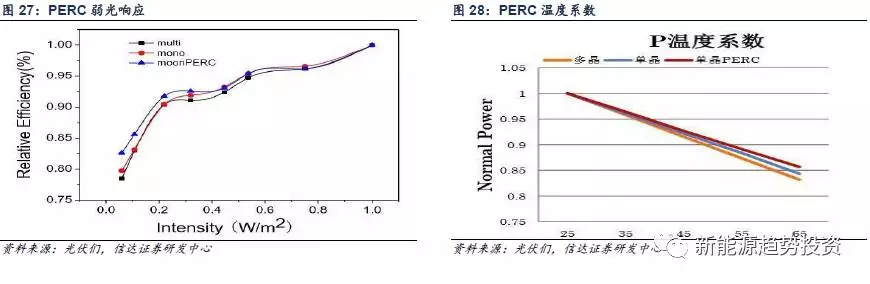

PERC不仅相比常规电池提升效率,另外在低辐照度条件下PERC电池弱光响应优于常规电池,其温度系数也优于常规,相同条件下,系统具有更高的发电量。

西安隆基硅材料股份有限公司是全球最大的单晶硅光伏产品制造商,“单晶光伏电池/组件”业务由旗下的乐叶光伏科技有限公司负责。乐叶光伏一直专注于推广应用单晶。在2017年的SNEC展会上,隆基乐叶发布了新品Hi-MO2。Hi-MO2是基于单晶双面PERC技术开发的双面发电产品,72-cell组件功率达到360/365W,60-cell组件功率达到300/305W。电池正面的发电效率超过21%,与单面PERC电池相当。同时,背面采用了玻璃封装,实现了双面发电。产品背面可带来最高25%的发电量增益,可为投资者带来更高的收益。Hi-MO2将PERC电池的优势延伸到背面,在不增加成本的基础上,具有更高功率,更高的发电量,这将促进度电成本下降。

中期看好N型电池:双面+N型单晶→新势力正在崛起

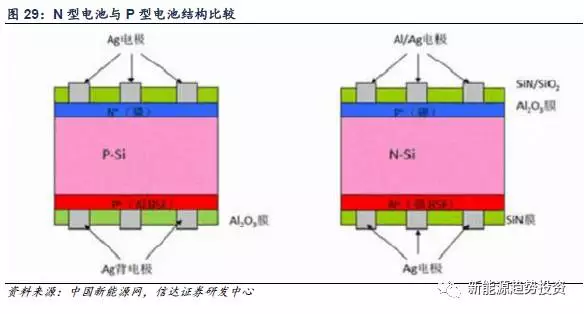

单晶硅电池可以细分为P型和N型,目前P型晶硅电池占据晶硅电池市场的绝对份额,主要是因为前期研究始于适用于航空研究的P型电池,即便后期涉及到民用,仍然惯性地采用P型晶硅。而N型单晶硅较常规的P型单晶硅具有少子寿命高、光致衰减小等优点,具有更大的效率提升空间;同时,N型单晶组件具有弱光响应好、温度系数低等优点。因此,N型单晶系统具有发电量高和可靠性高的双重优势。

P型电池的最大优势是扩散简单,只需要扩散一种杂质。因此,P型电池成本较低,关键是看其效率能够提高多少。N型电池的特点是高效率,关键是看其成本能够低到多少。光伏行业发展最核心的竞争力是度电成本,归根结底就是技术创新。一般影响光伏发电度电成本的因素主要有四个方面:初始投资、发电量、系统效率和融资成本,除融资成本外,其他方面和技术发展水平息息相关,尤其是光伏组件的技术水平,因为组件在系统中的初始投资比重最大,并直接影响发电量和系统效率。因此提高效率就意味着拥有更强的竞争力。由于P型电池在提高效率上有瓶颈,N型电池在薄化的状况下能够维持甚至提高转换效率,且几乎没有LID和CTM loss的问题,组件端的输出瓦数表现较P型更好。N型技术也可继续延伸出次世代的IBC、HJT电池,因此N型电池在未来更具发展前景,但是成本仍是N型电池现在最大的门槛。

现在有许多厂商将N型电池与双面技术结合制造出N型双面电池组件,已经有厂商进入了量产阶段。双面电池主要是基于N型,至于P型也可以做,但是背面需要硼扩散,相对较麻烦。N型结构主要区分为发射极钝化全背场扩散电池(N-PERT)、发射极钝化背部局部扩散(N-PERL)。

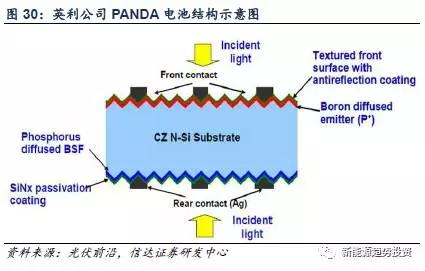

PERT的结构特点是背表面扩散全覆盖以降低电池的背面接触电阻和复合速率。其工艺方式主要有管式扩散、外延生长法、离子注入法等。英利公司熊猫电池是采用双面受光型PERT结构,能够同时接受从正面和背面进入电池的光线从而实现双面发电的功能;正面采用细密栅线的设计,减少了遮光面积,提高了电池的短路电流。与规模化生产的IBC、HIT等N型电池相比,其结构简单、制备成本低、工艺流程短,与现有的P型生产线相兼容,容易实现大规模量产。

2016年12月28日,英利成为全球首家获得双面发电产品认证的企业。新一代熊猫电池正面效率可达到21.5%,背面发电效率可达到正面的90%以上,领先行业同类技术。采用新一代“熊猫”电池生产的PANDA Bifacial系列光伏组件(60片电池)在优化后的系统安装现场,组件背面可贡献10%—30%的正面发电量,实际发电功率超过380W,等效组件效率达到24.5%,可降低25%以上的系统成本,对加快实现太阳能光伏平价上网有着非常积极的推动作用。

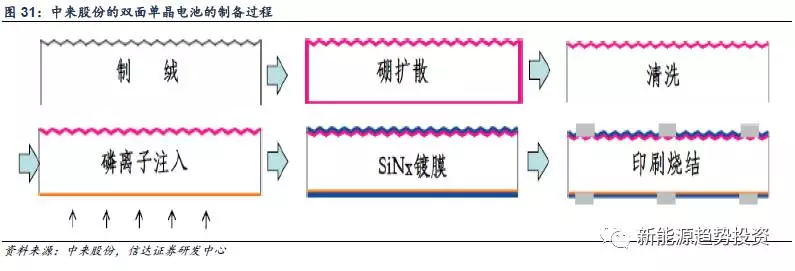

2016年10月14日,由中来股份(300393)总投资16.5亿元的全球最大2.1GW高效N型单晶双面电池生产基地在泰州举行投产仪式。据悉,该项目于2016年2月19日与泰州市姜堰区政府正式签约后,于5月2日正式开工,9月12日正式通线试车,10月14日正式开业投产,全程仅仅用了不到160天,创造了新的光伏产业投资速度。中来双面单晶的核心技术为:1)扩散工艺;2)前、背电场的制备,提升光生载流子收集能力;3)离子注入法磷扩散,简化工艺,提升效率;4)表面钝化工艺,降低表面缺陷减少载流子复合。

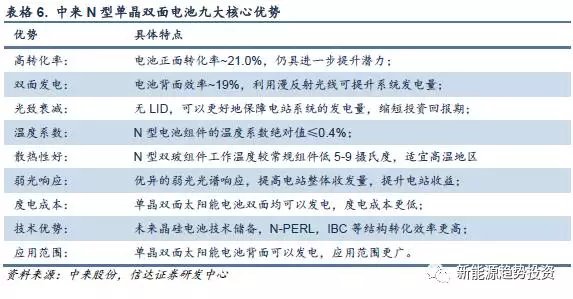

中来的N型单晶双面电池采用低离子注入等技术,简化工艺与成本的同时提升良率,正面电池转换平均效率>21%,背面电池转换效率平均效率>19%,双面电池提高了组件单位面积10%~30%的发电量。

双面发电,单位面积发电量提高10%以上,收益率高;而且应用范围广,特别适用于屋顶、围栏、不光互补、农光互补、隔音墙等分布式发电系统和积雪较多区域。根据实际观测,得出不同反射背景对双面电池发电量影响,白漆地面组件发电量增益最大,铝箔次之,草坪最低。

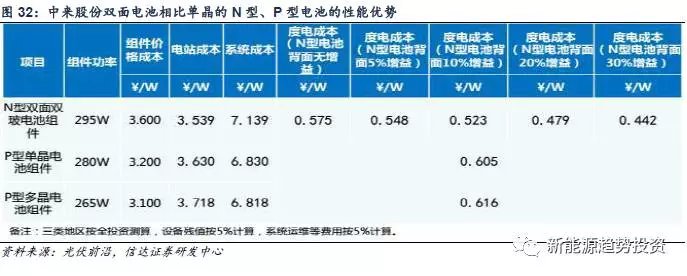

从度电成本考虑,N型单晶双面电池具有30年的线性功率保证,对应N型电池背面10%、20%、30%增益,度电成本分别降至每瓦0.523元、每瓦0.479元和每瓦0.442元。可在同等发电规模下减少土地占用,降低电站投资成本,适合分布式光伏发展的需求。

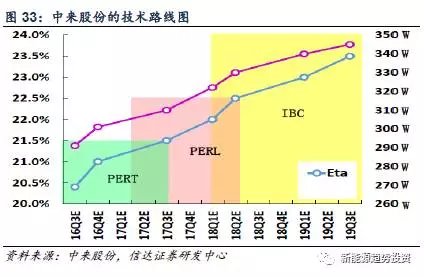

而且中来不满足于当前的双面电池的组件效率,还按照市场规划的N型单晶电池技术路分为几个阶段进一步降低成本:1)N-PERT:双面发电结构,抗LID和PID,4主栅或5主栅可选;2)N-PERL:双面发电结构,背面采用局部背场技术;3)IBC:全背接触结构,集成先进组件装配技术。

业界首笔N型双面组件大型供应合约也已落户中来,上海中远海运物流供应链管理公司受江苏中军新能源委托,将开发800MW的光伏发电专案,其中集中采购与相关服务有中来光伏得标。其子公司中来光电同时与中军新能源签署600MW光伏组件采购合同,将供应315W的N型双面单晶组件,合约价值人民币20.28亿元。

我们中期看好N型电池。N型电池具有薄片化且不影响转换效率的特性,且温度系数佳,又可以发展出次世代高效电池IBC、HJT甚至HBC,在当前的大环境下可以说是晶硅电池的必经之路。

长期看好IBC、异质结等高效电池

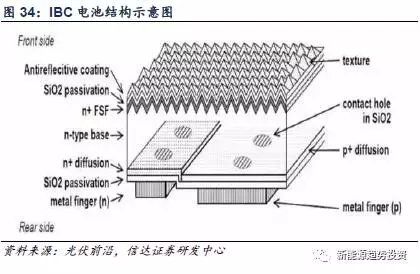

相比常规电池或者PERC电池,IBC结构新颖之处在于,电池正面无电极,PN结、基底与发射区的接触电极以叉指形状全部做在电池背面。这样的好处是:正面完全消除了栅线的遮光,因此具有更高的短路电流Jsc;电池前表面场以及良好钝化作用带来较高的开路电压增益;背面可以容许较宽的金属栅线来降低串联电阻Rs从而提高填充因子FF,而且全背电极的组件更易于装配。

不过从该结构可以看出,该IBC获得高效率的关键因素主要在于正面栅线移除减小了光学损失,局部背接触减小了复合损失,所以正面的发射极复合,背部的光学损失并没有得到很好的改善。所以IBC下一步的提升空间主要集中在背部减发射与更高效的钝化。另外成本几乎为常规电池的两倍,因此如何简化工艺,开发低成本的IBC技术并推向产业化应用是业界关注的重点和难点。中来股份10GW全球最大的N型IBC双面电池项目已于2017年4月落户衢州,意味着IBC的发展有望获得突破。

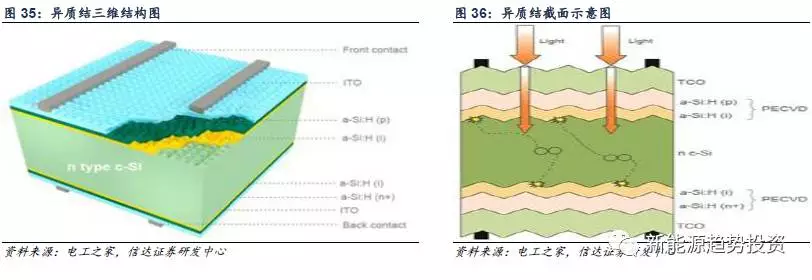

本征薄膜异质结(HIT)属于“非晶硅与晶硅”的结合,中间衬底为N型晶体硅,通过PECVD方法在P型a-Si和c-Si之间插入一层10nm厚的i-a-Si本征非晶硅,极大地降低了晶体硅的表面复合,确保了电池很高的开路电压。整个制备过程的温度低于200℃,可避免高温工艺对硅片的损伤。并且N型HIT电池没有光致衰减效应,温度稳定性好,输出特性优良。值得一提的是HIT电池还具有对称的结构,相比传统晶体硅电池,对称结构便于缩减工艺设备,同时由于HIT电池双面对称,正反面受光照后都能发电,可以做成双面发电组件。

但是虽然HIT看似结构简单,但是其制备工艺是一种非常精密的异质结界面控制技术,处理工艺过程复杂,具有较高的制备成本,并且还需要开发合适的低温封装工艺。所以相比IBC,虽然同样作为高效电池,但是产业化相对比较滞后,随着制备成本的降低,将有望在将来实现规模化的应用。

金刚线切+黑硅,多晶仍有机会

占据晶硅市场大部分份额的多晶技术一直是各大厂商关注的重点,按照比例测算,多晶度电成本下降1毛钱,整个晶硅光伏产业度电成本就能下降大约8分钱,其市场影响力和带动力是其他技术路线无法比拟的。继单晶前两年完成推广金刚线切、缩小与多晶的性价比之后,多晶的金刚线切硅片也即将大规模放量,其单位产出增加、辅材消耗降低,切片成本可下降约0.4~0.6元/片。与此同时,和金刚线切割相匹配黑硅制绒技术也日臻成熟,各多晶大厂纷纷宣布已经量产。相较于常规硅片产品,黑硅片转换效率可以提升0.2%-0.4%,可提升组件(60片型)输出功率5瓦左右。

我们预计在2017年下半年,单多晶拉锯的局面可能会重现。这将会加大行业内竞争,厂商将会纷纷加大研发投入,积极推动技术革新,不断提高组件效率,减低制造成本,这将会促使光伏发电度电成本的降低,最终达到平价上网的水平。

半切片、叠片技术值得关注

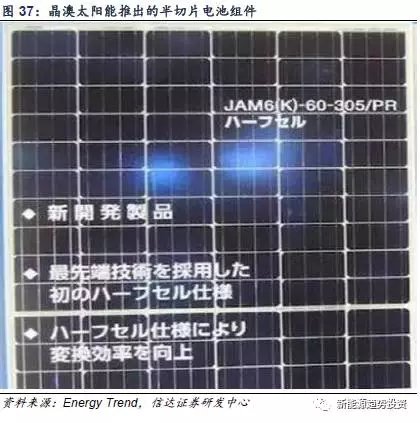

在2017年SNEC展会上,已经有一些厂商展示出了半切片技术生产的组件。半切片电池组件是指将一般的电池对切后串联起来的技术,因电池间的电阻会稍微下降,一般60-cell的半切片电池组件之输出功率会较传统组件多出5W左右。以此技术封装组件所增加的成本并不多,因此受到青睐。然而,半切电池在封装时,栅线与焊线需焊接的点多了一倍,在焊接对位时容易产生偏差,因此良率会受影响。但从各家厂商积极推出半切片电池组件的状况来看,良率的问题应该很快就能获得控制。我们预计2017年内将会进入量产阶段。

叠片组件将光伏电池以更紧密的方式互相连结,令电池间的缝隙降到最低、甚至边缘稍微重叠,因此在同样的单位面积中可以铺设更多电池,吸光面积增加,瓦数也能提高10~15W之多。另外,叠片组件几乎不需要焊带,相对的节省了焊带成本。但是由于其封装技术的门槛较高,且SunPower等厂商拥有封装技术的专利保护,因此叠片技术想要进一步发展可能还需一定的时间。

支架:跟踪支架有望成为打开降本空间的新钥匙

跟踪支架的设计理念就是追踪最佳的光照角度以获得更多的发电量。在跟踪技术刚出现的时候,由于技术不成熟,没有考虑风阻等因素,在一些项目和研发过程中出现了许多问题,但正是这些问题的出现以及解决使得跟踪系统得到了发展。但是目前中国市场上固定支架还是占据大部分的市场份额,困扰跟踪支架推广的最重要的原因就是可靠性。早期市场上的跟踪支架产品缺乏可靠性,在发电的过程中会出现很多问题,比如说转动系统失灵、电机和控制器失准等。这损害了投资商的利益,导致许多投资商在以后再投资光伏电站时不敢再尝试使用跟踪支架。随着近几年的发展,跟踪支架技术越来越成熟,在光伏行业成本下降遭遇瓶颈期的情况下,跟踪支架有望成为打开降本空间的新钥匙。

目前市场上的跟踪系统主要分为三类:平单轴、斜单轴以及双轴跟踪系统。综合三款产品的性价比来看,目前平单轴最具优势。平单轴比另外两种系统简单、可靠且成本低。双轴虽然对发电效率提升的幅度最大,但其支架成本也最高,土地资源的占有量也很大,达到了固定支架的两到三倍。斜单轴是鉴于平单轴和双轴之间的跟踪系统,支架的投入以及土地资源占有量大概是平单轴的两倍。而平单轴系统又可以分为标准平单轴和带有倾角的平单轴,在同样的情况下,带有倾角的平单轴系统比标准平单轴系统在发电效率上可以提高5%-10%。从整个光伏电站度电成本以及综合效率来看,平单轴最具优势。标准平单轴比固定支架发电效率多10-15%,带有倾角的平单轴比固定支架发电效率多18%-23%。截至2016年底,平单轴在国内支架市场上占比仅有5%,跟踪系统还需要进一步推广。根据《中国光伏产业发展路线图(2016)》,到2025年,跟踪系统的市场份额占比将会达到32%,未来光伏电站配套跟踪系统将是行业发展的一个重要方向。

逆变器:组串式将迎来发展空间

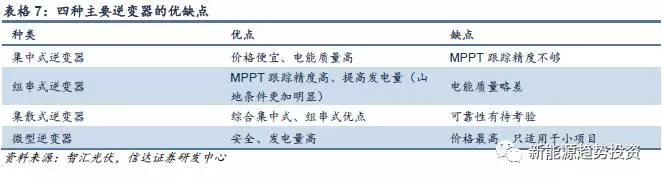

逆变器在电站中作用关键:在光伏系统中,逆变器承载着发电侧和电网侧的连接,并向监控系统传递电站实时发电信息和判断是否需要运维。相比组件环节被晶硅技术牢牢统治,逆变器行业则呈现百花齐放的态势。行业一直争论不休却没有公论,关键在于逆变器所涉及的功能相比组件复杂得多。此外,业主也常常会根据不同类型的光伏电站选用不同种类的逆变器。具体分成四类:集中式逆变器、组串式逆变器、集散式逆变器、微型逆变器。

组串式逆变器需求将提升,市场集中度将提高。目前,大型地面集中式电站的增速将放缓,重心将转移到分布式光伏上面。组串式逆变器既可以节约安装成本又能满足分布式光伏用户对电站高发电量的需求,渐受业主青睐,随着分布式光伏的发展,对于组串式逆变器的需求将会增加。逆变器市场最突出的特点就是“同质化”和“价格战”,经过这么多年的行业洗牌,光伏逆变器企业由最开始的200多家变成目前的几十家,行业集中度不断提高。对于光伏逆变器企业而言,凭借价格和渠道优势占领市场份额只能得一时之利,长远来看,产品质量才是影响逆变器市场的主要因素。逆变器龙头企业如阳光电源,凭借其多年在逆变器行业形成的品牌优势以及良好的产品口碑,业绩将会得到提升,这将使得行业集中度进一步提高。

设备:受益于产能扩张,单晶设备迎来发展空间

晶体硅太阳能产业由高纯多晶硅原料制造、晶体硅生长和晶片生产、光伏电池制造、光伏组件封装以及光伏发电系统建设等多个产业环节组成。与产业链相对应,每一生产过程都需要有相关的设备行业提供设备支持,其中晶硅生长设备在整个生产过程属于将原料硅加工成硅锭这一步,是将原材料加工的第一步,为之后的切片、组装等工序打好基础。与两种晶硅电池(单晶硅电池和多晶硅电池)相对应,目前主要的晶硅生长设备有单晶硅生长炉和多晶硅铸锭炉。单晶硅生长炉主要方法有直拉法和区熔法,多晶硅铸锭炉则有定向凝固法、浇铸法和EMCP法。

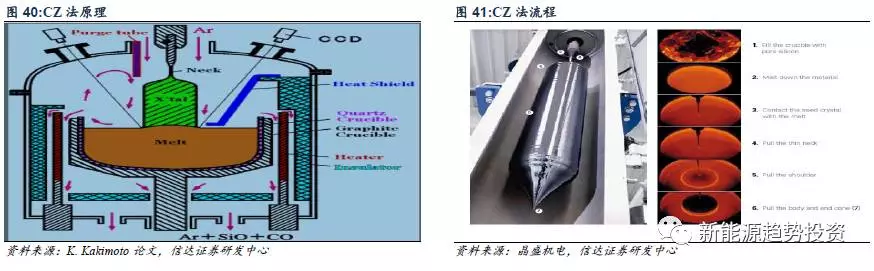

目前国内外用于太阳能级单晶硅生长的设备主要是单晶硅生长炉。当前制备单晶硅主要有两种技术,根据晶体生长方式不同,可分为悬浮区熔法(FZ法)和直拉法(CZ法)。这两种方法制备的单晶硅具有不同的特性和不同的器件应用领域。区熔法主要应用于大功率器件方面;而直拉法主要应用于微电子集成电路和太阳能电池方面,是制备单晶硅锭的主体。衡量CZ法单晶硅生长炉技术水平的重要指标主要有晶棒尺寸、投料量、自动化程度和单晶硅棒成品品质等,其中,投料量和尺寸是主要的衡量标准。一般而言,投料量和晶棒尺寸越大,生产的成本也就越低,技术难度也越大。

设备与市场互动发展。随着单晶硅太阳能电池需求的不断增加,市场竞争也日趋激烈,目前技术上一般从降低成本和提高光电转换效率两个方面入手,为了降低成本,必须扩大晶体直径,加大投料量和提高拉速;为了提高光电转换效率,需降低晶体中氧、碳含量和提高其分布的均匀性。因此,对单晶硅的生产和研究提出了新的要求,即向硅单晶大直径化、高完整性、高纯度、高均匀性方向发展。

设备商受益于单晶比例提高。目前单晶势头正猛,2016年单晶在国内的市场份额已经达到了27%,根据EnergyTrend的预测,在2017年,单晶的市场份额将会达到35%。一些光伏龙头企业如隆基、中环、晶科等都有大规模的单晶产能扩张计划,产能扩张必须要投资设备,因此单晶设备将会迎来发展空间。

下游:拥抱平价上网时代,分布式市场值得期待

从梦想到现实:平价上网时代将逐步来临

2007-2016年的十年间,光伏系统成本下降了90%,光伏的度电成本也快速下降。根据彭博新能源财经的数据,全球光伏平均度电成本已经从2016年下半年的$100/MWh下降到$86/MWh,降幅为15%。光伏度电成本下降的主要原因是受技术成本下降与全球项目竞争加剧的影响。彭博预测2017年全球光伏度电成本将进一步下降到20%。由于光资源充足、融资成本低以及项目资本支出低等因素,美国、智利以及阿联酋的一些光伏项目的度电成本已经可以降到$50/MWh以下,即每度电5美分以下的水平,大约相当于人民币0.35元/度。

光伏实现平价上网的目标,就是能在发电侧与火电的上网电价相当。目前,火电的脱硫标杆电价在0.25~0.5元/kWh之间,光伏度电成本已经在不断接近该水平。

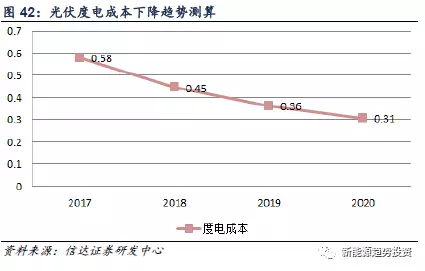

平价上网时代正悄然临近。单晶电池组件正在不断发展,转换效率不断提高,搭配上双面和跟踪支架技术,我们预计2020年实现平价上网的目标或能达到。以年利用1700小时的地方为例,考虑到电池效率的提升以及双面技术和支架技术在未来几年当中的推广,我们估算出2017年、2018年、2019年、2020年的度电成本分别为0.58元/度、0.45元/度、0.36元/度和0.31元/度,由此可见到了2020年光伏将基本实现平价上网。

政策向好,储能助力,分布式市场值得期待

从政策上来看,分布式光伏市场是侧重点。国家能源局2016年底发布了《太阳能发展“十三五”规划》,规划中明确指出到2020年光伏发电装机容量达到105GW以上,其中分布式光伏60GW以上。截至2017年3月31日,我国分布式累计装机12.75GW,距离60GW的目标近50GW的发展空间。另外,2017年分布式光伏维持0.42元/度的补贴不变。这些政策预示着光伏市场重心将向分布式转移。

储能市场启动将进一步推动分布式发展。分布式光伏存在的重要问题在于并网的不稳定性。储能系统除了可以存储电能外,更重要的是可以调节分布式光伏并网时的功率波动,增强光伏发电的稳定性。目前我国已经出台了多项文件大力支持储能行业发展,我们预计在2017年储能将进入落地期。储能的发展将为分布式光伏的提供更好的发展环境。

看好后期分布式市场的发展。2017年第一季度我国光伏发电新增装机容量721万千瓦,其中分布式新增装机容量243万千瓦,同比增长151%。从2017年第一季度光伏装机情况来看,光伏市场结构重心正在向分布式转移。未来随着微电网以及储能技术的不断发展,分布式将拥有更好的发展环境,我们预计2017年及以后年度分布式装机容量将大幅度增长。

总结:壁垒已经形成,关注优势企业

国内最初靠电池和组件起家,由于进入门槛低,造成了大量企业涌入。随着光伏行业的快速发展,行业已经由刚开始的“补贴驱动”转变为技术产品的创新与规模化应用所带来的“降本提效”推动。补贴的下降倒逼企业加大研发力度,不断推出新的技术、新的产品以满足下游电站的需求。在这个过程中,很多研发实力弱、融资能力差的企业逐渐被淘汰,另一些发展得较好的企业则成为了行业龙头,掌握了大量的核心技术以及客户资源,不断做大做强。龙头企业不断占据市场份额,使得行业集中度不断提高,新的企业由于技术缺乏,因此想要进入行业非常困难,进入门槛高,行业壁垒已经形成。

关注的标的:保利协鑫能源、隆基股份、中来股份、阳光电源、晶盛机电、林洋能源

综上,行业降本增效已有新突破,有望在3-5年内使行业达到发电侧平价上网的水平。在此背景下,行业内相关优势公司将迎来新的发展机会。与市场对应,在多晶硅方面,我们建议关注保利协鑫能源;在硅片方面,我们建议关注隆基股份;在高效单晶方面,我们建议关注中来股份;在逆变器环节,我们建议关注阳光电源;在设备方面,我们建议关注晶盛机电;在下游分布式电站环节,我们建议关注林洋能源。

保利协鑫能源(3800.HK)是全球领先的多晶硅生产商、全球最大的硅片供应商。集团的多晶硅产能于2016年底已经达到70000吨,集团的硅片产能在2016年底达到18.5GW。2016年,保利协鑫总共生产了69345吨多晶硅及17327兆瓦硅片,继续位列全球第一。2016年实现营业收入220.2亿元,同比增长7.5%;实现毛利70.4亿元,同比增长22.7%。在未来几年,全球光伏装机将维持稳定增长的趋势,保利协鑫作为光伏行业上游的龙头企业,业绩也将稳定增长。

隆基股份(601012)是单晶龙头企业,成立以来始终专注于单晶硅棒、硅片的研发、生产和销售,拥有很强的研发实力。经过十多年的发展,目前已成为全球最大的单晶硅光伏产品制造商。得益于单晶产品的发展,2016年实现营业收入1,153,053.35万元,同比增长93.89%;实现归母净利润154,723.58万元,同比增长197.36%。从目前来看,单晶将保持强劲的势头,因此隆基将是我们关注的重要标的。

中来股份(300393)是我们推荐的核心标的,公司有望做成行业内的大企业。公司是全球太阳能电池背板行业的龙头企业。公司以技术为核心、以人才为驱动,聚焦太阳能光伏领域,构建了“光伏辅材、高效电池、光伏应用”三大业务。光伏辅材业务,2016年产能超过1亿平方米,是全球最大专业光伏背板制造商;高效电池业务布局全球最大的2.1GW N型单晶双面电池产能,致力于成为全球高效发电领跑者;光伏应用业务专注高效分布式光伏发电系统投资、建设安装、智能运维。三大业务形成互动互补态势,构建中来光伏产业生态链。中来布局高效单晶电池的战略符合当前晶硅电池的发展趋势,未来公司业绩将有望大幅增长。

阳光电源(300274)是国内最早从事逆变器产品研发生产的企业,且龙头地位稳固,国内市占率保持连续多年保持第一,2015年出货量首次超越连续多年排名全球发货量第一的SMA公司,成为全球光伏逆变器出货量最大的公司。2016年公司主要产品光伏逆变器出货量约11.1GW。同时公司也是全球首家逆变器产品全线实现99%效率的厂家,拥有强劲的研发实力。未来几年,全球光伏装机容量将保持稳定增长,公司凭借其多年在逆变器行业形成的品牌优势以及良好的产品口碑,业绩将会得到进一步提升。

晶盛机电(300316)是一家国内技术领先、国际先进的专业从事晶体生长、加工装备研发制造和蓝宝石材料生产的高新技术企业。公司是单晶设备龙头企业,2016年,随着光伏市场下游厂商的扩产,单晶技术路线获得认可及市场份额持续提升,公司晶体生长设备特别是单晶硅生长炉销售形势较好,取得订单和验收的产品同比大幅增加;公司单晶硅棒切磨复合加工一体机、晶棒截断机等新产品全面推向市场,多元化的光伏智能装备为公司贡献较好收益。2016年,公司实现营业收入109,146.83万元,同比增长84.44%。实现归属于公司普通股股东净利润20,374.86万元,同比增长94.76%。2017年,隆基等单晶龙头企业都有扩产计划,晶盛机电作为单晶硅设备当之无愧的龙头企业,将凭借其强大的实力引领行业的发展,这也将为公司带来业绩上的提升。

林洋能源(601222)是国内知名的智能电表及用电信息管理系统终端产品、系统解决方案提供商之一。近年来,公司积极布局分布式光伏电站,公司分布式光伏电站业务版图拓展以东部、中部为核心区域,形成以江苏为中心,辐射安徽、山东、辽宁、河南、河北等多个区域。截至2016年底,公司在设计、在建及运营的光伏电站装机容量超过1.5GW;公司光伏电站已并网累计装机容量931MW, 其中江苏地区193MW、安徽地区319MW、山东地区187MW、河南、河北、辽宁地区合计97MW、内蒙古地区集中式电站135MW;目前在手储备项目超过1GW。同时公司基于对光伏行业的理解,聘请专业化的国际团队布局N型高效单晶太阳能双面电池及光伏组件的研发与制造。2016年11月,公司发布公开发行A股可转换公司债券预案,拟募资30亿,其中6.7亿用于600MW 高效太阳光伏电池及组件项目。公司战略与国内光伏集中式电站向分布式电站的格局转变,以及单晶良好的发展势头相契合,我们预计未来公司业绩将会提升。

相关行业风险:

1.技术进步不及预期,成本下降缓慢;

2.弃光限电导致电站收益下降;

3.政策支持不及预期。