中国储能网讯:随着智能电网的发展,传统变电站正逐步向智能变电站发展。借助关键技术的快速发展和标准化工作的同步推进,智能变电站目前已处于大规模工程实践阶段。截至2016年底,国内已建成投运的智能变电站达3000余座。大量的工程实践,给新技术和新设备的研制和应用提供了良好的验证环境,同时也暴露出一些新的问题,主要表现为系统可靠性降低和运维工作量增加。为了解决智能站发展带来的新问题,本文阐述了一种基于即插即用就地化保护装置的变电站保护系统新方案。该方案架构简单,就地安装的保护装置通过电缆采样和跳闸,解决了长电缆问题的同时,缩短了保护整组动作时间,提高了保护可靠性;装置接口采用了标准化连接器,将简化变电站设计、建设和运维检修模式。

1、设计思路与目标

所谓即插即用就地化保护装置,是指采用标准化连接器、直接安装于开关场或与一次设备集成安装的保护装置。由于需要就地化无防护安装,装置具有IP防护等级高、抗电磁干扰能力强、散热特性好、可靠性高等特点。就地化的安装模式,将取代传统的屏柜式的安装,大幅减少继保室的面积。标准化的连接器杜绝了现场误碰和误接线事故,“即插即用”的设计理念使得新保护设备接入变电站电气和网络系统中,能实现配置文件的自动更新:智能管理单元读取装置内的配置文件,与相应的备份文件进行比较,若不一致,则更新保护装置内的配置文件;硬件方面,现场作业时只需整机更换即可完成检修工作,提升作业效率。

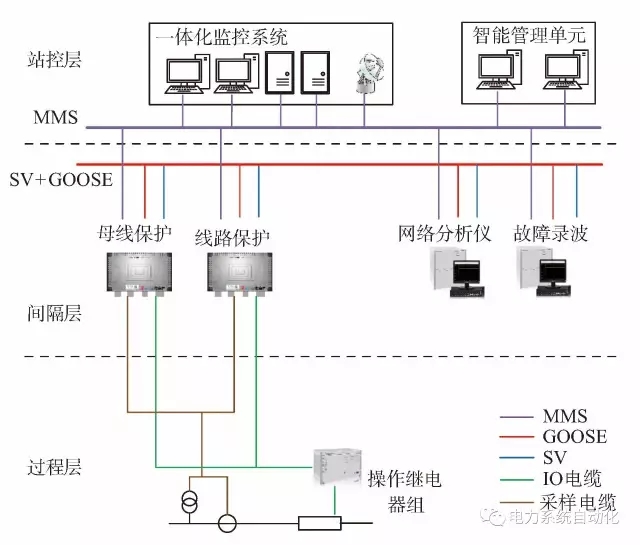

保护就地化变电站与当前智能站都遵循IEC61850协议,均保持“三层两网”的结构,但实现方式上发生了变革。首先,由于采用电缆直采直跳,取消了合并单元和智能终端,只需要操作继电器组作为保护装置与开关机构的接口;而且间隔内无网络,因而可取消过程层交换机,只需在中心交换机增设端口即可,简化了过程层设备。保护装置具备SV和GOOSE输出功能,供站域保护、故障录波和网络分析等设备使用。此外,就地化安装模式要求设备取消液晶面板,因此需要增设智能管理单元,连接于站控层网络。智能管理单元对站内就地化保护设备进行界面集中展示、备份管理、保护设备在线监视与诊断等功能。智能管理单元与不同厂家的保护装置之间可实现互联互通,对各厂家保护装置采用统一的显示和操作界面。

2、就地化保护实现方案

保护按类型可分为单间隔保护和跨间隔保护,在保护就地化变电站中采用不同的实现方案。对于单间隔保护,本间隔相关的电流和电压采集、以及断路器位置和控制采用电缆直接接入,单间隔完成保护所有功能,自成体系;与联闭锁相关的启动失灵、闭锁重合闸等数据的传输采用GOOSE 组网的模式。对于跨间隔保护,则采用分布式方案将跨间隔保护间隔化,安装若干就地化保护装置,采用主从式结构,根据功能不同称为子机或主机,子机完成相关间隔的电缆直采直跳,主机完成保护逻辑功能和对外接口功能,所有子机和子机通过高可靠性无缝环网(HSR)连接,实现数据共享。以单间隔保护为例,保护就地化变电站保护系统整体架构如图1所示。

图1 保护就地化变电站保护系统结构

跨间隔保护包含母线保护和变压器保护,与当前智能站的跨间隔保护方案相比,保护就地化变电站的跨间隔方案具有更好的速动性和可靠性。首先,采用跨间隔就地化保护可以提升保护速动性。变压器保护一个子机对应一个间隔,母线保护考虑到经济性,一个子机对应8个间隔。与原先合并单元和智能终端模式相比,主子机模式具有更快的动作速度。原因在于,当前智能站合并单元和智能终端普遍使用的是CPU架构,而保护就地化变电站中子机不包含计算和同步功能,可采用FPGA架构,可以减少一定延时。

再者,采用跨间隔就地化保护可以提升保护可靠性。把合并单元和智能终端也纳入智能站保护系统的装置,对于母线或者变压器保护,保护就地化变电站的保护系统所使用的装置数目更少。假设所有装置的故障率都是同一水平,那么就地化保护系统因设备少而故障率更低。其次,当前智能站网络连接是星型架构,任意一条网络链路的中断,都将造成部分保护功能的缺失,而保护就地化变电站由于采用了HSR环网,单一链路的中断不影响保护整体功能,从而进一步提升了保护的可靠性。而对于采用双网结构的GOOSE网跳模式,由于HSR报文转发的可靠性要高于交换机报文交换的可靠性,因此即便两者均能在N-1故障下保障保护功能的完整,采用HSR传输的可靠性依然更高。

3、经济性比较和工程实践

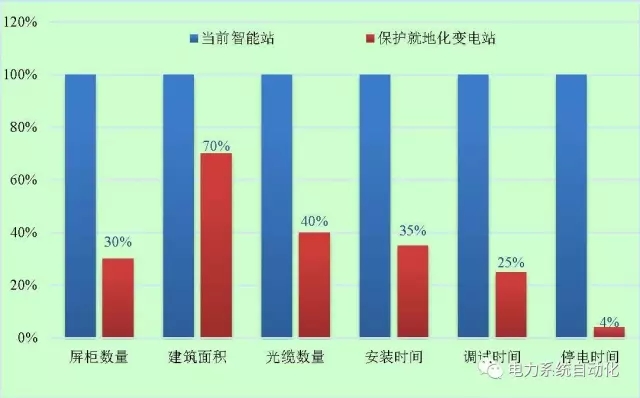

保护就地化变电站采用即插即用就地安装的保护设备,设计、建造、调试及运维等模式发生了根本的变化,采用了“标准化设计,工厂化调试,更换式检修”,由此带来变电站全寿命周期内设备购置、安装调试和运行维护费用等各类经济因子的变更。就地化二次设备在工厂就完成预制安装和集成调试,与其相连的柜体也在工厂内完成预装,最后以整柜方式包装出厂。在现场,智能控制柜仅需通过端子排与一次设备电缆连接,同时通过光缆与相关二次设备连接;然后进行通电流、加电压试验,通过管理单元自动完成带负荷试验,即可完成调试。当装置发生故障时,采用装置整体更换方案,实现即插即用。以220kV典型工程规模为例,进行就地化方案和当前智能站方案的经济因子对比,对比结果如图2所示

图2 当前智能站与保护就地化变电站经济因子比较

当前,即插即用就地化保护装置已通过第三方测试,在全网系统内开展挂网试运行。2016年,国家电网选取黑龙江漠河、新疆吐鲁番、浙江舟山等七个具有典型极端气候特征的地区,进行就地化保护挂网试运行,目前为止运行情况良好。

4、分析与讨论

尽管目前已取得诸多成果,即插即用就地化保护的全面推广仍面临诸多挑战。在技术层面,由于跨间隔保护引入了当前工程应用并不普遍的HSR网络,在实际工程中能否真正满足保护要求,有待实践的检验;保护装置就地化安装,所承受的VFTO(快速暂态过电压)将远高于传统保护,如何克服这一影响,中国电科院在该方面的研究也已经取得阶段性进展。在经济层面,目前保护装置和标准化连接器价格较为昂贵,但若以后批量生产,成本自然下降;而且考虑变电站的基建、调试和运维的全寿命周期成本,即插即用就地化保护装置能真正做到降本增效。国家电网在未来十年内将积极稳妥地推进即插即用就地化保护的工程实践,这已成为智能变电站继电保护重要的发展方向。

讨 论

审稿人意见1

当前就地化保护技术性和经济性的比较问题。

对标对象是仅针对目前智能变电站(下称“智能站”)的方案还是包括常规变电站(下称“常规站”)和智能站?目前,保护就地化所讨论的比较范围都是智能站,但对于变电站建设而言,应该是各项技术及集成方案的、全生命周期的技术经济比较。就地化保护技术是否是变电站应用在全技术应用范畴内的最佳方式仍需要进一步讨论。对于厂矿等应用环境,受空间、恶劣环境和运维条件等限制,具有高可靠性的无防护安装有其工程实用化的意义。而对于变电站应用,即使是无人值守变电站,是否还需要采用保护就地化方案值得进一步讨论。与常规站相比,保护就地化的技术优势究竟在哪里?节省电缆是主要的一个方面,另一方面就是可以解决跨间隔保护如母差保护的跳闸电缆过长所导致的误动问题,但常规站通过分布式母差等技术也已经解决上述问题,目前的就地化保护技术类同于分布式保护技术而并未有明显技术优势。目前的就地化模式所带来的无防护、无液晶、就地化管理单元等都给运维带来了新的问题,需要付出新的代价去解决,所获得效益则需要从制造、集成测试、运行维护等各个方面综合、客观地进行比较。

作者答复

1)目前针对就地化保护的技术性和经济性比较,对标对象既包括了常规站也包括智能站。

2)就地化保护技术提出的一个主要出发点就在于通过紧凑化结构和标准化接口,实现工厂化调试和更换式检修,解决现场运维人员少与运维工作量大、智能站运维难度大的矛盾。由于设备技术要求的提高,使得就地化保护在建设阶段的经济性优势相比常规站和智能站不是十分明显。但从继电保护设备的全生命周期来看,就地化保护尤其在设备运维阶段的经济性是十分显著的。通过对继电保护设备全生命周期下设备投资和运维成本模型分析,将能对就地化保护的经济性作出更深入的研究和综合性评价。

3)就地化保护的高可靠性无防护安装是基于现阶段芯片技术和制造工艺水平,兼顾了不同地区气候环境、运行工况,按照相对严酷的情况提出的,主要为了能够保证在相对恶劣运行环境下,继电保护设备仍然能够可靠运行,保障电网安全。严格的试验也证实了就地化保护具备良好的环境适应性。随着对就地化保护解决方案的进一步研究和拓展,还会根据变电站所处的地理位置和气候环境、变电站绝缘类型,尤其工矿企业等特殊环境,进行针对性的研究,在保证继电保护设备运行可靠性的前提下,提出差异化的安装方式及装置防护要求。

4)就地化保护的解决方案充分利用了常规站、智能站多年来积累的技术成果,综合其优点,使得方案既能像常规站继电保护一样连接可靠、配置简单、中间环节少,还能实现信息共享;就地化保护的跨间隔保护同时也采用了分布式部署,保护之间的信息交互采用光纤数字传输,相对于常规站使用电缆传输手段具有高防误能力和可监测特点。

5)就地化保护的无防护是针对设备的技术要求,采用严格的试验手段也能够基本验证设备制造水平达到了无防护运行的要求;在国家电网公司7个运行条件相对恶劣的变电站进行挂网试运行,也正是为了通过一定运行时间来验证设备的可靠性。变电站在实现无人值守后,继电保护设备的液晶存在必要性也随之减小。根据以往运行经验,目前继电保护设备的液晶老化和异常占装置异常的比例也相对较高。就地化管理单元的提出,一方面是在就地化保护液晶取消后为运维人员提供监视、整定的方式,更为重要的是在不额外增加变电站自动化系统信息交互、上送复杂性的基础上,能够在站端实现信息聚合、分类,为继电保护运维的高级应用提供接口。

总体来说,就地化保护是综合了常规站和智能站的优势,基于电子信息技术发展和设备制造水平,针对当前继电保护运维等难题提出的解决方案,能够适应更为广泛的变电站环境,提高电网综合效益。就地化保护运维便捷性已具备了一定的基础,后续还将开展相关的进一步研究。

审稿人意见2

关于就地化保护安装模式的探讨。

目前,就地化保护安装模式要求装置达到IP67防护等级,支持现场完全无防护安装。变电站现场是否真的需要这种安装模式值得商榷。为了达到这种等级要求,设备成本等付出的代价能否获得相应回报也需要评估。目前,正在进行修订的IEC 60255-1对户外安装设备的要求是IP65防护等级,不含浸没在水中的防护要求。如果要求变电站淹水时保护也能够正常动作,变电站中的很多其他设备,包括端子箱、操作回路等未必都能达到IP67防护等级的要求。此类防护等级低的设备一旦浸水,保护即使能动作,但意义却大打折扣。因此,保护尽可能地靠近一次设备安装的要求是否就是对保护就地化的基本要求还需要进一步讨论。国外有比国内预制舱更小型化的保护小室产品(Portable Relay Room),这也不失为保护就地化的一种参考方式。可见,保护就地化不仅是对保护装置制造技术的要求,也是对整个二次集成技术的要求,需要从多个技术维度综合考虑,以整体代价最小来满足应用需求。

作者答复

1)就地化保护的IP67防护等级要求是基于设备制造工艺的提高并兼顾了更为恶劣的运行环境提出的,在就地化保护整体解决方案中,也针对端子箱和操作箱从安装方式、端子连接方式等方面都提出了符合设备制造水平的防护要求,正是为了使得就地化保护在不同气候环境下具备更广泛的适应性。

2)保护预制舱的提出一定程度上减少了变电站二次设备占地面积,缩短了施工工期,但在运维便捷性上一直存在不足,尤其带来装置异常后的维修和更换等困难。就地化保护是在中国电网发展背景下提出的,更加符合国家电网公司运维高效的要求。

3)国家电网公司正组织技术人员针对就地化保护的免配置技术、更换式检修技术开展相关研究,也是为了避免智能站推广初期的问题,即由于基层运维人员技术能力与设备技术发展水平不匹配,造成设备可靠性降低,运维难度大。就地化保护技术研究的目的正是为了能够以合理的代价获得最大的综合效益,以适应中国智能电网的发展要求。

审稿人意见3

跨间隔保护就地化相关问题。

需要明确跨间隔保护就地化的真正需求。因为面向单间隔,单开关线路就地化保护的采样到跳闸回路都能够保证最短,还有讨论的基础。跨间隔保护由于所跨间隔的空间距离、数量等问题,目前单靠一个满足无防护安装要求的保护装置无法满足要求。例如,对于母差保护的就地化,衍生出跨多个间隔子机的分布式母线保护解决方案,并且保护主机也要求无防护安装,这样的就地化究竟能解决什么问题还需要进一步讨论。另外,为满足母线保护就地化要求,进一步引发了不少针对就地化母线保护网络架构的讨论。先不论目前就地化保护子机的方式是否合理,单论母差保护主机如放在控制室,与保护子机通信采用点对点的方式,所有的采样和通信可靠性的问题至少在技术性能层面上得到最优解。当年智能站保护采样跳闸点对点通信正是为了这个可靠性并且坚持了多年,目前保护就地化却基本放弃对“点对点”的讨论。如果母差保护就地化的网络方式能够满足继电保护的技术要求,那同样技术应用于智能站网络采样、网络跳闸也能够满足继电保护的要求。跨间隔保护是否需要就地化、如何就地化有待于进一步商榷。

作者答复

1)一、二次设备融合是变电站的技术发展趋势。受制于跨间隔保护的特点,跨间隔保护只能从位置上相对贴近。就地化保护中针对母差保护、变压器保护的远景技术方案是采用分布式方案,按照间隔设置保护间隔单元,实现跨间隔保护的间隔化,进而实现二次系统的间隔化。多间隔集成是兼顾了基建投资经济性提出的,随着对无主分布式技术的深入研究,将会逐步发展成为单间隔化,同时还将进一步研究保护间隔单元和间隔保护的集成等技术。从变电站继电保护整体设计和运维考虑,各种保护采用统一的技术路线是较为理想的方式。

2)当前智能站主机和各间隔采用点对点的通信方式是相对可靠和合理的,但对于变电站扩建工程而言,其运维过程极为复杂。无主分布式的跨间隔保护能够有效解决该问题。连接跨间隔分布式元件保护的冗余通信专网不依赖外部同步时钟源,不依赖交换机,能够保证其可靠性和快速性,支持间隔单元贴近一次设备安装。随着一次设备智能化的研究,将能够实现双端预制,即插即用。

3)网络采样技术的研究与就地化跨间隔保护技术方案不冲突,如果网络采样技术的研究进一步深入能够满足实际工程应用的要求,就地化跨间隔保护也可采用。

总体来说,实现跨间隔保护的就地化才能真正实现跨间隔保护的间隔化,间隔化是电网设备的自然属性,更加符合电网运维习惯,将为实现保护二次设备与一次设备的深度融合奠定基础。

《电力系统自动化》2017年第16期目次

【观点】国家电力调度控制中心 陈国平等:继电保护面临的挑战与展望

主要作者介绍

王德林,硕士,国家电力调度控制中心继保处处长,教授级高工,研究方向为继电保护及高压直流输电技术。

裘愉涛,硕士,国网浙江电力调控中心继保处处长,教授级高工,主要从事继电保护专业管理、智能变电站和新能源技术研究工作。

凌光,硕士,国网浙江电力调控中心继保处专责,高级技师/工程师,研究方向为继电保护、智能变电站通信技术以及微电网工程应用技术。