中国储能网讯:“我们主张是骑驴找马,不是说我们排斥马,有好马、合适的马我们肯定要的,但是我们另外一些人就排斥这个驴,就要高端的,就要骑马,比驴快,那怎么办呢?就主张把驴杀光再说。我觉得这种思路实在是太片面了。”

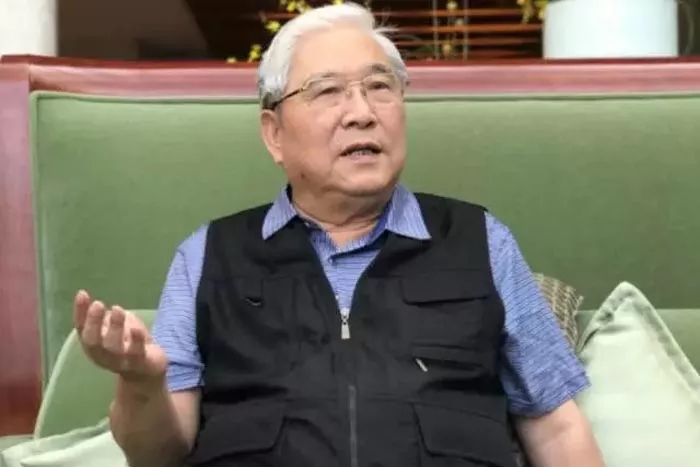

中国工程院院士郭孔辉在接受包括《汽车商业评论》在内的“未来出行说”栏目采访时如此表达了自己对于发展新能源汽车的观点。

郭孔辉说,按照十多前工程院对新能源汽车发展的咨询意见,可归结为四句话:“市场引导,低端切入,扶低促高,多层次发展”。现在看来,这四句话用来指导当下中国新能源汽车仍然不过时。

产业化发展归根到底总是以市场为基础、由市场来引导的,要没有市场的话他产业就发展不了,现在我们就应该充分去挖掘市场的潜力,充分来尊重市场。

郭孔辉认为,目前新能源汽车最大的市场需求在农村和小城镇,特别是低速电动首先应该用在这些最缺车、最需要车的地方,用得多起来以后自然会提高技术,发展会更快一些。因为市场运作起来、资本流动起来,整个产业就活起来,活起来就会有更高的市场需求,就会有人去研究、去开发、去投资,自然而然就会带动电池、电控、电机等整个产业链向更高指标发展。

此外,大量的低速电动车还能起到蓄电池的作用,充分利用夜间的低谷电。

在郭孔辉看来,“三五年内发展1亿辆的低速电动车,到三四线城市、到农村去,我觉得市场完全接受得了,相当于我们保有量翻番。”“又节能、又环保、又便宜、又能够帮助电网蓄能,减轻电网的负担,我们觉得这是多好的事情,为什么有人偏偏要反对呢?”

实际上,不少官员反对低速电动车的原因,是从安全因素出发,认为低速电动车会增加城市交通管理的复杂性。

这就是郭孔辉为什么主张电动汽车应该“多层次发展”。以多元化的产品应对不同的市场需求,并加以合理的规范。当前我们已经能制造出大量高速纯电动汽车了,在交通容易管理的农村和小城镇对于低指标、低能耗、轻量化的电动车还存在巨大的需求,他认为,能够多层次发展的话,我们电动车发展进步比现在还要快得多。

对于国家正在制定的低速电动车技术条件,郭孔辉表示,标准太高了也会造成成本过高阻碍低速电动车发展,使其在市场上不能生存,其实这也是在扼杀低速电动车。“实际上应该由市场说了算”,“比如续航里程这个参数本来是市场的特性,应该由市场来定,他就不应该由官员来定,也不应该由专家来定”。

比如电池,“应该从实际出发,根据我们国家的工业发展水平和科技发展水平,能用什么电池让市场接受,先用什么电池,等电池水平提高上来以后,再换电池就完了嘛。”

对于合资车企以及现阶段为应对“双积分”政策而兴起的新能源合资新潮,郭孔辉一贯主张,无论是什么形式的合资都要有自己的核心竞争力。

在郭孔辉看来,我们过去合资的初衷都是为了学国外的技术、管理,以及借助外方的渠道出口,事实上大多数合资车企都没有实现这三个目的,而是更关注眼前的利润,这导致了我们的合资车企“越来越没出息”。

他告诉《汽车商业评论》记者:“合资,我说就像一个小孩儿一样,幼年的时候、刚出生的时候,他没有能力,让人家抱一抱、哄一哄、喂一喂,我说你10几岁、20几岁了还叫抱抱,我说他骨头松了,都下地走不了道了,根本没有自理能力了。我们合资车企要趁早下地自己走路,只有这样我们将来才有出息。”

郭孔辉希望合资企业要改变思路,想明白合资的目的。特别是在我们国家新能源汽车产业已经有一定积累的条件下,“要有利的才合资,没利的情况下我们坚决不要合资,这个原则要分清楚”。

郭孔辉

郭孔辉,中国工程院院士,曾任吉林大学汽车学院院长、汽车动态模拟国家重点实验室主任,国务院学科评议组成员,中国科学技术协会常委、中国汽车工业协会副理事长,中国汽车工程学会常务理事兼技术工作委员会主任、中国汽车工程学会操纵稳定性专业委员会主任,中国汽车标准化技术委员会车辆动力学分技术委员会主任委员。

郭孔辉是我国汽车行业的“泰斗”,在国内外同行中享有很高的声望,在汽车系统动力学及其相关领域造诣精深。在轮胎力学、汽车动力学以及人—车闭环操纵动力学等方面的研究成果均达到世界先进水平,是我国最早把近代系统力学与随机振动理论引入汽车科学研究的学者。在汽车振动与载荷方面系统的具有开创性的著述在国内外都有重要的影响,也是我国汽车操纵稳定性、平顺性、制动与驱动稳定性以及轮胎力学等学术领域的主要开拓者和学术带头人。

数十年来,郭孔辉一直不间断地进行着汽车科学技术的系统研究工作,取得了巨大成就,曾主持多种新型汽车的开发与多项行业重大课题的研究,取得了大量具有国际先进水平的研究成果,获国家及部级科技进步奖9项,在国内外发表论文460余篇,出版三部专著,同时为我国汽车工业培养了大批高层次科技人才。

责编:张珊珊