“今年前11月,我国新能源汽车总产量达61.3万辆,预估今年全年中国新能源汽车产量将达到78万辆,突破80万辆也有可能。”中国汽车技术研究中心方凯正在某会议发表主题演讲时做出上述表示。此外他表示,今年前十月新能源专用车产量中96%为物流车。

方凯正指出,相比2016年同期的127家,2017年的动力电池配套企业数量明显减少,共有83家,尤其是磷酸铁锂电池的生产企业数量,比2016年同期减少一半,专用车配套企业则有57家。

其中,沃特玛配套量最大。前十的企业中,三元电池生产企业和磷酸铁锂生产企业分配较均衡。且前十企业出货量较为集中,占比达到73%。

全年动力电池配套量将达360亿瓦时

2017年前11个月,随着今年政策的稳定,我国新能源汽车产量平稳递增,总产量达61.3万辆,同比增长50%以上,增幅比较可观。方凯正指出,预估今年全年中国新能源汽车产量将达到78万辆,突破80万辆也有可能。动力电池方面,前十一月电池配套量超240.2亿瓦时,预计全年将达360亿瓦时。

这样的增长情况得益于今年私人市场的渗透,以及共享汽车的普及。今年纯电动乘用车产量同比增长72%,专用车方面增长尤为突出,产量同比增长290%。

今年1-11月,新能源专用车总产量9.6万辆,其中燃料电池汽车430辆,其他均为纯电动车型。阅读来看,由于补贴政策的明确,从第二季度开始,每月同比均有明显增长,专用车市场正在发展扩大。

新能源专用车和普通专用车一样,都是专项用途汽车的统称,按照用途可以把新能源专用车分为餐车、检测车、教练车、服务车、售货车、工程车、电源车、环卫车、物流车九大类。今年前十月新能源物流车产量占比达到了96%。而燃油电池专用车体系里,全部都是物流车产品。

按照车身长度进行划分。纯电动专用车可分为4类,其中微/中面以及轻卡产量最高,这两类产品非常适合于在城市使用。

微面型物流车的NEDC续航普遍在100-200千米之间,中面型物流车续航在200-320千米的范围内,轻卡型物流车最大续航里程能够达到350千米。

对微/中面物流车电池搭载量方面进行分析,主要集中在30-50KWh区间,轻卡物流车电池搭载量较微分散,最集中区域在70-80KWh。

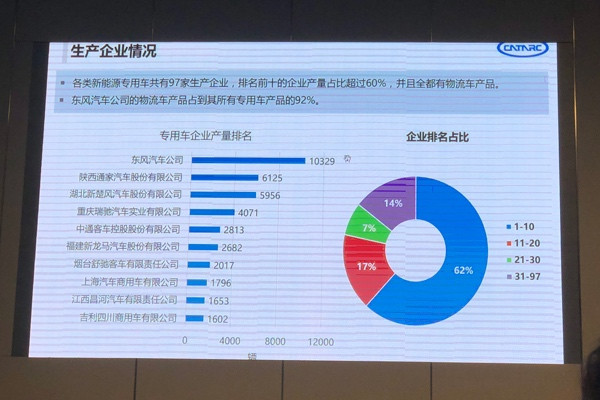

在新能源专用车生产企业领域方面,各类新能源专用车共有97家生产企业,排名前十的企业产量占比超过60%,并且全都有物流车产品。排名第一的东风汽车公司的物流车产品占有所有专用车产品的92%。从前十名物流车企来看,都是整车型的生产企业,没有改装型企业,这也是根据最新管理要求而来。

新能源专用车领域圆柱电池份额最高

从新能源专用车动力电池市场情况来看。方凯正介绍道,配套企业数量方面,相比2016年同期的127家,2017年的企业数量明显减少,共有83家,尤其是磷酸铁锂电池的生产企业数量,比2016年同期减少一半,专用车配套企业则有57家。

电池配套量方面,1-10月,三元电池是新能源专用车的主要配套电池,在全部390个型号中,三元电池车辆共有260个型号,磷酸铁锂101个,锰酸锂22个。

企业配套方面,沃特玛配套量最大。前十的企业中,三元电池生产企业和磷酸铁锂生产企业分配较均衡。且前十企业出货量较为集中,占比达到73%。

产品规格方面,整体来看,硬壳电池市场份额最高,占比60%。而在专用车方面,则是圆柱电池份额最高。从车辆型号来看,390个车辆型号中,搭载圆柱电池的车辆型号有224个,

产品技术方面,目前新能源专用车应用的磷酸铁锂的单体能量密度最大为150Wh/kg,系统可达125Wh/kg;采用NCA体系的18650单体能量密度已达240Wh/kg,系统可达150Wh/kg。

多政策促进新能源专用车发展

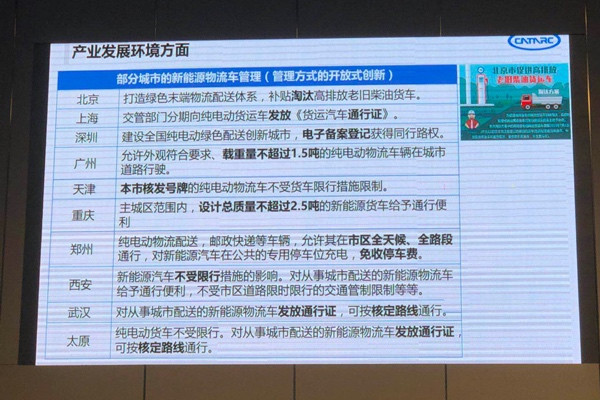

在方凯正看来,新能源物流车的产业发展不仅取决于产品的技术进步、可靠性提升,更取决于政策的支持,以及政府管理方面的开放性创新。

此前发布的《运营电动货车车辆选型技术要求》意见稿从环境适应度、续航里程、经济性和可靠性、充电安全等方面,给出行业标准。

顶层设计上,上个月交通运输部等十四个部门发布关于印发促进道路货运行业健康稳定发展行动计划(2017-2020年)的通知,内容包括完善城市物流配送体系,推进货运车辆技术升级,鼓励创新“互联网+”货运新形态等。

此外,目前有许多城市已经推出相应新能源物流车管理政策,推动绿色出行的实现。