中国储能网讯:随着清洁能源大规模发展、电能占终端能源消费比重不断提高,以电为中心、电网为平台的现代能源系统特征更为明显。电源结构低碳化转型速度日益加快,电网在更大范围内优化配置资源的能力进一步增强,需求侧资源与储能在系统运行中的角色愈加重要,源-网-荷-储协调优化使电力系统对清洁能源的接纳能力更强,有力推动清洁低碳、安全高效的能源体系建设。

在各类转型措施实施力度相对平衡的常规转型情景和电气化水平更快提升的电气化加速情景下,国网能源研究院全球能源互联网研究中心基于自主开发的能源需求预测模型、多区域电力系统源网荷储协调规划模型和多区域电力系统源网荷储协调生产模拟模型,对中国电力中长期发展趋势形成九大判断。

电力需求仍有较大增长空间

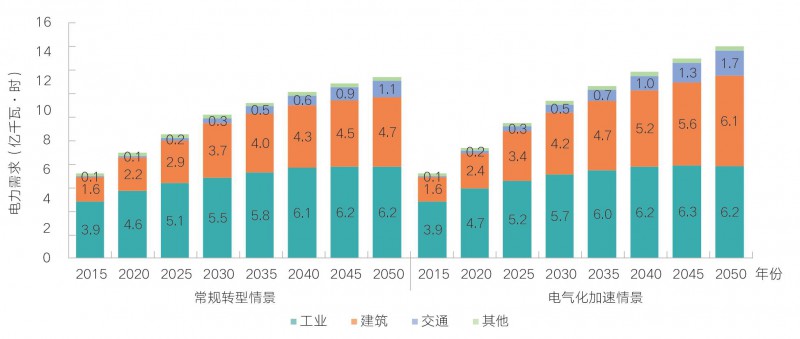

电力需求仍将保持较快增长,饱和时点相比于能源需求延后10-15年,2050年电力需求将在当前水平基础上翻番,人均电力消费达到8800-10300千瓦时。工业部门用电占比逐步下降,2050年仍是最主要的电力消费部门,建筑部门用电占比快速提高。

图1 电力需求增长

图2 电力需求增长的部门结构

电源装机容量保持持续增长

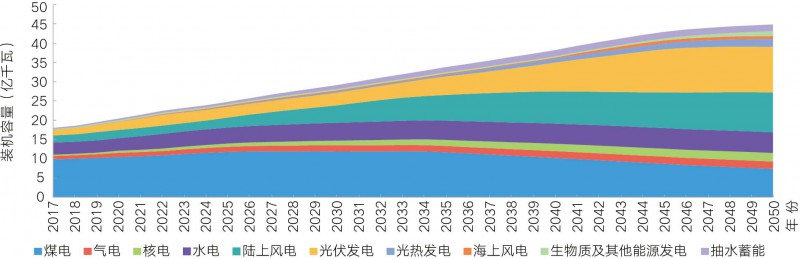

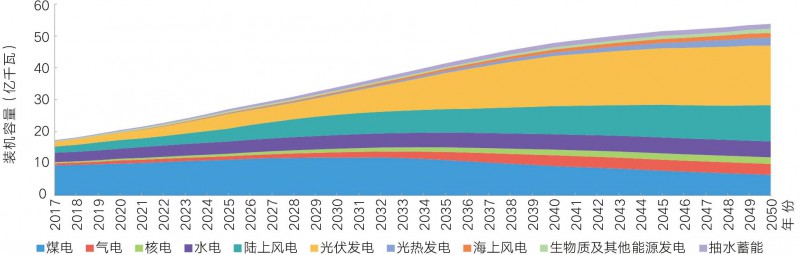

2050年之前电源装机将持续增长,常规转型情景与电气化加速情景下,2030年装机容量分别达到28.7亿、36.3亿千瓦,2050年装机容量分别达到44.3亿、57.5亿千瓦。增量部分以清洁能源为主,电源结构逐步优化。

图3 常规转型情景下各类电源装机容量变化

图4 电气化加速情景下各类电源装机容量变化

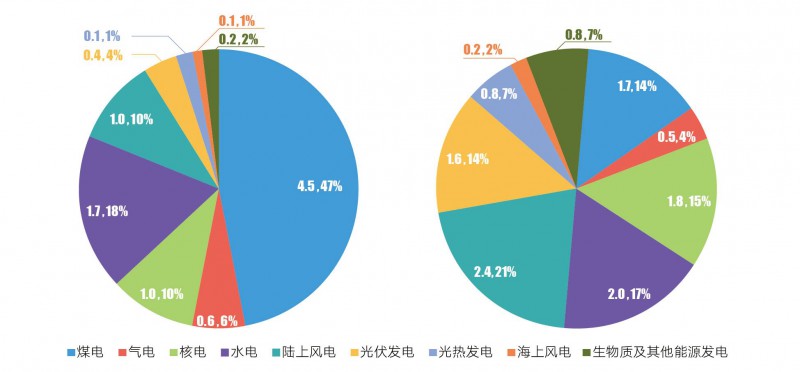

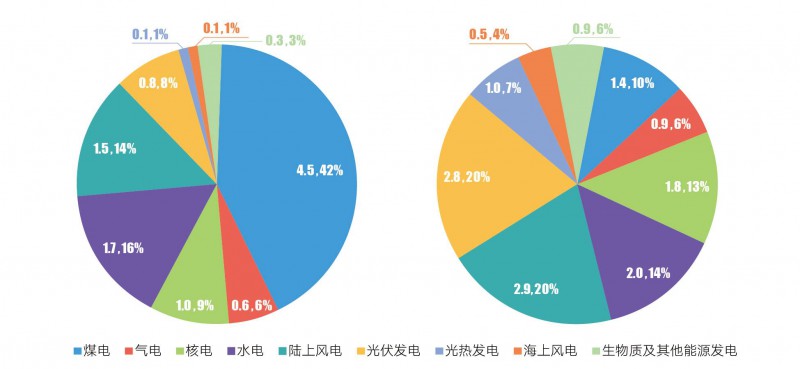

电源发展呈现“风光领跑、多源协调”态势

陆上风电、光伏发电将是未来发展速度最快的电源,2050年两者装机占比将超过50%,发电量占比将达到40%左右。为解决风光大规模发展带来的电力电量平衡与调峰问题,气电、水电、核电等并不会因风电、太阳能发电更具成本优势而停止发展,但分别受到价格、资源、站址的限制,增长空间有限;煤电完成角色转换后将继续发挥重要作用,各类电源呈现协调发展态势。

(a)2030年发电量结构 (b)2050年发电量结构

图5 常规转型情景下各类电源发电量结构

(a)2030年发电量结构 (b)2050年发电量结构

图6 电气化加速情景下各类电源发电量结构

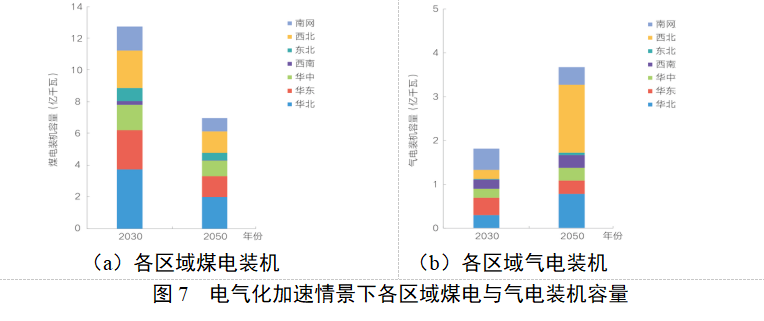

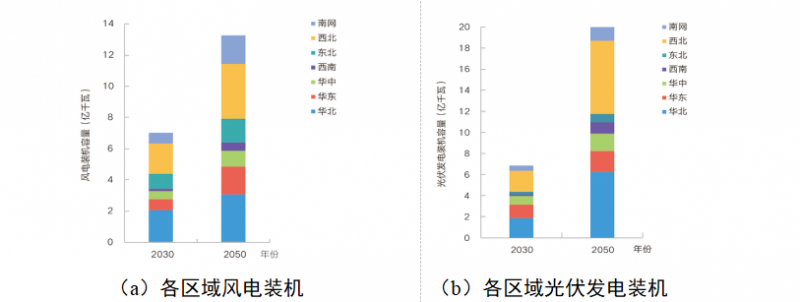

长期来看电源布局仍将向西北等优质资源区倾斜

近期受供需形势与补贴政策等多重因素影响,电源布局当以东中部负荷中心与西部北部资源富集区并重。但长期来看,鉴于资源储量与开发技术经济特性等方面的差异,电源装机向资源条件更好的西部、北部倾斜是我国能源转型的客观需要,是全国一盘棋下更为科学的方案。

图8 电气化加速情景下各区域风电与光伏发电装机容量

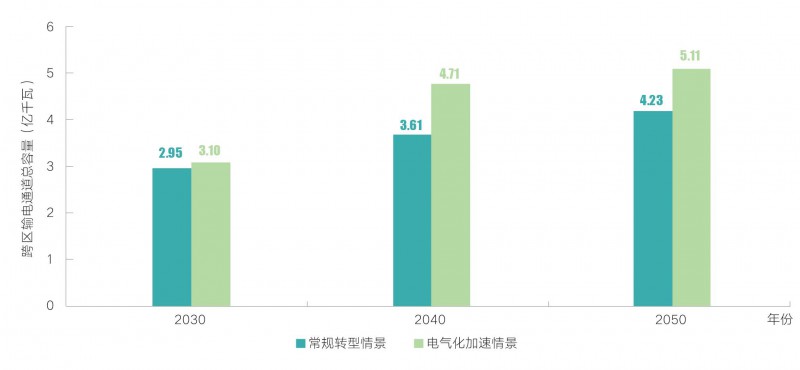

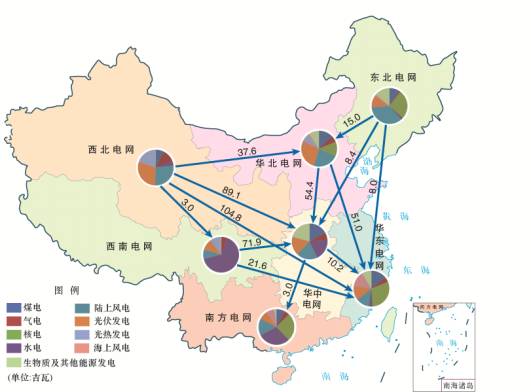

电网大范围配置清洁能源能力增强

我国跨区输电通道容量将持续增长,2050年将达5亿千瓦左右。西北、西南地区成为主要送端,东中部地区为主要受端,“西电东送”规模呈逐步扩大趋势,并且将以输送清洁能源为主。电网作为大范围、高效率配置能源资源的基础平台,重要性将愈加凸显。

图9 全国跨区输电通道总容量

图10 电气化加速情景下2050年电力流示意图

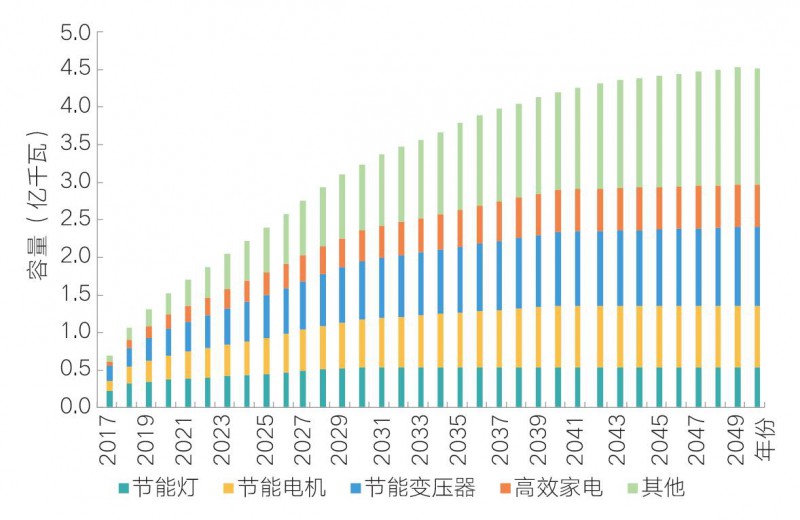

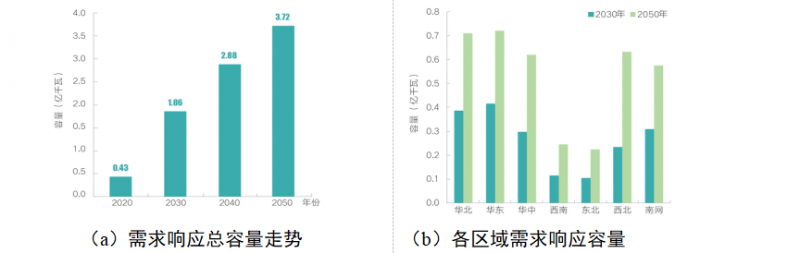

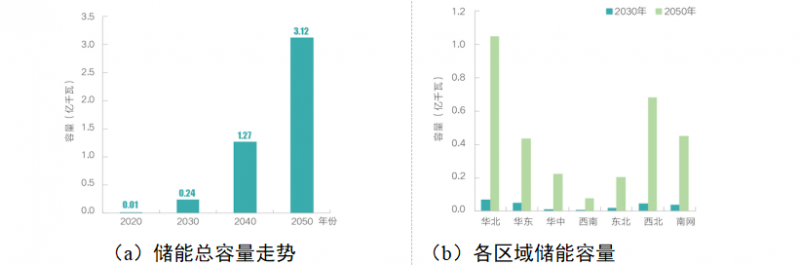

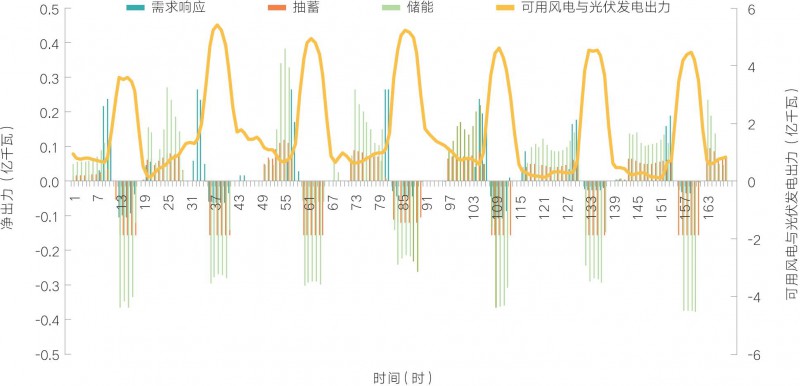

需求侧资源与储能将成为未来电力系统中的重要资源

需求侧资源将在未来我国电力系统中发挥重要作用,能效电厂、需求响应容量稳步增长,2050年资源规模将分别达到4.5亿千瓦、3.7亿千瓦左右。电池储能在2030年之后迎来快速增长,2050年装机将达3亿千瓦以上。

图11 电气化加速情景下能效电厂容量走势

图12 电气化加速情景下需求响应发展情况

图13 电气化加速情景下电化学储能发展情况

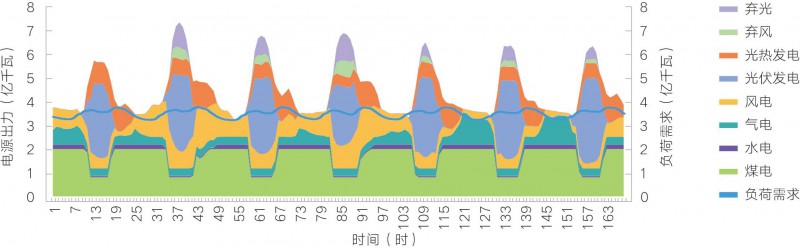

电力系统运行将呈现源-网-荷-储协调特征

新一代电力系统中,各类电源、电网、需求侧资源与储能将存在更多协调互动,以灵活高效的方式共同推动电力系统优化运行,有力促进新能源消纳。

图14 电气化加速情景下2050年西北地区冬季典型周各类电源出力优化结果

图15 电气化加速情景下2050年西北地区冬季典型周需求响应与储能出力优化结果

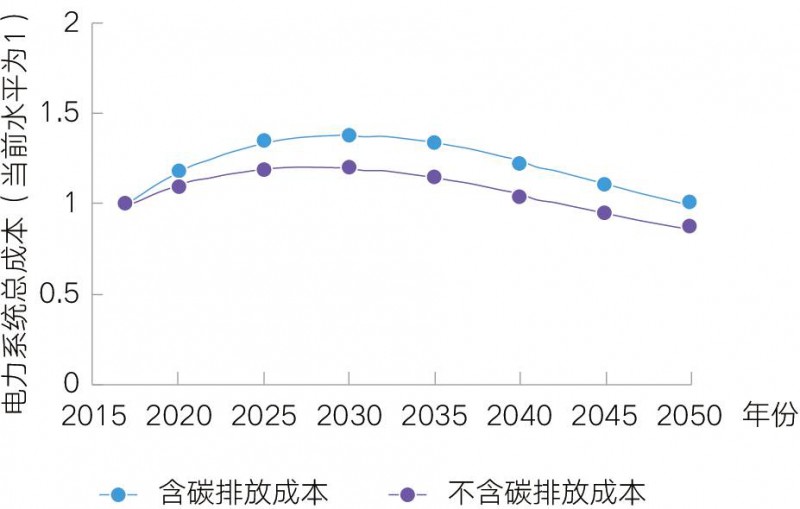

电力系统成本将呈现先升后降趋势

当前至2030年,需求增长与转型发展因素叠加,电力系统成本逐步上升。2030年至2050年,电力需求增长渐缓,新能源等技术趋于成熟,电力系统成本逐渐下降。远期电力供应低成本与低排放同步实现,人人享受经济优质清洁能源。

图16 电气化加速情景下电力系统成本走势示意图

电力行业碳排放强度大幅降低

随着清洁能源发电量占比逐渐提升,电力行业碳排放总量在2025年前后出现峰值,2050年单位电量碳排放强度将降至当前水平的20%以下。

图17 度电二氧化碳排放量

【本文由国网能源研究院全球能源互联网研究中心提供。该中心是国网能源研究院的综合性研究部门,研究领域涉及国内外能源电力发展、全球能源治理、一带一路能源电力联网、能源互联网等研究。】