中国储能网讯:据前瞻记者从2013年电机工程国际会议上发回的消息,预计到2013年年底,厦门岛内智能电网综合建设工程将完工。届时厦门电网将打造成“先行先试、坚强自愈、集成优化、兼容互动、清洁高效”智能城市电网,实现全岛供电可靠率99.993%,带动厦门供电质量、供电可靠性达到国内领先,并与国际先进水平接轨。

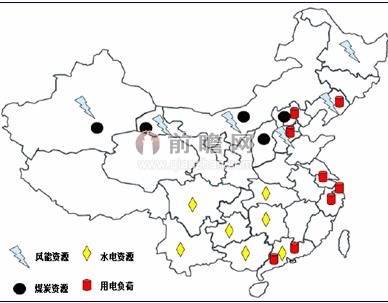

由下图不难发现,我国的电力资源分布相对集中在华北和西南地区,而用电负荷相对集中于东南沿海地区。我国用电负荷大的地区与西北、西南清洁能源集中地区距离较长的特点,使得我国应重点发展长距离、高容量、低损耗的输电骨干网络。

图表1:我国电力资源与用电负荷分布图

资料来源:前瞻产业研究院整理

与美国相比,我国的电力环境有很大的不同,我国能源与用电负荷分布的情况以及网售合并的垄断性电力市场决定了我国应侧重长距离输变电的发展,即在时点和力度上都优先发展输电网络,用户侧智能化短期内只需采集用户用电信息。

我国智能电网建设迎来“黄金时期”

前瞻《2013-2017年中国智能电网行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》中指出,我国在“十二五”期间将建成“三纵三横一环网”的特高压交流线,并建设11回特高压直流输电工程,投资高达3000亿元;“十三五”期间投资虽略有放缓,投资额度也达到2500亿元。

到2015年,国家电网大范围、远距离的输电能力将达到2.5亿千瓦,每年输送电量1.15万亿千瓦时,可支撑新增1.45亿千瓦的清洁能源发电消纳和送出,能够满足超过100万辆电动汽车的使用要求,电网的资源优化配置能力、经济运行效率、安全水平和智能化水平将得到全面提升。

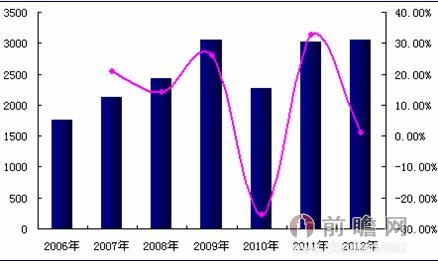

图表2:2006-2012年国网的电网建设投资规模增长情况(单位:亿元,%)

资料来源:前瞻产业研究院整理

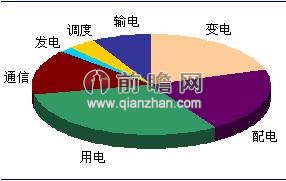

配电智能化是智能电网的投资重点。配电领域占智能化投资比重超过20%,仅次于用电环节未来的配电网发展重点方向包括节能、信息化、馈线储能、微网接入、电能质量综合管理等。从各环节来看,变电、配电和用电三个环节的智能化投入金额最多,“十二五”期间的年均投资分别约为70亿元、75亿元和110亿元,比2009-2010年间年均投入增长750%、170%和130%。

从投资比例来看,变电、配电和用电也是占比最大的环节,“十二五”期间预计占整个智能化投资的比例分别为21%、22%和33%。

图表3:“十二五”期间智能电网环节投资结构分布(单位:%)

前瞻对于智能电网的发展建议

我国智能电网的建设已进入第二阶段,前瞻产业研究院分析师朱倩分析认为,在大力建设特高压、数字化变电站的同时,智能调度将逐渐引入,用电信息采集和智能电表的需求也将有较快增长。对于未来智能电网的发展,前瞻现提出以下几点建议:

1、加快推进战略研究与规划

您可能感兴趣的研究:风电设备 光伏设备 脱硫设备 水力发电 不间断电源(UPS) 抽水蓄能电站建设 电能质量治理 热电联产 电力建设 电光源 中国输配电及控制设备 电力 电力自动化 农村电网改造 微电网 更多>>

建议我国政府加快推进中国智能电网发展战略研究与规划工作,由政府牵头,汇聚电网公司、发电集团、设备制造企业、信息通信行业、行业协会、科研机构等利益相关方的力量,制定出符合中国国情的智能电网发展战略与实施路线图,做好顶层设计,有效指导我国智能电网又好又快发展。

2、在立法层面构建智能电网发展框架

建议我国在能源法制定以及电力法修订过程中,考虑通过立法手段来确立中国智能电网的发展框架,明确相应工作体系和组织架构,为技术研发与示范应用提供资金保障,为企业参与智能电网投资提供财政补贴和税收优惠等激励政策,就标准体系制定、地方政府职责等重大问题做出明确部署,形成一份系统全面、重点突出、可操作性强的法律文件。

3、加快研究智能电网相关扶持政策和保障体系

建议国家相关部门加快智能电网激励政策的出台,调动各行业积极性,同时加大对智能电网相关管理部门的投入力度,加强相关能力建设,加强智能电网相关交流与合作,注重智能电网相关人才培养工作,形成各行业共同推进智能电网建设,具有充足管理能力和人才保障的可持续发展机制。

4、加强国家层面的技术标准体系建设

建议尽早明确国家层面智能电网标准体系的责任部门,由其牵头来协调国内各相关机构共同制定我国智能电网标准体系,指导相关各行业实现快速协调发展,促进我国智能电网行业尽快形成。同时应积极参与国际标准制订竞争,提高我国智能电网行业在国际市场竞争中的核心竞争力。