中国储能网讯:温室气体CO2被认为是导致气候变化的主要原因之一。CO2中C原子处于最高氧化态,将其转化为其他化学物质不可避免消耗能量,产生额外污染。因此,如何高效且环境友好的固定CO2是全球面临的重要挑战。传统的CO2固定方法需要连续的能量供给,这反而排放更多的CO2(基于化石燃料产能)。并且固定产物多为气、液体,对产物的传输也十分耗能。鉴于此,采用新能源储能器件将CO2转化为固体产物,是一个有前途的设计策略。这种电化学转化方式不仅减少了CO2的排放,还可将CO2作为可再生能源载体。

一般认为CO2作为能量载体基于非质子Li-CO2电池的放电反应:4 Li+ + 3 CO2 + 4 e- 2 Li2CO3 + C Eo = 2.80 V vs Li/Li+)。然而纵观多数文章,缺乏C产物形成的有力证据,该反应机理仍然存疑。此外,尽管Li2CO3的形成/分解已被证实,但是充电过程关于C的信息比较匮乏,因此Li-CO2电池的可逆性也有待商榷。在这种情况下,亟须全面认识CO2的还原和氧化过程的反应机理,这对CO2固定技术和Li-CO2电池的发展有重要意义。

【成果简介】

最近,日本产业技术综合研究所的易金研究员(共同通讯作者)和南京大学教授周豪慎在Cell Press的新杂志Joule发表题为“Li-CO2 Electrochemistry: A New Strategy for CO2 Fixation and Energy Storage”的文章,阐述关于电化学技术固定CO2新的反应途径。还原过程中,Li2CO3和C是主要产物;氧化过程中,Li2CO3能完全分解而C几乎不能分解。因此,典型非质子Li-CO2电池的本质应该是可再充电但不可逆。由于只发生Li2CO3的分解,C的丰度越来越高,这是一个高能量效率(73.3%)的CO2固定技术。此外,采用贵金属催化剂能将新发现的不可逆循环变成可逆循环,实现CO2的固定和储能的灵活应用。

【图文导读】

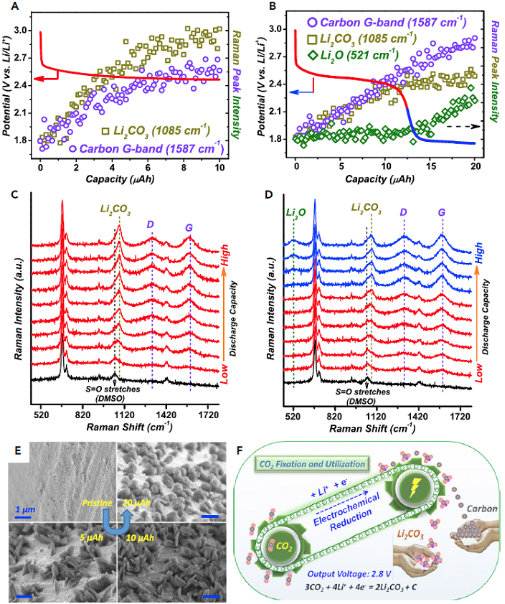

图1:CO2电化学还原过程的表征及示意图

(A-B 分别是Li-CO2电池在5 A下限容放电至10 Ah和20 Ah的放电曲线。Li-CO2电池组成为:金电极/CO2饱和的0.5 M LiClO4-DMSO电解液/锂片。深度放电发现在1.8 V出现一个新的放电平台。

(C-D 分别是放电至10 Ah和20 Ah的原位拉曼光谱。深度放电产物多了Li2O,放电反应为:4 Li+ + CO2 + 4 e- 2 Li2O + C Eo = 1.89 V vs Li/Li+)。

(E 不同放电深度下正极的SEM图。

(F 固定CO2的示意图。

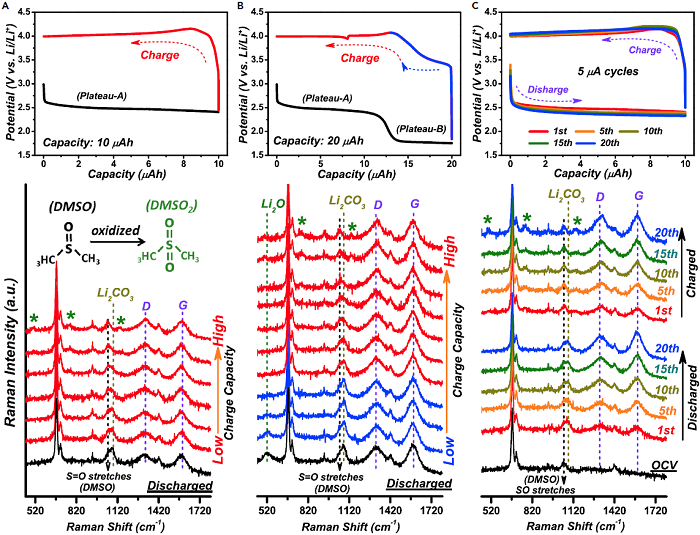

图2:可再充电/不可逆的Li-CO2电池在充电过程只有Li2CO3分解的原位拉曼光谱证据

(A-B 分别是放电至10 Ah和20 Ah后以5 A再充电的原位拉曼光谱。Li2CO3在4.0 V左右分解,Li2O在3.4 V左右分解,C几乎没有分解。

(C 固定容量为10 Ah,每次充放电结束后的原位拉曼光谱。可以看出,每次循环后C在慢慢积累。

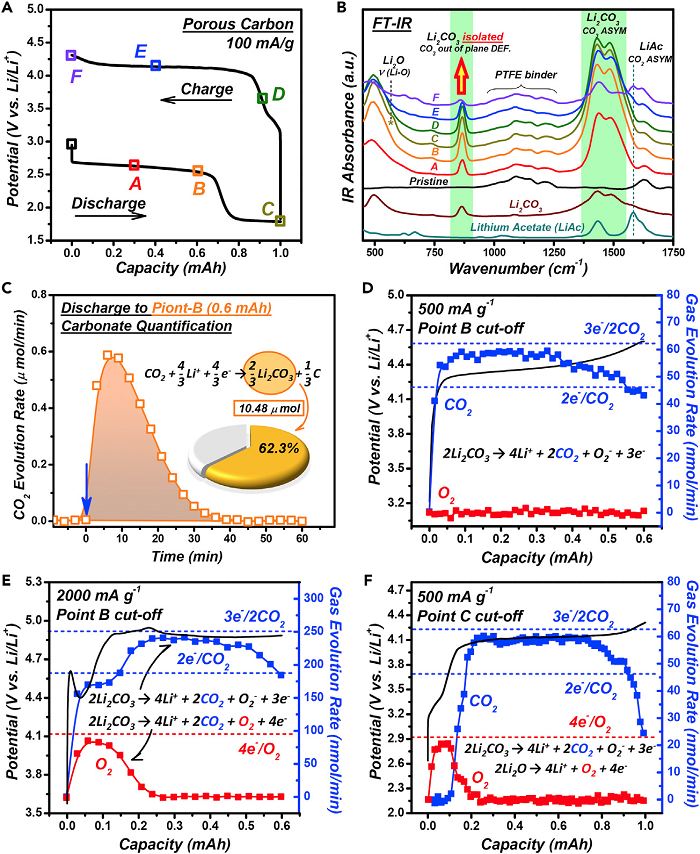

图3:采用多孔碳正极的充放电过程表征

(A Li-CO2电池在100 mA/g下限容放电至1.0 mAh并限压充电至4.5 V的恒流充放电曲线。

(B 在不同充放电状态下的非原位FTIR光谱。清楚显示不同状态下Li2CO3和Li2O的形成/分解。

(C 正极放电至0.6 mAh(B点)对应的碳酸盐量下CO2的生成速率。蓝色箭头表示注入H2SO4分解Li2CO3。饼图表示CO2产量及存在的Li2CO3的比例。

(D-F CO2和O2在充电过程生成速率的DEMS结果。D、E分别表示放电至B点后500、2000 mA/g的电流密度。F表示放电至C点后500 mA/g的电流密度。

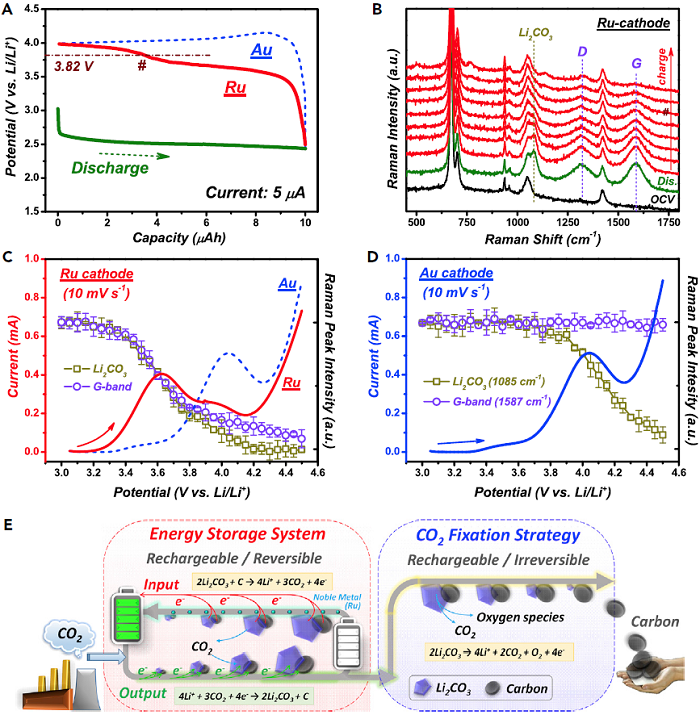

图4:采用钌基正极实现可再充电/可逆的Li-CO2电化学过程表征及示意图

(A 采用Ru基正极的Li-CO2电池的恒流充放电曲线。虚线为对照组:采用Au基正极的充电曲线。

(B Ru基正极在充电过程的原位拉曼光谱。碳的拉曼峰逐渐减弱。

(C-D 分别是恒流放电后Ru基和Au基正极在3.0-4.5 V电位窗口内10 mV/s下的线性电位扫描曲线。同时给出了Li2CO3和碳的G峰随容量变化的拉曼峰强。

(E 通过Li-CO2电化学技术实现储能系统(可逆过程)和CO2固定策略(不可逆过程)的示意图。

【小结】

该工作采用原位/非原位结合的光谱技术研究了非质子Li-CO2电池的电化学过程机理,阐述灵活可控的CO2固定和储能策略。

【团队介绍】

周豪慎:南京大学教授,国家“千人计划”特聘专家,长江学者、973首席科学家,兼日本国立产业技术综合研究所(AIST) 首席研究员,筑波大学 特聘教授。从事锂离子电池,钠离子电池,锂空气电池,锂硫电池,锂液流电池和固态电池的研究和开发。在Nature Materials; Nature Energy, Nature Commun.(5篇); Angew. Chem. Int. Ed.(13篇); Energy Environment Sci.(23篇); Adv. Mater.(16篇); Adv. Energy Mater.(13篇); JACS(5篇); Nano Letter;ACS Nano;Adv. Fun. Mater.等学术刊物上发表论文超400 篇,引超20000 次,H因子75。