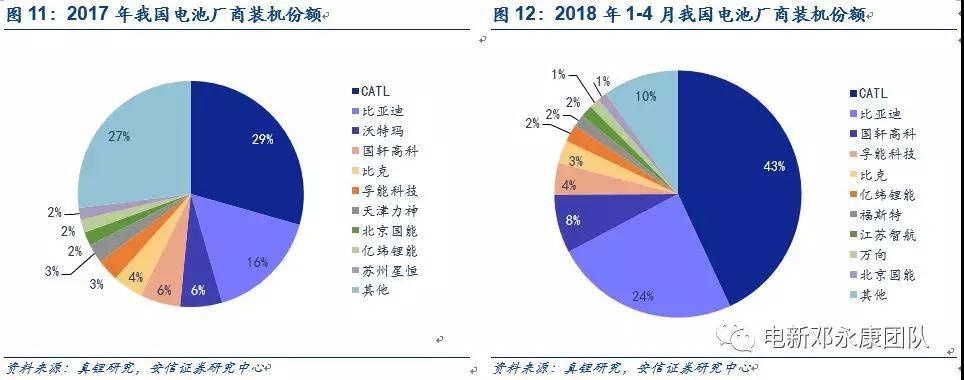

中国储能网讯:■动力电池出货量高速增长,占据国内市场半壁江山:宁德时代(CATL)87.01%的营收来自于动力电池系统,2017年出货量达11.84GWh,同比增长74%。真锂研究数据显示,2018年1-4月CATL装机份额达43.07%,较2017年全年的29.41%有大幅上升,领先第二名比亚迪(24.18%)接近20pcts,牢牢占据半壁江山。截至2017年底,公司拥有17.09GWh产能,预计2020年可达50GWh,约可满足70万辆车的生产。

■政策倒逼技术进步,盈利改善迎万亿市场:补贴退坡导致全产业链盈利能力探底,CATL作为电池龙头,对上游的议价能力更强、在下游的客户基础更广阔,抗压能力相对较强。2017年公司经营性现金流充裕,销售现金占营收比例高达94.38%(16年为77%),同时应收账款余额和比例在下降。公司17年毛利率下滑至35.25%,未来随着能量密度的提升,有望于2019年筑底回升。长期来看,新能源车将为动力电池市场带来万亿规模,以量补价下公司的利润增长空间依然很大。

■以技术为矛,高研发投入领先行业:动力电池技术路线不断更迭,对企业的研发实力提出高要求。2017年CATL的研发投入比例高达8.16%,领先同行业上市公司;研发技术人员占比23.28%,博士和硕士数量合计近千人,放眼A股市场处于前2%的水平。公司生产电芯具备高循环寿命,当前为云度配套的电池系统能量密度超过150wh/kg。根据募投项目,公司已在积极储备下一代电池技术,有望持续构筑技术优势。

■全球化布局,迈入国际一线梯队:CATL已经与宇通、上汽、北汽、吉利、东风等国内车企建立稳定合作关系,并在国际客户方面取得重大突破,接连拿下大众、戴姆勒、本田、日产雷诺订单,随着18年5月日本办事处的设立和未来欧洲工厂的建设,全球化布局在加速。2017年,CATL出货量已超越松下、LG位居全球第一,尽管国产厂商在技术上整体落后于日韩企业,但CATL技术路线与松下、LG重叠性不大,在掌握应用范围更广的方型电池技术的同时布局软包,技术差距不断缩小。凭借产能和市场优势,有望在全球一线梯队中占据重要一席。

■投资建议:我们预计公司2018-2020年的归母净利润分别为30.5/39.3/63.6亿元,对应EPS分别为1.41/1.81/2.93元。考虑到公司是动力锂电池行业龙头,给予2019年40倍估值,6个月内目标市值1572亿元,目标价72.40元。首次覆盖,给予“买入-A”评级。

■风险提示:动力电池价格下降超预期、行业竞争加剧、新能源车销量不及预期

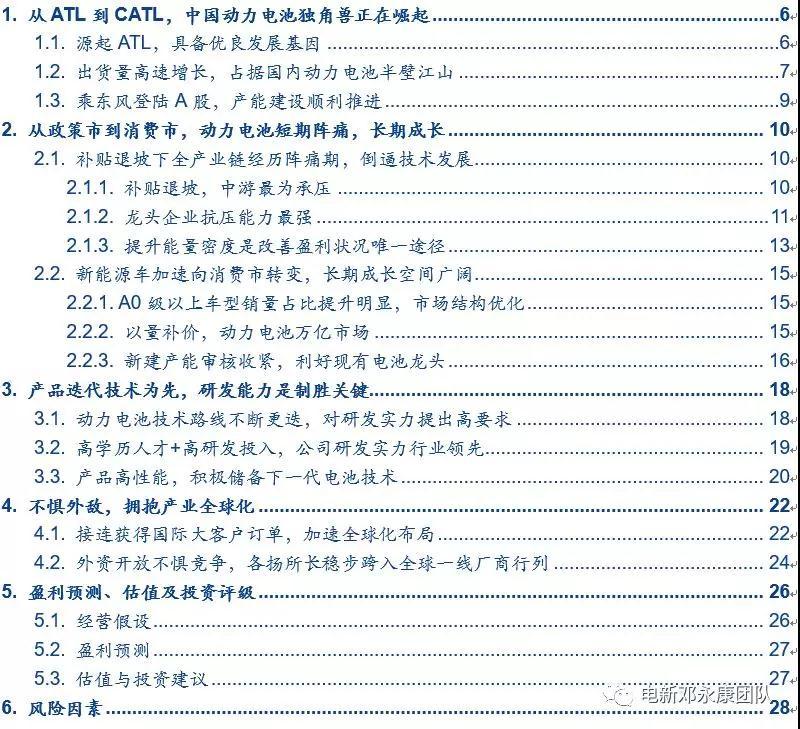

目录

1

从ATL到CATL,中国动力电池独角兽正在崛起

1.1. 源起ATL,具备优良发展基因

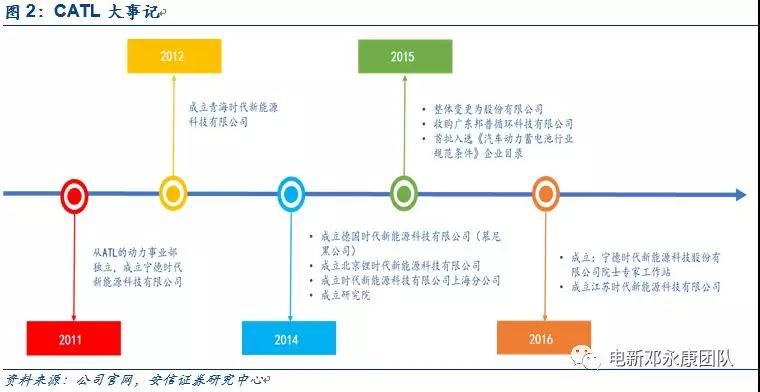

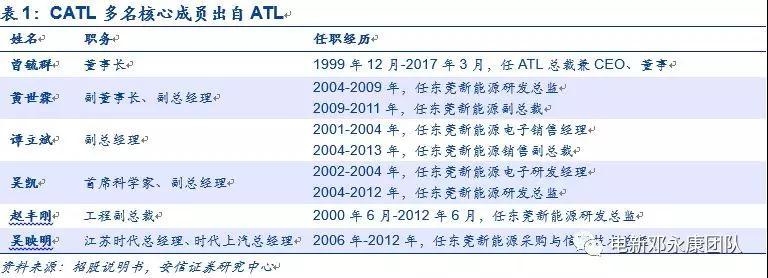

1999年,曾毓群等人联合创立新能源科技(ATL),主要从事消费类电池业务,成为国内最早开始生产聚合物电芯的企业之一。仅用时5年时间,ATL顺利进入苹果i-pod供应商,并于2007年成为i-phone四大电芯供应商之一。作为一家拥有日本基因的公司,ATL至此成功迈入到国际领先的消费类电池生产厂商行列。

CATL于2011年从ATL的事业部中独立出来,经过多次股权整合成为纯中资民营企业,专注于汽车动力电池系统及储能系统的研发、制造与销售。CATL的创始人即为曾毓群,在ATL和TDK任职多年,拥有多年电池开发的经验。此外,CATL的多名管理层及技术层核心人员也出自ATL。站在如此之高起点上,CATL在2015年即超越了两家韩系电池企业,进入全球前三位。

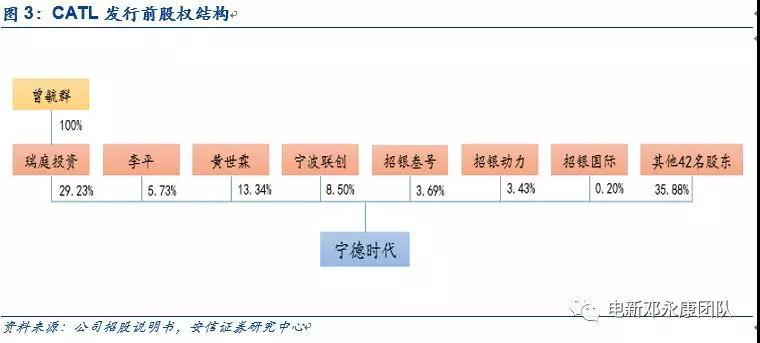

当前,CATL的控股股东为瑞庭投资,实际控制人为曾毓群和李平,分别持有公司29.23%和5.73%的股份(发行前)。除此之外,公司在2015年实施了员工持股计划,持股平台合计持股比例为9.9%(发行前)。

1.2. 出货量高速增长,占据国内动力电池半壁江山

动力电池系统业务是CATL主要的收入和利润来源。2017年,公司实现营业收入199.97亿元,同比增长34.4%,三年复合增长率为184.7%;实现归母净利润39.72亿元,同比增长31.44%,三年复合增长率319.0%。分业务上看,CATL的主营业务分为动力电池系统、储能系统、锂电池材料三类。2017年,动力电池系统实现营收166.57亿元,占比87.1%;储能系统营收0.16亿元,占比0.08%;锂电池材料营收24.71亿元,占比12.4%。

从毛利率上看,尽管动力电池系统在2017年经历了毛利率的下降,但依然大幅高于储能系统业务和锂电池材料业务,2017年毛利润占比达到89.77%。

动力电池出货量连续多年高速增长。2014-2017年,CATL销量分别达到0.25GWh、2.19GWh、6.8GWh和11.84GWh,连续多年实现翻倍增长。2018Q1,销量为2.2GWh,同比增长率高达205.56%。根据真锂研究的统计口径来看,2017年全年,CATL的装机份额为29.41%;到了2018年1-4月,CATL的装机份额提升至43.07%,领先第二名比亚迪接近20pcts。

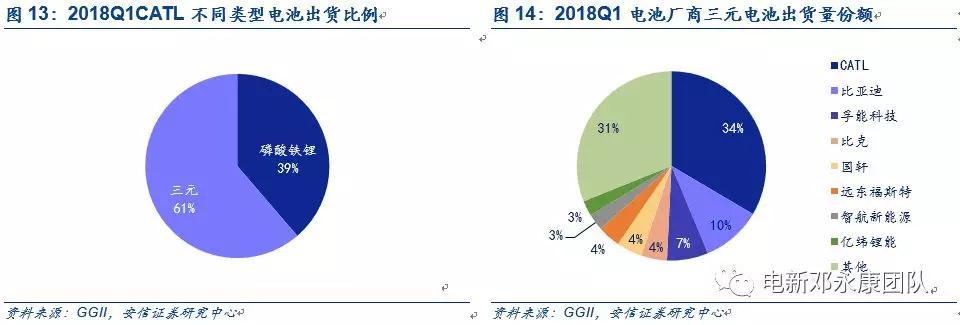

从结构上看,CATL截至2017年底拥有17GWh产能,其中三元9GWh、磷酸铁锂8GWh。从2018Q1的出货情况来看,GGII口径下,3.1GWh的出货量中,有1.9GWh为三元电池,占比61%;三元电池出货量在所有电池厂商中占比约34%。

1.3. 乘东风登陆A股,产能建设顺利推进

从2017年11月10日首次披露招股说明书、2018年3月12日更新招股说明书,到2018年4月4日过会,CATL仅用时24天,刷新国内最快过会记录。

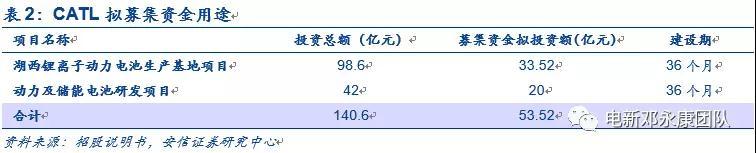

公司本次上市共募集资金53.52亿元,其中33.52亿元用于湖西锂离子动力电池生产基地项目;20亿元用于动力及储能电池研发项目。根据招股说明书,湖西项目预计将在2021年建成24条生产线,共计年产能24GWh动力电池产品。

根据《汽车产业中长期发展规划》,2020年我国新能源汽车产销预计达200万辆。不考虑国外品牌的情况下,若单车带电量提升至70kwh,那么对动力电池的需求将达到140GWh。尽管当前国内市场存在着严重的产能过剩,但都集中于低端产能。随着行业洗牌的加速,以及《汽车产业投资管理规定(征求意见稿)》新政下对于新建产能的限制,动力电池市场的集中度趋于提升,公司作为行业龙头,未来产能消化无忧。

2

从政策市到消费市,动力电池短期阵痛,长期成长

2.1. 补贴退坡下全产业链经历阵痛期,倒逼技术发展

2.1.1. 补贴退坡,中游最为承压

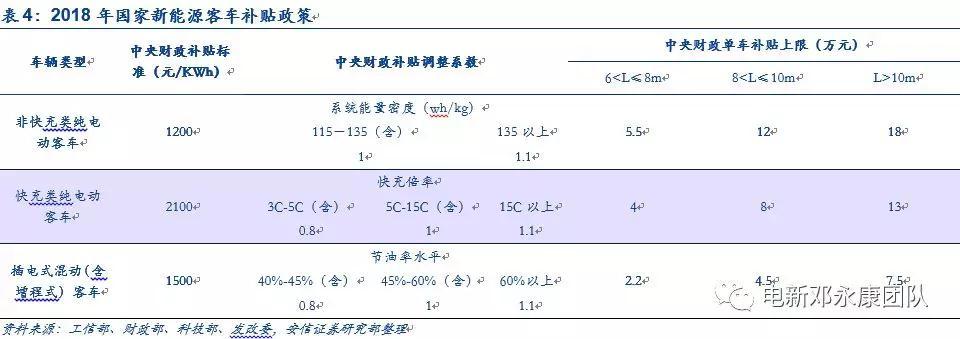

2017年,新能源车国家补贴首次退坡20%;在2018年2月颁布的补贴新政下,新能源车补贴标准继续提高,补贴金额出现较大幅度降低。其中,纯电动乘用车续航里程在100-150km区间内的补贴取消,高于400km的车型则补贴增加至5万/辆;客车单位电量补贴标准退坡30%-50%;专用车整体退坡35%-45%。

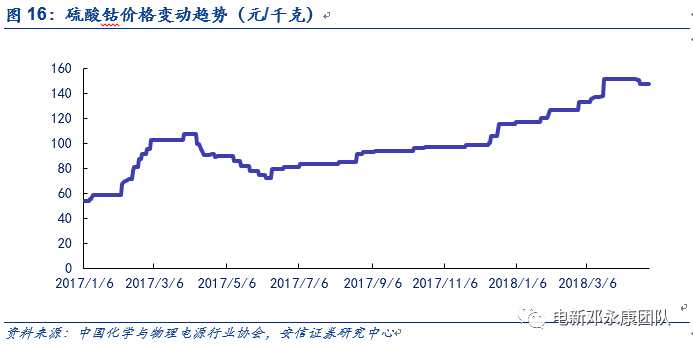

当前,新能源汽车产业还未完全向市场化过渡,补贴退坡带来的盈利压力难以向消费端传导,对于车企来说,向上游传导成本压力成为缓解政策阵痛的必然途径之一。而对于靠近资源品的上游来说,由于供给缺乏弹性,价格始终居高不下。根据电化学协会数据,硫酸钴单价在2017年初的54元/千克一路飙涨至2018年4月的150元/千克。尽管当前有所回落,但依然维持在145元/千克以上的高水平。因此对于中游的锂电池及电池材料厂商来说,上游资源品的高价和下游补贴压力的传导使其受到了不小的挤压。

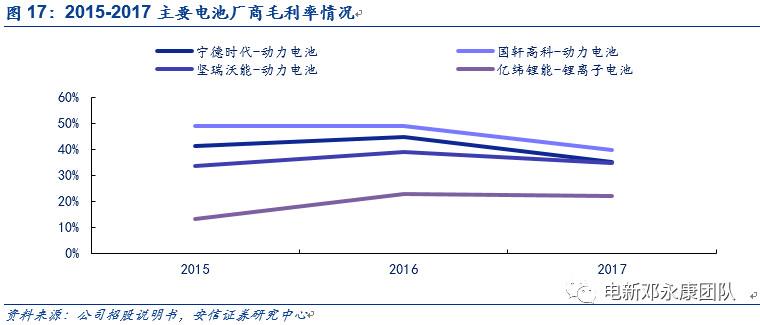

从主要电池厂商的毛利率情况来看,在2017年均出现了不同程度的下滑。其中,CATL2017年动力电池毛利率为35.25%,较2016年下降了接近10pcts。1)从售价端来看,2017年单价1.41元/wh,,较2016年下滑超过30%。电池端价格的快速下降也顺应了国家2020年1元/wh的规划目标。对于消费者而言,成本上相对于燃油车的优势是新能源车走向市场化的重要考虑因素。2)从成本端来看,CATL2017年的材料采购价格中,正负极材料分别上涨12.71%和8.5%,隔膜、电解液价格则分别下滑27.52%和22.77%。2016-2017年,单位直接材料价格下降幅度为9%,在材料成本占比高达80%的情况下难以缓冲价格的下跌,导致毛利率的下滑。

2.1.2. 龙头企业抗压能力最强

对于电池龙头企业来说,其优势主要体现在以下几点:1)对上游:电池行业集中度更高,龙头企业面对下游客户广泛、对材料的需求量大,具备更强的议价能力。尤其对于CATL而言,其最新装机市占率已经达到40%以上,上游企业为了进入其供应链在价格上不会有很大的商议空间,且对于账款的信用期限会更为宽松;2)对下游:车企直接面对消费者,尤其对于大型车企来说,出于品牌的维护,对于产品使用性能和安全性能会有更多的考量,在选择电池供应商时往往优先考虑龙头。此外,车企为了获得更高的补贴,也需要选择产品性能更佳的电池厂商。因此,龙头企业在价格下滑的同时能够以量补价持续获得净利润的正增长,同时在现金流方面所承受的压力也会更小。

比较同行业公司的盈利和现金流情况,2017年多家电池企业出现了净利润负增长,CATL的扣非归母净利润也出现了14.72%的下滑。但从现金流上看,CATL2017年全年的经营性现金流净额为23.41亿元,较2016年有小幅增加且较为充裕。其中,销售商品、提供劳务收到的现金占到营业收入的94.38%,较2016年增加17pcts,说明当年大部分的收入均转化成为现金流进入到企业中。相应的,CATL在2017年的应收账款余额也有所下降,占营业收入的比例从2016年的49.22%下降至34.70%。

2.1.3. 提升能量密度是改善盈利状况唯一途径

不管从拿补贴角度,还是降成本角度,提升电池系统能量密度都是产业链必然趋势。对于乘用车而言,能量密度不仅直接影响到补贴系数的大小,而且通过与续航里程的挂钩决定单车补贴金额;对于客车和专用车,补贴系数和储电量的大小也直接由电池能量密度所决定。

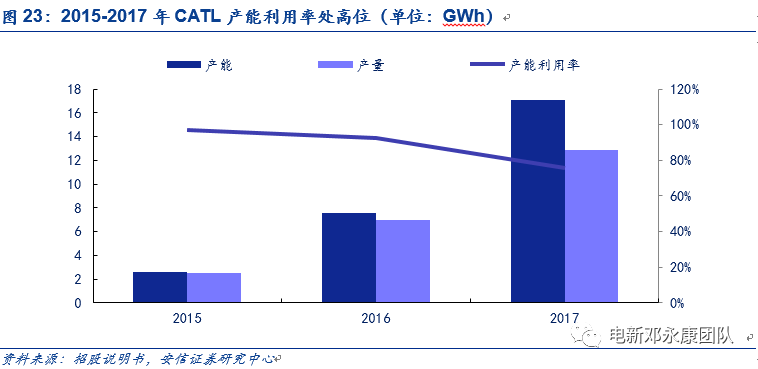

从成本的角度看,尤其对于龙头企业,规模效应已经不再明显,提升能量密度是降本唯一途径。2015-2017年,CATL的产能利用率分别为96.92%、92.37%、75.54%。2017年产能利用率较低的原因主要来自于当年产能的快速扩张,若按照全年平均产能计算,产能利用率超过100%。

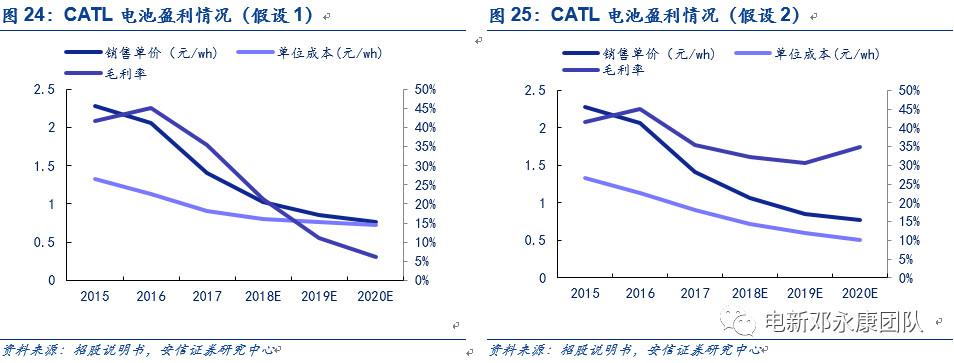

根据我们的测算,在能量密度不提升的情况下,若电池的销售单价在未来三年保持10%-20%之间的降幅,即使原材料成本能够每年下降5%-10%,CATL的毛利率将在2020年达到6.14%的低点;若能量密度逐年提升,那么CATL毛利率将有望在2019年筑底回升。

假设1:18-20年,能量密度不提升,原材料成本逐年下降10%/5%/5%;

假设2:18-20年,能量密度提升,原材料成本逐年下降10%/5%/5%。

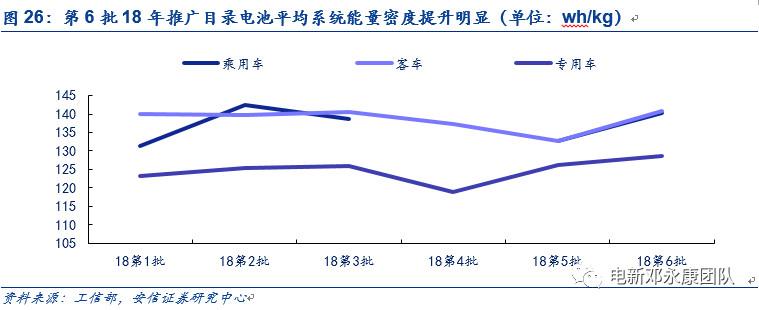

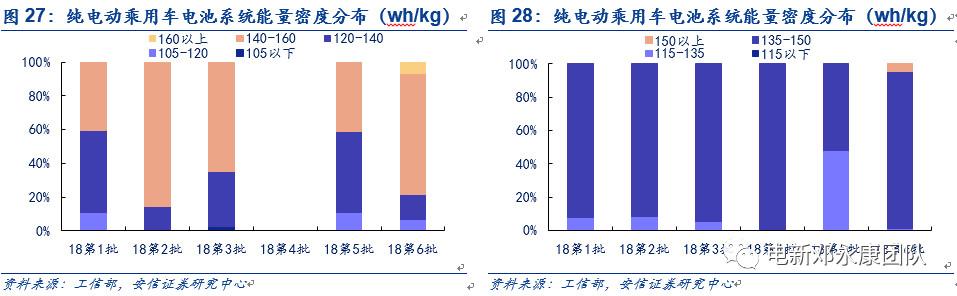

从当前的趋势看,动力电池能量密度提升的进程向好。从6月6日新发布的第6批推广目录看,乘用车、客车与专用车的平均系统能量密度提升明显,其中纯电动乘用车和客车分别首次出现了160wh/kg、150wh/kg以上的配套电池,体现了补贴新政倒逼下技术的重大突破。

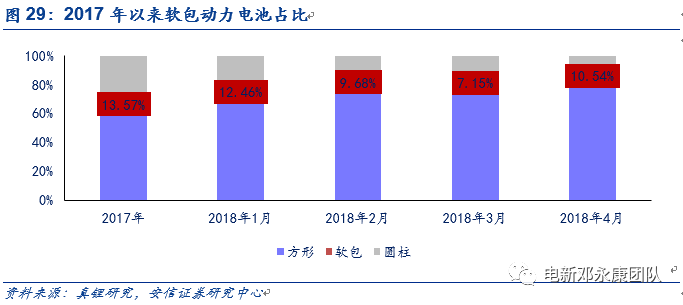

另一方面,锂电软包化和高镍化成为行业新趋势。正极材料厂商已经在NCM811领域取得突破,并在推广目录中出现了NCA电池的身影;软包电池受制于生产工艺和成本问题,当前占比10%左右。但是从性能上看,软包电池相比于圆柱、方型具备更高的安全性、更长的循环寿命,且轻重量下更有利于提升电池能量密度,已经成为电池厂商的重点研发对象,预计未来存在较大的提升空间。

2.2. 新能源车加速向消费市转变,长期成长空间广阔

2.2.1. A0级以上车型销量占比提升明显,市场结构优化

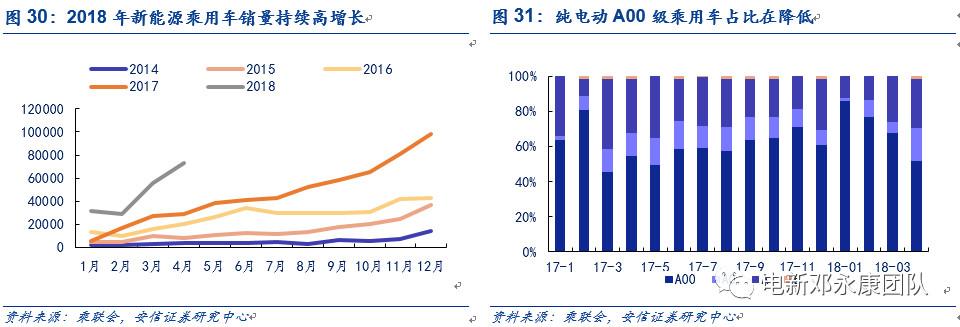

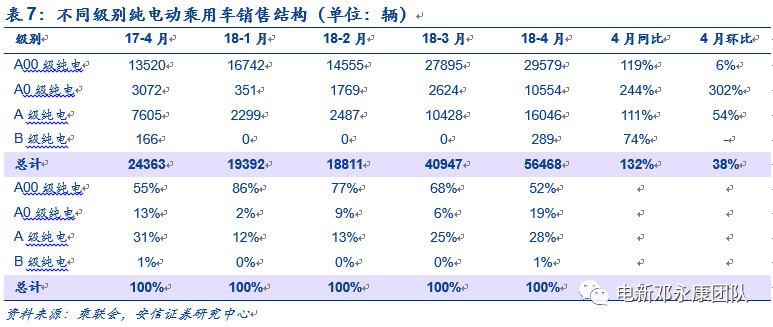

新能源汽车在成长初期,由于技术的不成熟和基础设施的不完善,需要政府通过补贴等优惠政策去推动。因此,该产业的政策驱动性更强。当前,随着国家补贴政策的大幅退坡,已经倒逼全产业链共同推动技术进步,提升新能源车的核心竞争力。此外从消费端来看,消费者对于新能源车的接受度也在逐年增加。根据乘联会销量数据显示,4月份纯电动乘用车销量结构发生明显变化,A00级车占比由3月份的68%大幅下降至52%;A0级车则首次突破1万辆销量大关,占比升至19%;A级车占比由年初的12%稳步增长至28%。

可见,消费者为了获取牌照等优惠政策而去购买价格更加低廉的A00级车现象有所抑制,转而开始更多的去从使用性能角度去考量新能源车。这表明,产业正在从政策市向消费市转变。

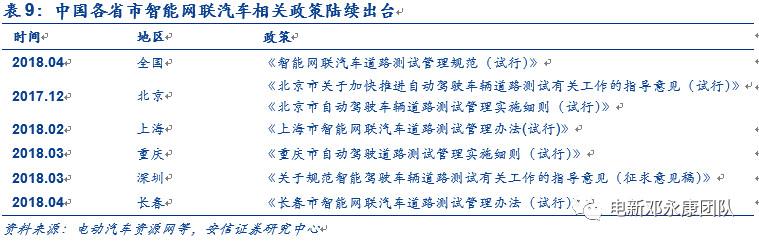

2.2.2. 以量补价,动力电池万亿市场

当新能源乘用车的消费品属性愈加明显,当前渗透率仅为2.31%,对于传统燃油车的替代将带来广阔空间。看未来2-3年,高性价比新能源车型的不断出现或将成为行业催化剂,通过爆款的示范效应增强消费者对于新能源车的认知与接受度;看未来5-10年,汽车自动化趋势将有望与电动化形成紧密结合,共同推动新能源车向更加智能化的方向发展,形成传统燃油车无可比拟的优势。

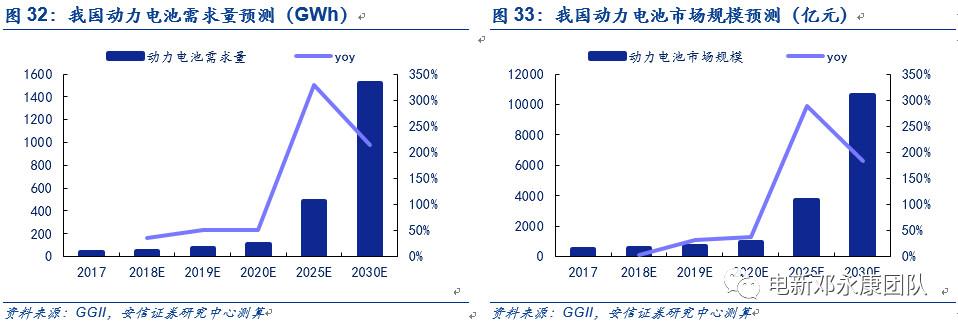

根据我们的预测,2020年新能源乘用车产销将达到160万辆,对动力电池的需求量约为67GWh,此外客车和专用车将合计贡献接近130GWh的需求量。按照1元/wh的单价,市场规模在1300亿元。2030年,若按照国家规划新能源车的销量占比达到40%,预计新能源乘用车当年销量将达到1600万辆,对应近1300GWh动力电池需求。考虑客车和专用车的情况下,总需求量预计为1500GWh,折算成市场规模超过万亿。

2.2.3. 新建产能审核收紧,利好现有电池龙头

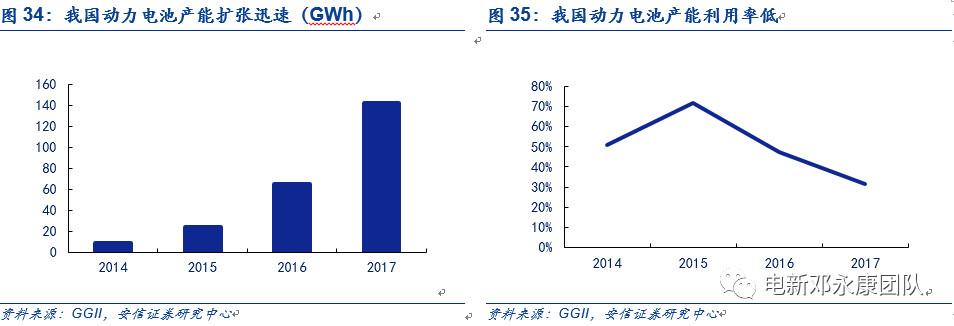

过去三年时间,我国动力电池产业经历了产能的迅猛扩张,2017年全行业汽车用动力电池产能达到142GWh,接近2015年产能的7倍。而这其中存在着大量的低端无效产能,使得行业进入到结构性产能过剩的阶段中。

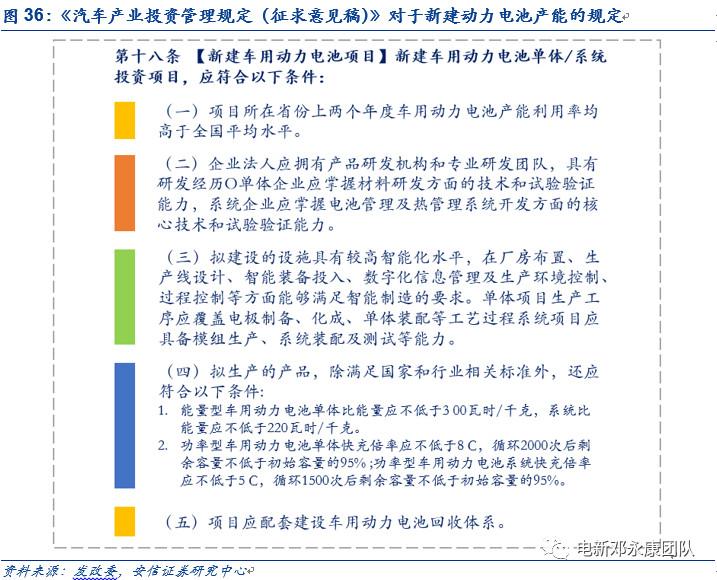

2018年5月24日,发改委发布《汽车产业投资管理规定(征求意见稿)》,对新建动力电池产能提出较高要求:1)能量型车用动力电池单体比能量应不低于300wh/kg,系统比能量应不低于220wh/kg;2)功率型车用动力电池单体快充倍率应不低于8C,循环2000次后剩余容量不低于初始容量的95% ; 功率型车用动力电池系统快充倍率应不低于5C循环1500次后剩余容量不低于初始容量的95%。这一规定无形中提高了动力电池行业的进入门槛,并且对于行业中现有的拥有优质产能的动力电池龙头企业来说,将有望进一步巩固优势,加速产业的出清整合。

3

产品迭代技术为先,研发能力是制胜关键

3.1. 动力电池技术路线不断更迭,对研发实力提出高要求

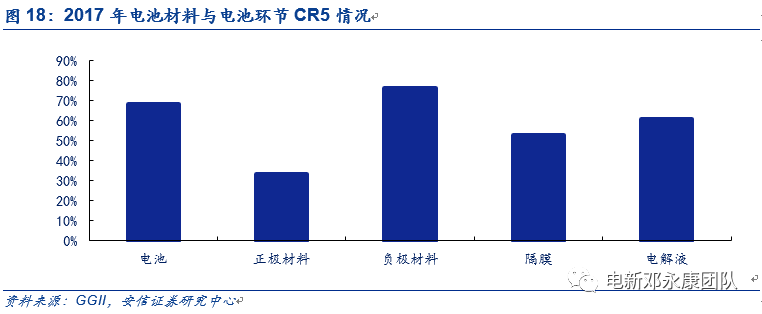

动力电池从最开始的铅酸电池,到镍氢电池,再到现在主流的锂离子电池,中间经历了多次技术路线的更迭。锂离子电池中,又存在着磷酸铁锂与三元电池之争。磷酸铁锂一度被认为是动力电池的终极路线,但随着国家补贴政策下对能量密度的重视,以及2020年300wh/kg规划下磷酸铁锂的天花板凸显,三元电池的替代进程在加速。过去,以磷酸铁锂电池起家的电池厂商纷纷转型三元,而由于研发实力不足而难以突破三元技术瓶颈的企业则逐步被市场淘汰。从市场竞争格局的变化中可以看到,2017-2018年,TOP20厂商中,沃特玛、中航锂电等以磷酸铁锂产能为主的厂商经历了大幅的装机量下滑。

当前,在高能量密度趋势下,三元电池正处在低镍向高镍的转化期。理论上来说,NCM622的能量密度最高可以达到230wh/kg,距离300wh/kg仍有不小的差距,因此NCM811以及NCA的发展是当前材料企业以及电池厂商研发的重中之重。然而,高镍三元电池的量产对于车间的生产环境、自动化水平、配套负极/电解液材料等都提出高要求,由小型圆柱型电池转化为方型和软包电池也面临一定的挑战,这些都是未来几年不同电池厂拉开差距的分水岭。

从更长远的时间段看,三元电池远未到达终点。固态电池、锂硫电池、燃料电池等的研发已经提上日程。若技术路线发生重大改变,行业格局有可能再次经历洗牌。因此,对于电池企业来说,时刻保持对研发投入的重视、储备前端技术极为重要

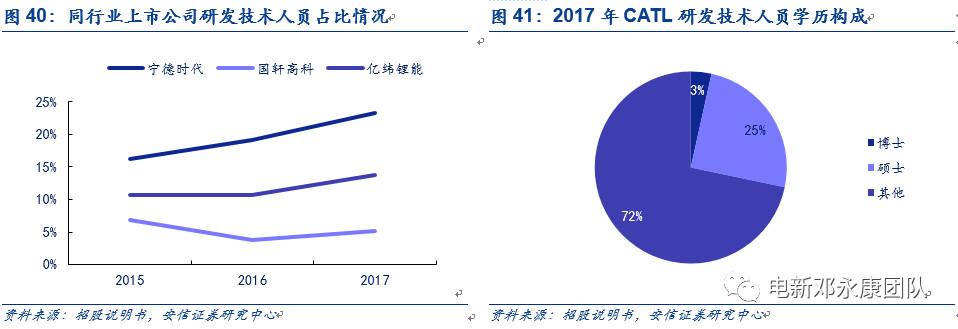

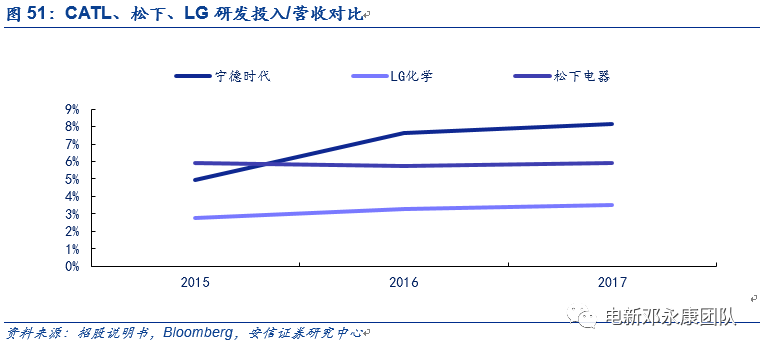

CATL拥有高比例的高学历研发人才,始终保持高于行业的研发投入。2014-2017年,公司研发投入金额从0.53亿元提升至16.32亿元,在17年营业收入中占比8.16%。放眼国内电池厂商,CATL具有绝对的高研发投入比例。

从人才团队建设上看,2017年CATL拥有的研发技术人员高达3425人,占到员工总数的23.28%。纵观整个A股市场,技术人员占比达到20%的企业仅有61家,在所有披露企业中占比2.1%。在CATL的3425名研发技术人员中,博士和硕士分别有119和850人,合计占研发人员的比重接近30%,远超国内其他锂电同行,甚至是日韩的锂电巨头松下、三星、LG。坚实的人才储备,是一家公司软实力的重要体现。

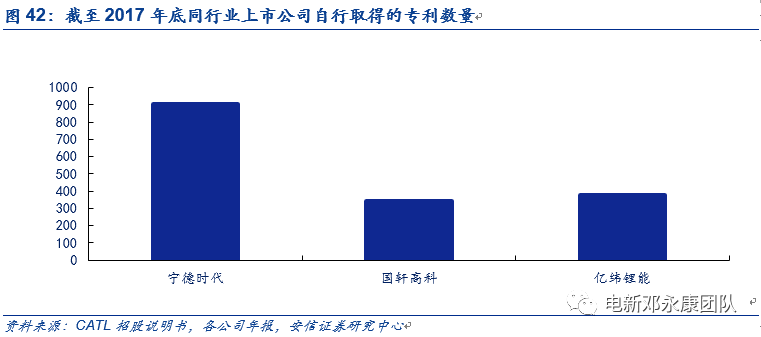

拥有专利数量近千个,研发投入转化率高。截至2017年底,CATL共拥有907项境内专利及17项境外专利,正在申请的专利总数达1440项。在这924项专利中,仅有21项专利为受让所得,超过900项专利由公司自行申请所得。这一数量是远超过行业平均水平的,体现了公司研发的高转化率。

3.3. 产品高性能,积极储备下一代电池技术

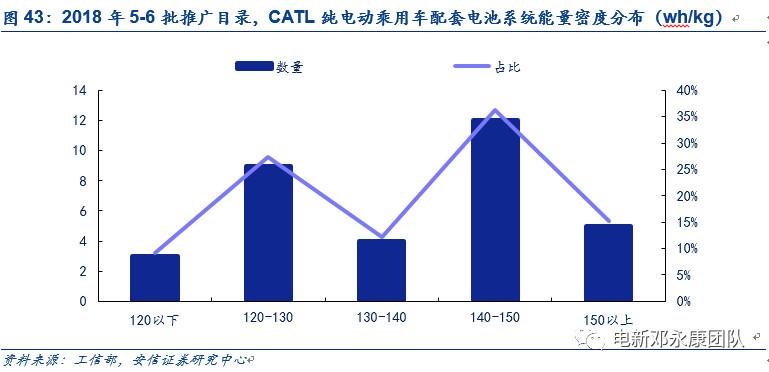

在动力电池对于磷酸铁锂和三元电池之间仍存在技术路线分歧之时,CATL较早的布局了三元电池,占据了一定的先发优势。根据GGII数据,2018Q1,公司三元电池的出货量为1.9GWh,大幅领先于第二名比亚迪的0.58GWh。从2018年第5批、第6批推广目录来看,CATL所配套的纯电动乘用车型平均电池系统能量密度为分别为135wh/kg、143wh/kg,高于平均的133wh/kg、140wh/kg。其中,CATL为云度新能源、北汽新能源EU系列、奇瑞eQ1所配套的电池均达到了150wh/kg以上。

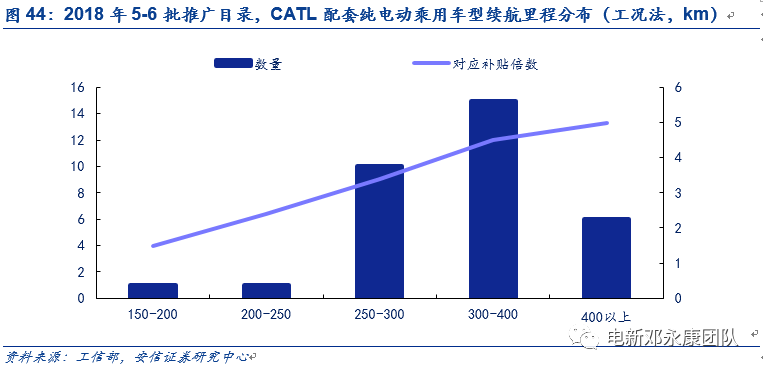

从其配套的车型续航里程看,第5、6批推广目录中,CATL配套的纯电动乘用车,在工况法下的平均续航里程分别为328km、375km,远高于平均的278km、329km。其中北汽EU5车型续航里程达到460km。

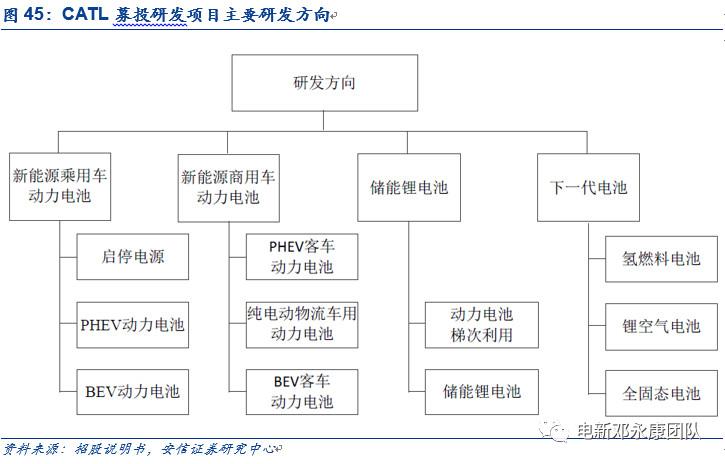

本次IPO,公司募资20亿元用于建设动力及储能电池研发项目,该项目主要围绕新能源乘用车用动力电池、新能源商用车用动力电池、储能锂电池和下一代电池等四大研发方向,具体研发内容包括:高镍三元材料、硅碳负极材料、阻燃添加剂等新材料、电池管理系统、智能制造工艺、电池轻量化技术、生产工艺优化设计、电池回收再利用开发、电池结构研发、下一代电池关键材料开发等。

4

不惧外敌,拥抱产业全球化

4.1. 接连获得国际大客户订单,加速全球化布局

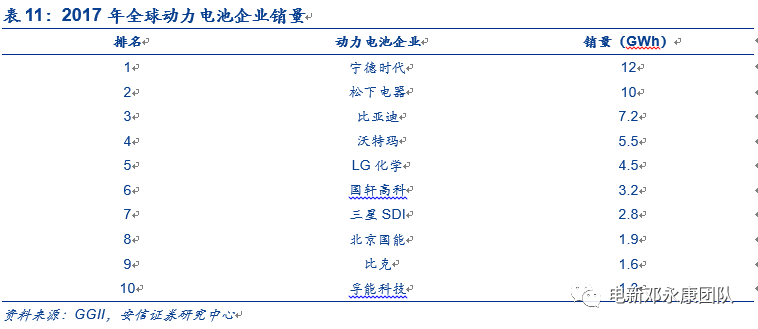

从国内的竞争格局来看,CATL的优势已经比较明显,与第二名比亚迪的市场份额差距拉开至20%。从全球角度看,CATL的竞争对手将是松下、LG、三星等老牌日韩电池企业。根据2017年的出货量数据,宁德时代以12GWh的销量位居全球第一,松下、比亚迪、沃特玛和LG则分列2-5位。

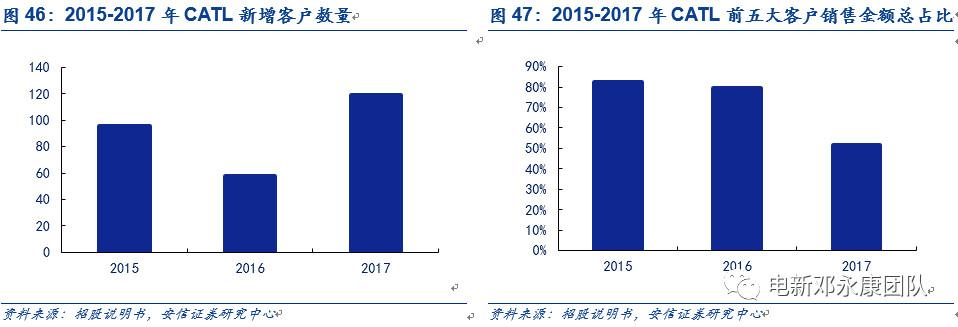

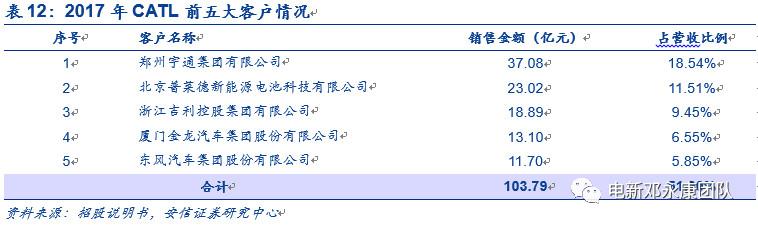

CATL在2017年的高销量主要归功于境内地区的高需求量。根据招股说明书数据显示,2017年CATL境内地区销售收入金额占比达到98.42%,境外地区占比为1.58%。凭借着产品的高质量,CATL当前已经进入到宇通、上汽、北汽、吉利、中车、东风、长安、蔚来等国内多家车企的供应链中,配套的车型包括上汽荣威ERX5、吉利帝豪EV、奇瑞EQ系列、北汽EU260等热销车型。根据招股说明书披露,2015年-2017年,CATL新增客户数量达到273家,客户基础不断扩大,前五大客户贡献的销售金额占比在下降。

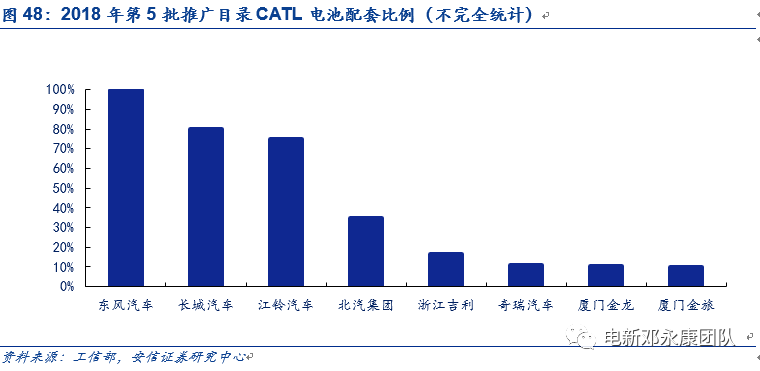

此外,根据2018年第5批推广目录的统计数据显示,在已披露电池厂商的车型中,CATL为东风汽车的配套比例为100%,为北汽、吉利、奇瑞等主流乘用车企的配套比例分别在35%、17%、11%左右。

今年4月,随着发改委宣布于2018年取消专用车、新能源汽车外资股比限制,新能源汽车产业正在加速迈入全球化大周期。当前,ABB等国际传统车企纷纷启动电动汽车规划,在既有品牌的影响力下,有望迅速加入战局,分得新能源车产业的一杯羹。因此,对于动力电池厂商来说,进入国际大客户的供应体系,是决定其在全球动力电池市场地位的关键一步。从CATL境外地区的营收变化来看,尽管当前占比尚小,但增加趋势明显。2016和2017年,境外地区的营收分别同比增长158%和30%,占比由2014年的0.6%提升至1.58%。

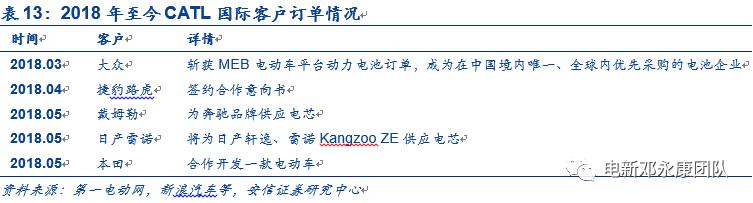

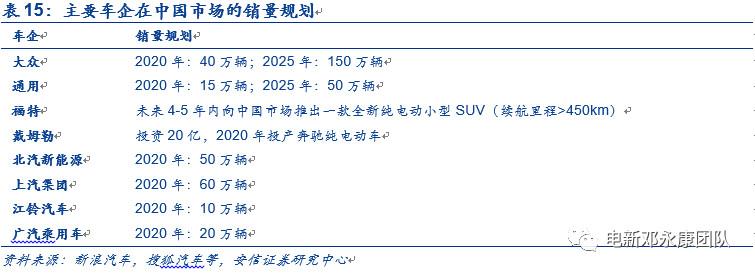

CATL早在2014年就已进入到宝马供应链中,合作了包括华晨宝马之诺1E、60H等多款车型。2017年,CATL先后拿到法国标志雪铁龙集团、大众、雷诺、韩国现代等企业订单,全球化布局逐步展开。2018年,CATL又接连斩获大众、戴姆勒、本田、日产等老牌知名车企的订单,并与捷豹路虎签约合作意向书。其中,在大众集团MEB电动车项目平台的竞标中,与CATL一同参与竞标的有LG、松下、三星、力神等动力电池企业。CATL最终能够脱颖而出,成为大众集团在中国境内唯一、全球内优先采购的电池企业,也体现了其产品的高性能。根据大众的规划,2020年计划在中国市场生产40万辆新能源汽车,2025年提升至150万辆,按照单车45kwh和60kwh的带电量测算,2020年/2025年产生的动力电池需求量为18GWh/90GWh。

除此之外,宁德时代已经计划在欧洲选址建厂,并先后在美国和日本设立了销售办事处,海外业务预计将成为支撑公司出货量及利润增长的一大助力。

4.2. 外资开放不惧竞争,各扬所长稳步跨入全球一线厂商行列

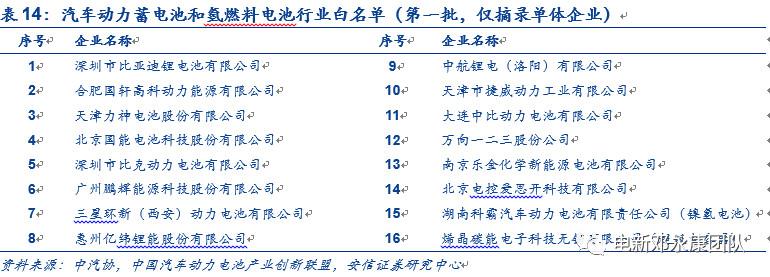

2018年5月,中汽协与中国汽车动力电池产业创新联盟联合公示汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单(第一批),三星环新(西安动力电池有限公司)、南京乐金化学新能源电池有限公司、北京电控爱思开科技有限公司三家韩国企业入选。尽管这个白名单并不与推荐目录挂钩,但已经显示出监管层对外资电池企业态度的趋缓。事实上,在第307批生产目录中,东风悦达起亚K5、东风雷诺两款车型已经搭载了南京乐金化学(LG化学)提供的电池。

外资电池企业的进入势必会加剧国内动力电池市场的竞争。正如CATL走出国门,外资电池企业进军中国市场是新能源汽车产业全球化下的必然趋势,分歧只是在于时点问题。未来,动力电池行业仍将经历洗牌,小企业会加速淘汰,最终呈现出少数几家企业垄断市场的局面。我们认为,对于CATL而言,其在国内的龙头地位不会变,在与LG、松下等日韩企业的竞争下将各扬所长,共同分割全球市场的大蛋糕:

(1) 技术差距在缩小,CATL主打方型,储备软包:CATL的研发投入连续多年高于松下、LG等日韩企业,人才储备丰富,接连而至的国际订单也显示出公司在产品性能上与日韩企业的差距已经不大。从技术路线上看,CATL、松下、LG三家电池企业是有所不同的。其中松下主打圆柱型电池,LG主打软包电池,而CATL主打方型电池。当前,方型电池的能量密度与循环次数较高,且技术相对成熟,在车企中的应用范围更广。长期来看软包电池的渗透率将逐渐提高,LG在这方面的技术储备更成熟。对于CATL而言,其2018年已经开始布局软包电池,加之ATL在消费类软包电池方面的经验丰富,相信未来的产品研发过程将快于行业。

(2) 产能优势领先,主流市场供应有保障:根据CATL的产能建设规划,2020年其预计将形成50GWh的动力电池产能,加上时代上汽合资公司规划中的36GWh,合计产能规划在86GWh,领先于LG、松下等国外电池厂商。对于主流的车企而言,对于供应商的选择一般会在2-3个,而不会是单一供应商,CATL因为外资企业的引入而被挤掉的风险不大。况且在日韩企业产能难以满足所有主流车企供应的情况下,多家电池厂商联合供应的局面更有可能出现。

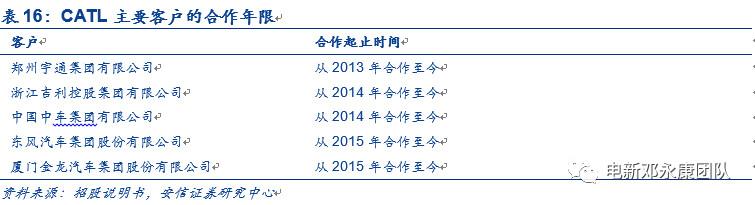

(3)存在缓冲期,客户关系稳固:一般来说,车企与电池厂商合作开发一款车型需要2-3年的时间,当前动力电池白名单的出现仅是政策放开的初始信号,未来外资企业要想大规模进入到国内车型中尚需一定时日,对于国内电池厂商来说存在一定的缓冲期。CATL多年来坚持大规模的研发投入,对于高镍软包电池、固态电池、燃料电池等均有相应的研发储备,在客户端的认可度是比较高的。就客户基础而言,CATL与多家国内厂商,如宇通、吉利、中车等的合作关系长达4-5年,已经存在一定的粘性。对于国际车企,要想尽快打入中国市场,绑定中国动力电池产业链是最优选择,因此,对于CATL而言,享受全球化带来的蛋糕份额的变大带来的利好,要更重于行业竞争的加剧。

5

盈利预测、估值与投资评级

5.1. 经营假设

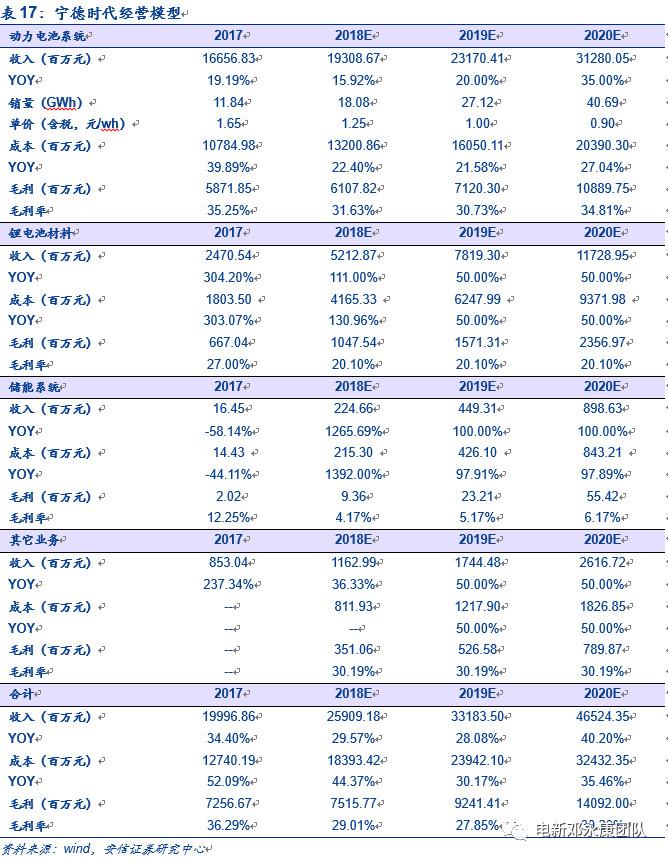

1、假设1:根据真锂研究的统计,2017年国内锂电池的装机量33.55Gwh,2018/2019/2020年预期国内锂电池装机同比增长35%/40%/40%,CATL的市占率分别为40%/43%/46%。

2、假设2:CATL的锂电池系统售价参考当前行业均价和公司2017年的销售均价,预计2018/2019/2020分别为1.25/1.0/0.9元/wh(含税)。

3、假设3:CATL的锂电池系统的成本参考公司2017年的成本,同时结合2018/2019/2020按照系统能量密度160/190/220wh/kg进步,材料成本分别下降-10%/-5%/-5%,良品率逐年提高,产能利用率逐步提高,最终系统成本分别为0.85/0.69/0.59元/wh(含税)

4、假设4:锂电池材料延续2018Q1的同比高增长,2018/2019/2020年同比分别增长111.00%/50%/50%,毛利率分别为20.10%/20.10%/20.10%

5、假设5:储能项目当前处于发展初期,基数低,延续2018Q1的同比高增长,2018/2019/2020年同比分别增长1265.69%/100%/100%,毛利率分别为4.17%/5.17%/6.17%。

6、假设6:其他业务2018/2019/2020年同比分别增长36.33%/50%/50%,毛利率分别为30.19%/30.19%/30.19%。

综上假设,我们对CATL建立如下经营模型:

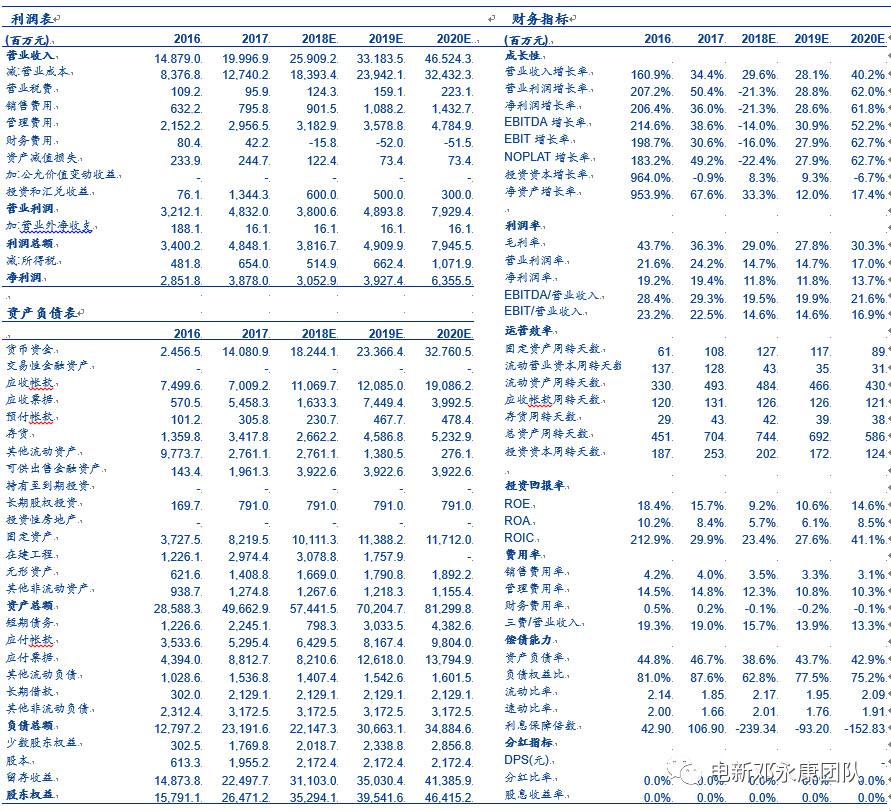

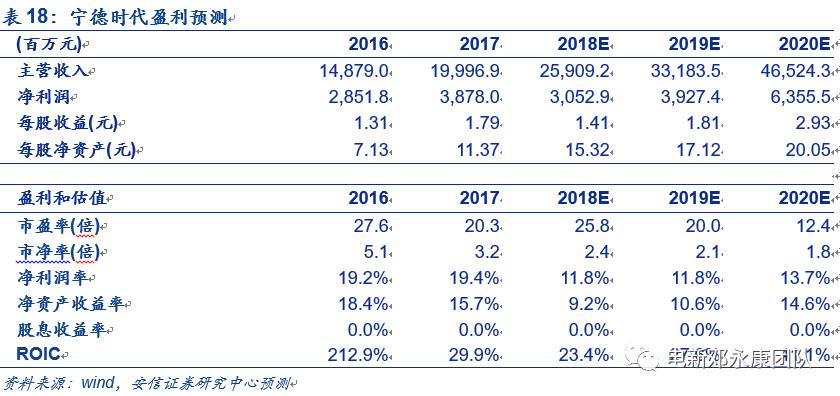

5.2. 盈利预测

基于以上经营假设,通过模型测算得出宁德时代2018-2020年营收分别为259.1/331.8/465.2亿元,增速为30%/28%/40%;归母净利润为30.5/39.3/63.6亿元,对应EPS分别为1.41/1.81/2.93元。当前股价对应18/19/20年估值为26/20/12x。

5.3. 估值与投资建议

估值方面,选取同样以动力锂电池作为主营业务的国轩高科和亿纬锂能作为参考标的。考虑到宁德时代在国内电池市场的超一线地位,突出的研发优势,以及其在全球市场中更加纵深的布局,给予一定的估值溢价,即2019年40倍的参考估值。

投资建议:新能源车是一个长期成长的行业,预计18-20年的复合增速在30-40%区间,动力锂电池行业的复合增速预计40%左右。考虑到公司作为动力锂电池行业的龙头,给予一定的估值溢价,2019年给予40倍的参考估值,6个月内目标市值1572亿,对应目标价72.40元。首次覆盖,给予“买入-A”评级。

6

风险因素

1、动力电池价格下降超预期:如果补贴政策未来继续加速退出提升降价压力,或是动力电池售价下降速度高于成本下降速度,可能会导致企业盈利能力受到影响;

2、行业竞争加剧:外资电池企业发展时间更长,具有一定的品牌影响力和技术成熟度,若在国内的市场拓展超预期,可能会对企业的市场份额产生影响;

3、新能源车销量不及预期:新能源车是动力电池需求的主要拉动力,若产销量不及预期,可能会对量或价产生影响。

财务预测表