近年来,“大数据”的概念在各行各业都非常火爆。对于智能网联汽车而言,数据不仅是重要核心资产,同时也是推进智能网联汽车发展的重要的支点。

然而,面对海量的生产数据、用户数据、出行数据、技术参数数据……怎么采集?如何挖掘?怎么分析?如何合理应用?在今天上午举办的世界智能网联汽车大会“院士大讲堂:AI 与汽车”上,中国工程院院士、车辆电动化专家孙逢春就这一话题发表了主题演讲。

车联网数据可以为“汽车四化”实现加速

在孙逢春看来,中国在新能源汽车方面取得了举世瞩目的成就,四大标志性的成就分别是:第一,中国的整车规模在全球第一,占比50%以上;第二,动力电池规模全球第一,占比60%以上;第三,充电电池全球最完善;第四,世界首创建立了中央政府、地方政府和企业三级的新能源汽车大数据监管体系。

其中,孙逢春认为,大数据监管体系的建立尤为重要。“国家的各个部委国家的大数据战略已经形成——所谓的大数据主要是大数据要去挖掘、要去运用、要去融合产生大数据的产出效果。”

“新能源汽车和大数据通过车联网的融合已经是大势所趋。”孙逢春表示,通过车联网会产生巨大的数据量:内部数据包括汽车本身的数据,设计数据、研发数据、实验数据、生产数据、销售数据,以及售后使用数据,外围数据包括消费习惯、环境、道路、地理位置等。

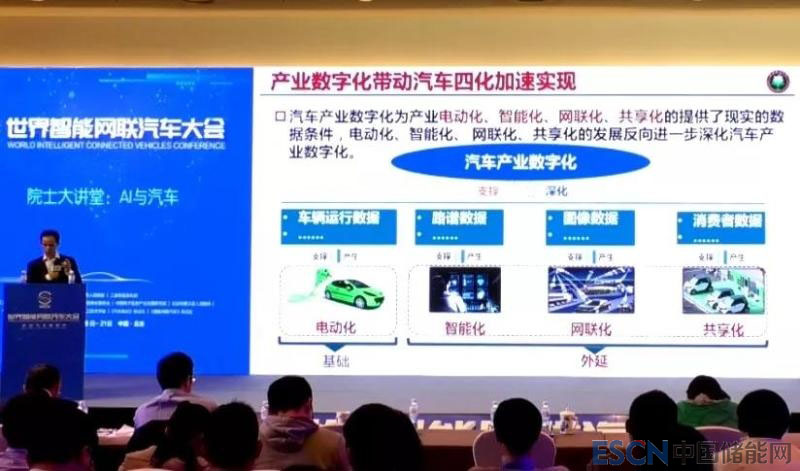

孙逢春说:信息产业的数字化和产业的电动化、智能化、网联化、共享化提供了现实的条件,电动化、智能化、网联化、共享化的发展反向进一步深化汽车产业数字化。

从产业模式的变革带动了汽车产业生态圈扩大,随着汽车产业四化带动的汽车商业模式深入变化,汽车产业生态圈迅速扩张,越来越多的新体系、新领域参与进来。孙逢春相信,只要充分地使用好数据,车联网能够为政府进行服务,也可以为企业和用户进行全方位地服务。

车联网数据平台的六个核心技术难题

孙逢春认为,尽管车联网是一座宝贵的“数据矿藏”,但要想挖掘并使用好数据,还有六大技术难题需要破解。

首先,车联网、大数据平台应该它有一个总体的构架,研究、支持了车和车、车和人协同的基础支撑的服务云平台构架,满足大规模车辆互联下共性服务层的开发和部署。大数据平台构架非常重要,整个平台的构架也是一个核心关键技术。

其次是信息数据的安全,基于国标算法数据的安全、高效地传输,以及高效地访问、安全地访问。孙逢春说:“如果智能网联汽车或者自动驾驶汽车安全问题不解决,上路是不可想象的。”

另外一方面,就是大数据的压缩率和传输技术。孙逢春距离说,新能源汽车平台每天产生的数据大概是2个T——这是相当大的数据。

怎么样去压缩存储和快速地检测,而且特别是要支持智能网联汽车,数据压缩、存储和对外快速检测也是一个核心关键技术。

第五是数据的真实性和有效性检测技术。“必须通过建模建立新能源汽车数据真实性或有效性的检测体系。”孙逢春表示,这一项能够保证我们得到的数据是真实的、是可靠的,还有些伪的数据,或者干扰数据,我们能够把它及时地屏蔽掉。

最后是数据的可视化——要让老百姓看得懂。孙逢春在演讲中说:这也是一项关键技术,数据的流线化、任务并行化、关岛并行化和数据并行化等技术实现大规模的数据并行可视化功能。

大数据平台为政府、企业、用户全方位服务

据孙逢春介绍,目前国家新能源汽车平台介入了230万辆车辆数据,预计到2020年这个平台要挂上700万辆左右,2030年将达到1.5亿——如此海量的数据,怎样为政府和企业进行服务呢?

“我们将来会为交通管理、公共安全、国家安全、产业政策、环保等提供服务;对企业或者商业的充换电、保养、汽车金融、汽车企业、商业服务、用户等都可以提供服务。”孙逢春举了几个生动的例子。

“比如通过大数据平台,我们可以得到这样一张北京的新能源汽车分布地图。”孙逢春说,从中可以看出哪些地方充电次数多,哪些地方充电次数少。“根据这一幅图,我们可以在这个地方进行规划、布局、拓展,提高北京新能源汽车充电桩的使用效率。”

其次,目前财政部对公共领域的新能源汽车实施补贴,通过大数据平台的对比可以发现,有20%的相关车辆没有超过2万公里的行驶里程——是不满足补贴要求的。“所以最后财政部省了好多个亿的补贴费用。”孙逢春表示,在将来补贴退坡以后,通过这个平台很好地去体现节能减排的机制。

对于企业而言,大数据平台可以对产品,比如电机、电池衰减情况进行一些技术的评估。“我们既对企业也对用户的基于动力电池核心等核心部件健康评估的模型,建立了新能源汽车相对残余值评估体系。”在出售二手电动汽车的时候,通过模型算法可以非常精准地估计出电池衰减程度。