中国储能网讯:随着环境污染和能源危机的加剧,太阳能、风能等可再生新能源的开发利用越来越受到人们的重视。为了提高这些可再生能源的经济性和稳定性,迫切需要一种高效率、高可靠性的大规模储能技术。全钒液流电池(VRBs)因其具有的使用寿命长,可深度充放电,响应速度快,设计灵活、无污染等特点而成为新能源产业研究的焦点。其中离子交换膜作为全钒液流电池的关键部件,对VRBs的性能有着重要的影响。理想的VRBs离子交换膜要求离子导电性高,钒渗透率低,化学稳定性好,成本低等特点。而常用的离子交换膜中,质子离子交换膜(PEM)虽然具有较高的质子传导率,但是一般其钒离子渗透率较大。相对应的阴离子交换膜(AEM)具有较好的阻钒性,但是其面电阻一般较大。因此如何能够获得同时具有较高的离子电导率和离子选择性的离子交换膜材料是目前研究的难题和焦点。除此之外,膜材料的化学稳定性不足也是目前领域内亟需解决的一个问题。

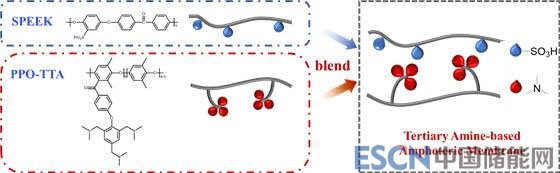

针对这些问题,大连理工大学贺高红教授团队采用三元叔胺接枝聚苯醚(PPO-TTA)与磺化聚醚醚酮(SPEEK)为材料设计制备了一种新的多叔胺型两性离子交换膜。利用膜材料中叔胺和磺酸基团间的相互作用,诱导构建了高效的氢键网络质子传输通道,使膜材料同时获得了优异的离子传导率和离子选择性,并且有效提高了膜材料的化学稳定性。

图1.多叔胺型两性离子交换膜的结构

其传导机理如下图所示,该团队利用叔胺基团作为质子受体,与作为质子供体的磺酸基团形成“酸碱对”结构。“酸碱对”的氢键交联网络结构缩小了膜的亲水离子通道,有效降低了钒离子的渗透。同时,高效的氢键网络结构有助于质子的传导,保证了其优异的质子传导能力。除此之外,未形成“酸碱对”的叔胺在酸性环境中可结合质子并带正电荷,进一步促进了氢键网络的构建,增强了质子的传导,阻碍了钒离子的渗透。

图2.多叔胺型两性离子交换膜的传导机理

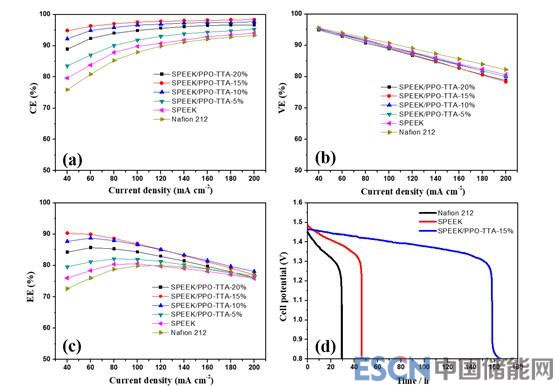

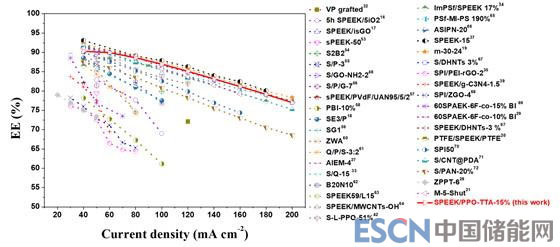

该团队进一步对所制备的新型两性离子交换膜的电池性能进行了测试并与常用的Nadion 212和SPEEK膜以及近些年报道的其余类型的两性膜和SPEEK基质膜进行了对比。研究结果表明,随着叔胺基团含量的增加,由于基于酸碱对结构和高效氢键网络的高性能亲水离子通道的建立,所制备的多叔胺型两性离子交换膜所组装电池在保持了优异的电压效率(VE)的同时其库伦效率(CE)和能量效率(EE)获得了显著提升。在40~200 mA?2电流密度下,共混比为15%的两性离子交换膜组装的电池CE和EE分别可达94.3%~98.3%和90.3%~77.1%,并且经过200次循环后没有明显降低。其性能远优于Nafion 212膜以及原始的SPEEK膜,并且在近年来报道的两性膜以及SPEEK基质膜中处于很高水平。该工作为离子交换膜传导率和选择性的平衡以及其高性能亲水离子通道的设计提供了新的策略。

图3.多叔胺型两性离子交换膜的电池性能

图4.多叔胺型两性离子交换膜与近年来报道的其余类型两性膜及SPEEK基质膜的电池性能对比

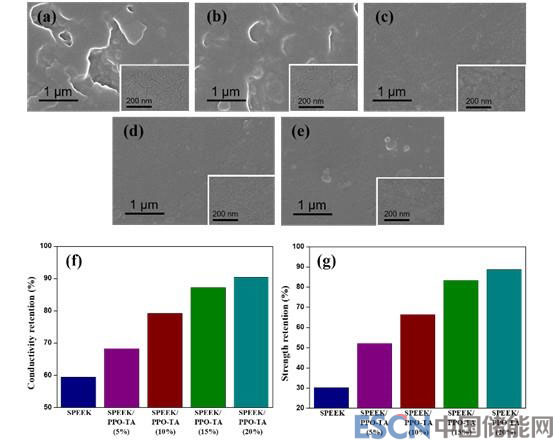

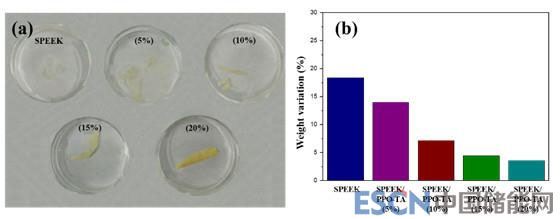

该团队又进一步探究了引入叔胺基团对所制备两性离子交换膜的化学稳定性的影响。研究结果表明,随着叔胺基团含量的增加,膜在高氧化性电解液(1.5 M V5+溶在3.0 M H2SO4中)中浸泡后的形貌受损,质量损失以及性能衰减均逐渐减小,证明了叔胺基团对膜的化学稳定性提升的有效作用,为提高离子交换膜化学稳定性的研究提供了新思路。

图5.不同共混比的两性膜经过14天氧化之后的表面微观形貌受损以及电导率和机械性能的衰减

图6.不同共混比的两性膜经过40天氧化之后的形貌受损和质量损失

以上相关成果以“A Novel Triple Tertiary Amine Polymer Based Hydrogen Bond Network Inducing Highly Efficient Proton Conducting Channels of Amphoteric Membrane for High-Performance Vanadium Redox Flow Battery”为题,以封面论文的形式发表在ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11, 5003-5014上,并被该刊选为封面论文。

论文的第一作者为大连理工大学硕士生张华清,共同通讯作者为大连理工大学焉晓明副教授和贺高红教授。该项研究工作得到国家自然科学基金和长江学者计划等项目的资助。

原标题:大连理工大学贺高红教授课题组在全钒液流电池离子交换膜研究上取得新进展