2019年3月28日,戴姆勒和吉利宣布,双方将共同成立合资公司,各持股50%,在全球范围内联合运营和推动smart品牌转型,合资公司总部将设在中国。

就在短短的四天前,还有外媒报道,戴姆勒由于对smart常年的亏损感到不满,正打算彻底干掉这个拖累人的“小家伙”。

随后又传出了吉利将收购戴姆勒旗下smart品牌50%股份的消息,本来说将在上海车展之前见分晓。没想到,实锤来的如此之快。

从此,吉利汽车帝国的版图又扩大的一块,smart的生命也得以延续。而未来,它的命运将会走向何方?

根据协议,smart的设计将由奔驰负责,而研发和生产将由吉利负责,这意味着合作公司将是一家“轻资产”的公司,这场“结缘”由此是否会幸福美满?

一切,还要从故事的开端说起。

一.诞生

smart的体型虽小,但岁数却已经不小了。从1997年smart在法兰克福国际车展上首次亮相至今,已经过去了整整22年。而戴姆勒产生开发一款小型车的念头则要更早。

上世纪70年代,梅赛德斯-奔驰的开发人员就有了一个大胆的想法,设计一款属于“未来的汽车”,而这款车要和当时市场上所有车都有所不同。

于是,这张最初的草图诞生了,它的整车长度只有2.5米,这在当时的确是个“令人印象深刻的想法”。

然而令人遗憾的是,由于这款车无法满足奔驰严格的安全标准,没能从草图真正走到现实中。

虽然首次尝试遇到挫折,但工程师们依然没有放弃,中间经历数次波折,由于一直达不到安全标准而被一次又一次的否决。

而在奔驰不断尝试的这段时间里,另一个公司正在筹划着开发一款小巧时尚的城市用车,只不过这不是一家汽车公司,而是一家钟表公司——Swatch。

Swatch的创始人Nicolas G. Hayek觉得,汽车行业忽视了那些需要一款小型车的消费者,他甚至在最初自己成立了一家公司,设计出了一款两座的混合动力微型车,并命名为“Swatchmobile”。

然而,或许是Hayek觉得单打独斗的杀入汽车行业很难,而且很容易和巨头们产生竞争,说不定什么时候就被“灭掉“了,他决定选择走合作的道路。Hayek开始与各大汽车制造商接触,最终与大众达成协议,共同开发一款新型的城市汽车。

事情总是不遂人愿,1993年,大众换了一位新的首席执行官——费迪南·皮耶希,这位新任领导对这个项目并不“感冒”,直接否定掉了合作。

Hayek从此开始寻找新的合作伙伴,在遭到菲亚特、雷诺、通用等几家汽车制造商的拒绝之后,终于遇到了和自己想法不谋而合的奔驰。

Swatch的设计加上奔驰的制造能力,看上去简直是是天作之合。

1994年,奔驰和Swatch成立了合资公司——MCC(Micro Compact Car),开始共同开发Smart。

在这家公司里,奔驰占有51%的股份,Swatch占有49%的股份,Swatch的话语权明显不足,这也为后来双方的分道扬镳埋下了伏笔。

最初,双方还因为名字的事情而产生了一些分歧。Hayek希望车的名字里出现“Swatch”,但戴姆勒明显对这个名字很反感,希望能有一个更“中性”的名字,于是“smart”这个名字出现了,其中字母S代表斯沃琪公司,M代表梅赛德斯公司,而art是艺术的意思,合起来又有聪明、灵敏的意思。

在前期生产中,MCC需要更多的资金。因此,戴姆勒-奔驰进行了资本重组,并将其在公司的持股比例提高到81%。

1998年7月,第一辆Smart下线。同年10月,MCC的第一款产品Smart Fortwo在欧洲上市。本应该是欢庆的时刻,但此时也意味着Swatch和奔驰的合作走到了尽头,因为Hayek一直希望这款车是混合动力的,然而结果令人失望,这依然是一款传统的燃油车。

随后,Swatch彻底退出了合作,戴姆勒收购了其剩余的股份,完全拥有了smart。

这一刻的到来,对于戴姆勒来说,却仿佛一个噩梦的开始。

二. 危机

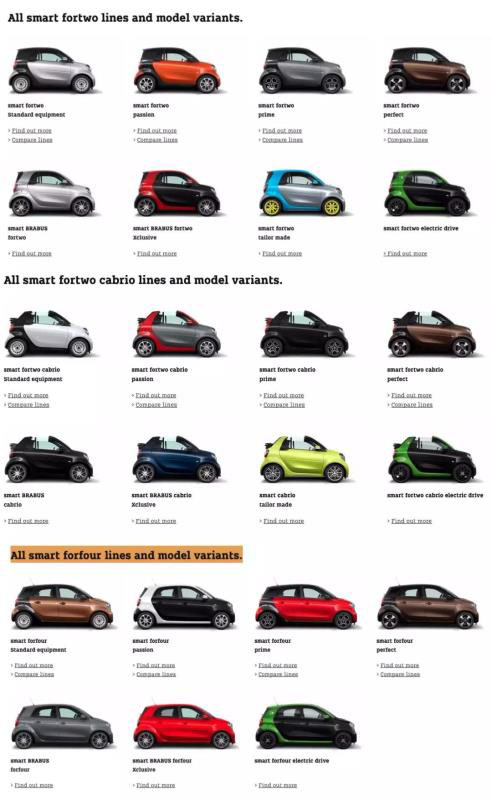

从1999年smart正式在法兰克福车展上亮相,在随后的近二十年的时间里,smart开始推出各种各样,令人感到有些眼花缭乱车型。一波又一波的神操作让人头晕目眩。

2000年,Smart Fortwo推出了敞篷版。

2002年,限量版Crossblade“横空出世”,这款车没有门、没有顶篷、没有挡风玻璃,按照戴姆勒自己对这款车的描述是:它让司机可以享受一个真正无与伦比的驾驶体验,在开放的天空下,阳光和风撒在他们的脸上。当然,既然是限量版,这款车只有2000辆。

2003年,smart roadster 和roadster-coupé诞生,是两座的运动跑车。不过在2005年就停产了。

2004年,smart首次背离了双座和后置发动机的原则,推出了for4。然而,由于销量并不理想,这款四座的Smart也在2006年暂时停掉了生产。后来戴姆勒又在2015年复活了这款车。

2005年,smart fortwo竟然还在法兰克福车展上展示了一个越野版:crosstown,采用混合动力驱动。

2007年,第二代smart Fortwo上市,为了缩减成本,发动机被外包给了三菱,并增加了mhd微型混合动力系统。Hayek最初的夙愿算是得以满足,只不过此时Smart已经和他毫无任何关系了。

此外,smart还针对各国人民“精心”的进行个性化设计,比如为日本市场打造了smart K。Smart K是全世界最小的smart,专门针对日本市场设计,但是在日本的销量简直是惨不忍睹,最终的作用就是全当留下来做个纪念。

2010年,smart甚至为中国市场特别打造的虎年限量版,全国限量销售201台。

……

请原谅我们的精力有限,没有办法短时间内将所有的车型搜集完整。当《建约车评》的一位同事听到小编在细数这些神奇的限量款时,惊诧的问了一句:“你说的是什么车?是劳斯莱斯吗?”

如此之多的特别版和限量版,而且还有不同的个性化色彩供选择,不难想象,想让smart降低成本将是一件多么困难的事情。

戴姆勒一直在试图解决这个困局。

2014年,第三代Smart Fortwo采用了雷诺的Twingo平台,共享70%的零部件,同时由雷诺代工生产Smart Forfour,试图希望通过合作来降低Smart的成本。

然而这并没有什么起到什么实质性的作用。一个十分尴尬的事实摆在眼前:这款车的销量实在是太低了。

2018年7月2日,距离第一辆smart下线已经整整过去了20年。然而,这个生日的到来似乎无法让戴姆勒真正感到愉快。

20年来,smart从来没给戴姆勒带来任何利润,一直处于持续亏损的状态。在欧洲十大赔钱车型中高居榜首,每卖一台就要赔掉6100美金。

2004年,smart的年销量达到15万辆整车,然而让戴姆勒没有想到的是,这个数字却成为了smart的巅峰,此后,就再也没有超越过这个成绩。

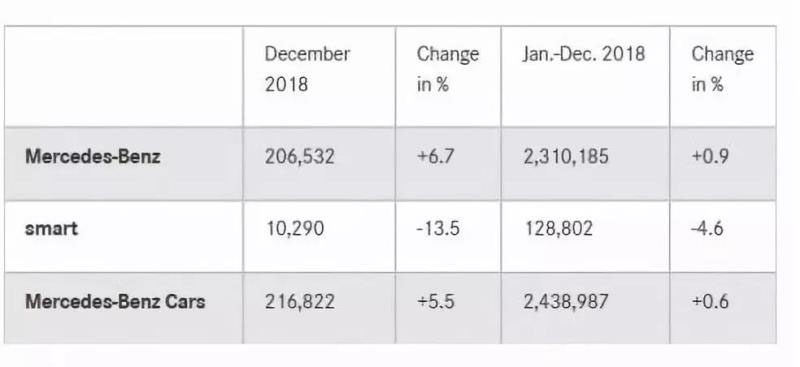

2018年,奔驰汽车全年销量为244万辆,同比增长了0.6%;而smart品牌的销量却仅仅为12.9万辆,同比下滑了4.6%。

EvercoreIsI预测,Smart每年亏损金额达5至7亿欧元。

与此同时,整个戴姆勒集团的日子也并不好过,2018年,戴姆勒营业利润为111亿欧元,同比下滑22%。

考虑smart的去留的问题被戴姆勒提上了日程。

今年五月即将成为戴姆勒集团掌门人的康松林对Smart可没有什么感情,江湖传言他甚至想彻底让smart成为历史。

然而,smart对蔡澈的意义可就不一样了。1986年,蔡澈就开始在戴姆勒任职,可以说他亲眼看着Smart这个品牌从无到有。

于是,在蔡澈退休之前,他给Smart找到了一个“归宿”。

三.新生

3月28日,蔡澈和李书福的手紧紧的握在了一起。此时此刻,他们各自都有理由感到愉悦。

蔡澈甚至还为smart亲自送上了“深情款款”的寄语,如同一位父亲一样表达了对孩子未来的期望。

他兴奋的说:“smart落户在中国这样一个拥有100多个超百万级人口城市的国家,真是再合适不过了。”

此时此刻,面市20余年的smart犹获新生:

1. 合资公司总部设在中国,双方各持股50%,公司董事会由6名成员组成,双方各委派3名。

2. Smart将转型成为纯电动智能汽车品牌。

3. 全新一代纯电动smart将由梅赛德斯-奔驰的全球设计部门负责设计,吉利控股全球研发中心负责工程研发。

4. 新车型将在中国的全新工厂生产,预计2022年开始投放市场并销往全球。

5. 在2022年推出全新车型之前,戴姆勒将继续在法国汉巴赫工厂(生产smart EQ fortwo)和斯洛文尼亚新梅斯托工厂(生产smart EQ forfour)生产smart现有车型。

6. 作为整体新车型研发规划的一部分,smart未来产品阵容还计划扩展到快速增长的紧凑级别车型细分市场。

7. 合资公司将在2019年底成立。

而这波操作将分别为双方带来什么呢?

对戴姆勒而言,smart这个赔钱的“包袱”算是被卸掉了。戴姆勒从此不需要在smart身上投入研发费用。今后纯电动smart的设计由奔驰负责,而研发和生产则完全交给吉利来负责推进。

其次,纯电动smart在中国生产可以复用吉利的供应链,这将会极大的降低采购成本,在中国制造将会降低制造成本。此外,smart和吉利共享平台,这也将极大的节省研发成本。因此,smart在中国研发及生产制造将会有更大的可能性扭转此前成本居高不下的局面,这也是让戴姆勒最为头疼且使smart久久不能盈利的一大原因。

此举将使得未来的smart可能扭亏为盈。

2019年底,smart燃油版停产,这也就意味着戴姆勒在smart这里将彻底止损,可以使更多的资金投入到更重要的技术研发当中,如自动驾驶、电动车平台、数字化等。

另外,奔驰亟需在中国生产更多的电动车以获取更多的积分,这也是奔驰积极合作的一大动力。

此前吉利已经是戴姆勒的第一大股东,但戴姆勒并没有和吉利有实质性的合作,此刻将smart品牌拿出来和吉利共同运营,也算是做了一个顺水推舟的人情。

对于这家合资公司而言,产品的设计已经交给了奔驰,研发和制造由吉利来负责,因此,公司的职责大概率将主要是在品牌运营和销售渠道的建设。这也意味着合资公司是完全的轻资产运营。

而未来smart的销售渠道将会完全重新建设,还是用奔驰原有的渠道?

如果smart保持目前的产品阵容,利用奔驰原有的渠道会是种更好的选择,这将节约更多的资源和成本。不过协议显示,smart的产品阵容将会扩大到紧凑级别的车型,意味着smart品牌旗下将会有更多的产品类型,因此自建渠道的可能性会更大。

对于吉利而言,这更是一桩合适的买卖。

通过此次合作,吉利获得了smart这个成熟而又知名的品牌,可以对其技术能力进行更好的背书。

smart品牌可以完全复用吉利原有的平台和制造能力,即使其平台的规模效应扩大,又可以不必投入更多的资源。

如果未来smart产品规划的合理,将会有更大可能比普通电动车品牌实现更多的销量。其主要原因在于,中国的电动车市场更为成熟,对smart品牌也有一定的认可度。如蔡澈所说,中国具有100多个人口超百万的城市,给smart这种定位于城市汽车的车型带来了更大的机会。

2018年,虽然smart全球的销量在下滑,但在中国的表现却比较不错,过去一年其在华销量达2.8万辆,同比增长12%。

这些都为smart品牌今后的“复兴”带来更多的可能性。

当然,此次合作也将给吉利带来一些困扰。

算上smart,吉利旗下目前已经有十五个品牌,甚至比大众集团还要多两个,这将会分散吉利更多的精力。

此外,在吉利控股下面有沃尔沃、领克、吉利、smart等品牌,如何形成有效的差异化定位也是目前存在的问题。

而双方共同存在的挑战在于,新的公司需要两个公司之间跨部门协同,沟通和效率问题是否将得到有效的解决。

如前文所说,合资公司不负责设计、研发、制造几大关键部分,是一家轻资产运营的公司,因此其需要一个强有力的管理者来操盘,否则将很难整合和协调双方的资源。

无论怎样,祝福吉利和戴姆勒的此次“结缘”,更期待一个全新的smart。