中国储能网讯:今年,我国第一次将氢能相关内容纳入《政府工作报告》,氢能产业形成了以北上广为中心的京津冀、长三角、珠三角等主要产业集群。目前已进入产业规模示范阶段,未来将探索商业化运行。

现阶段氢能发展的根本问题在于储运环节发展滞后。氢气体积能量密度极低,且极易燃爆,如何将分散在各地的氢气高效配送到加氢站,提高储运效率和氢气品质是氢能产业规模化发展的重大瓶颈,安全、高效、廉价的储运氢技术将成为实现氢能商业化应用的关键。

5日,全球最大的燃料电池车全场景应用加氢站——上海化工区加氢站正式落成。图片来源:文汇网

作者丨张福东

氢的储存和运输是氢能产业链中的重要一环,高度依赖技术进步和基础设施建设,是产业发展的难点。总体看来,目前高压气态储(运)氢技术相对成熟,但实现大规模、长距离储运技术的商用化需要解决氢脆问题、攻克液态储氢和化学固体储氢技术。

当前,全球正经历从化石能源向氢能等非化石能源过渡的第三次能源体系重大转换期。作为最为环保的“终极能源”,氢能将在发电、供热和交通方面逐步广泛应用,在我国终端能源体系中的占比将达到10%。氢的储存和运输是氢能产业链中的重要一环,高度依赖技术进步和基础设施建设,是产业发展的难点。未来,发展安全、高效、廉价的储运氢技术是实现氢能商业化应用的关键。

不同的储氢方式,其储氢密度差别很大。氢能的存储方式主要包括低温液态储氢、高压气态储氢、固态储氢和有机液态储氢等,不同的储氢方式具有不同的储氢密度,其中气态储氢方式的储氢密度最小,金属氢化物储氢方式的储氢密度最大,液态储氢将是未来主要的储氢方式。

几种储氢方式优劣性对比

资料来源于网络

高压气态储氢技术成熟,但容量偏小。高压气态储氢是目前最常用并且比较成熟的储氢方式,其储存方式是采用高压将氢气压缩到一个耐高压的容器里。目前最常用的高压气态储氢容器是钢瓶,其优点是结构简单、压缩氢气制备能耗低、充装和排放速度快;缺点是存在泄漏爆炸隐患、安全性能较差及体积比容量低。长管气瓶组及长管拖车也在中国成功制造,已经在一些制氢工厂、用氢的企业、加氢站安装并运行。目前国内已建和在建加氢站,一般都采用该储氢设备。

低温液态储氢成本高。工业氢气的规模化廉价生产和储运是实现氢能实用化利用的基础。液态氢的密度是气态氢的845倍,氢气液化的费用昂贵,耗能较高(4~10千瓦时/千克),约占液氢制取成本的1/3。此外,液态氢的储存容器需要极好的绝热装置来隔热,避免沸腾汽化。如果氢能以液态形式储运,且价格低廉,其替换传统能源将指日可待。当前,液态氢主要作为航天火箭推进器燃料,其储罐和拖车已在我国航天等领域应用。针对人类太空研究计划的需要,液态氢的储存容器趋于大型化。目前已能建造储存量超过1000立方米容积的大型液态氢绝热储槽。

固态储氢密度大,技术尚未成熟。固态储氢方式能有效克服高压气态和低温液态两种储氢方式的不足,且储氢体积密度大、操作容易、运输方便、成本低、安全等,特别适合对体积要求较严格的场合,如在燃料电池汽车上的使用,是最具发展潜力的一种储氢方式。固态储氢材料种类非常多,主要可分为物理吸附储氢和化学氢化物储氢。其中化学氢化物储氢中的金属氢化物是未来储氢技术发展方向金属氢化物储氢工艺简单,与压缩气体和低温液化形成鲜明的对比,只要选择一种适合的金属氢化物,就能使氢在室温和不太高的压力下储存于金属氢化物中。用金属氢化物储氢的突出优点在于安全,氢是处于低压下与另一种物质(储氢合金)结合成准化合物态而存在,不需要高压和低温。

金属氢化物储氢具有储氢密度高、纯度高(从氢化物中加热释放出的氢具有极高的纯度,通常可以达到99.999%以上)的特点。但目前真正将金属氢化物储氢用于大规模工业生产的少见,主要有四个方面的原因:一是储氢合金价格昂贵。二是结构复杂,由于储氢过程中有大量热量释放出来,储存器内必须增加换热设备。三是氢化物自身很不稳定,易受有害杂质组分的毒害,多次使用之后,性能明显下降。四是储氢密度虽高,但储氢质量比太低,即以质量分数计,仅能储存2%~4%的氢气。金属氢化物储氢还处于试验研究阶段,尚未进入商业应用。

有机液体储氢备受关注。通过加氢,有机液体可以加载氢气,然后通过加热或催化作用脱氢。这使得氢在大气温度和压力,以超过6%的重量密度进行储运,脱氢后的有机液体可重复使用。这种储氢方法具有高质量、高体积储氢密度,安全、易于长距离运输,可长期储存等优点。

有机液体储氢也存在很多不足,例如:技术操作条件较为苛刻,要求催化加氢和脱氢的装置配置较高,导致费用较高;脱氢反应需在低压高温非均相条件下,受传热传质和反应平衡极限的限制,脱氢反应效率较低,且容易发生副反应,使得释放的氢气不纯,而且在高温条件下容易破坏脱氢催化剂的孔结构,导致结焦失活。

大规模季节性储氢,地下储氢是最好的选项。目前最为成熟的技术是盐穴储氢,全球已经建成3座地下盐穴储氢库,其中有2座位于美国得克萨斯州克莱门茨盐丘。借鉴天然气地下储存的经验,氢也有可以被压缩并注入枯竭的气田。与盐穴相比,枯竭气田体积更大,分布更广,在未来可能提供更合适的长期储气方案。目前对这种储存形式的挑战主要是氢气的扩散性、氢脆以及氢气对岩石属性的影响等。

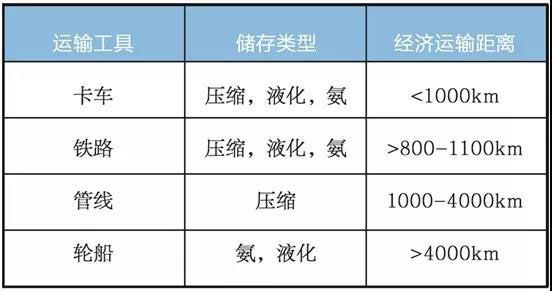

氢气运输方法及适应范围

数据来源:中国石油勘探开发研究院

氢能的规模应用取决于长距离运送。氢气可通过卡车、轮船、铁路和管道运输。未来,工业氢气输送方式将以高压气态或液态氢的管道输送为主,长输管道需开展管线钢与高压氢的相容性等基础研究,并创新管道运营管理方式,以实现长距离、高压力、大规模输氢管线建设。

目前管道输氢处于起步阶段,通过管道运输氢气有两种可能情况:一是管道掺氢,即向现有天然气管道中注入氢气至指定浓度,通常体积浓度低于20%,天然气与氢气同属可燃气体,二是纯氢管道,即使用现存或新管道运输浓度为100%的纯氢。

管道输氢还可以在已建管道中添加氢气进行混合输是未来发展的趋势,能在天然气供需趋紧的情况下满足季节调峰需求。管网掺氢的关键在于,在不对设施进行材料升级的要求下实现输氢。浓度体积为20%的氢气是可以被接受的,限制氢气浓度的关键在于终端用户是否可以接纳更高浓度的氢气。使用天然气管道混输氢气的实验已经在全球数地开展。

边远地区丰富的光电、风电电解水产生的氢气,煤制气、地下煤气化产生的氢气等,都可以通过天然气管网输送到用户附近。很多国家正在积极进行管道掺氢输氢的实验研究,英国、比利时、瑞典等研究了体积浓度1%以下的管道输氢,德国、荷兰研究的管道输氢体积浓度可高达10-12%。目前国外的研究表明,掺氢低于20%时,不会对现有管网产生明显影响;掺氢小于10%时,可直接输送;英国HyDeploy项目目标是建立氢气与常规天然气的混合输运系统,其中氢气掺混比例最高为20%。天然气管道掺氢目前仍面临如下关键技术问题:不同掺氢比例对现有管道的影响不清楚;掺氢比例不确定,尚无公认的结论;氢脆对管道使用寿命的影响不清楚;输氢管网与分布式能源管理模式仍处于探索中,无重大先例可循。

总体看来,目前高压气态储(运)氢技术相对成熟,但实现大规模、长距离储运技术的商用化需要攻克几大关键技术。一是解决氢脆问题的技术。氢气本身活跃性较高,容易和钢材、岩石发生化学反应,当涉及管道掺氢和地下地质储氢时。应做好不同掺氢比例对现有管道影响的研究,测试氢气与管材相容性,确定安全掺氢比例范围。二是液态储氢技术。液态储氢主要是液体有机化学储氢,主要问题是加载氢和卸载氢反应温度较高,应研究发展以液态有机化合物为储氢介质的长距离、大规模氢的储运技术。三是化学固体储氢技术,主要包括储氢合金(LaNi5),轻质金属氢化物(MgH2),配位氢化物(NaAIH4),非金属氢化物(NH3·BH3)等催化剂材料的研究。(作者张福东为中国石油勘探开发研究院新能源研究所副所长)

观点丨氢能储运,哪种方式将成为主流?

前瞻产业研究院研究员伍香洲:固态储氢有望成为主流方式

目前,储氢方法主要分为低温液态储氢、高压气态储氢和储氢材料储氢三种,并以气态储氢为主。高压气态储氢成为市场主流主要是因其简便易行、充放气速度快、在常温下就可进行,同时成本较低决定的,但是气态储氢普遍存在安全隐患。同时,低温液态储氢因技术难度大,氢气液化成本高,能量损失大,需要极好的绝热装置来隔热等因素,在短期内也难以实现突破发展。而固态储氢材料储氢性能卓越,是三种方式中最为理想的储氢方式,也是储氢科研领域的前沿方向之一。未来随着储氢合金使用便利性提升和成本降低,其有望成为未来主流的储氢方式。

中国科学院院士周远:液氢储运技术应成为探索方向

液氢的储存和运输,最关键的是高性能液氢储罐设计和制造技术。我国已基本拥有了300立方米以下的液氢储罐(固定和移动)产品和制造技术,基本可以满足我国目前需要。应积极开展高效氢液化和储运关键技术研究,探索大规模液化储氢装备和液氢的无损储运,对我国未来10年氢能大规模应用具有重要战略支撑意义。

中国地质大学特聘教授、氢阳能源创始人程寒松:“储油”储氢安全高效

国内目前广泛采用高压密封储运氢气,安全成本较高。使用“储油”储氢最大优势是安全和高效。氢气溶于有机溶液,常温常压下不可燃、不挥发,即使点燃火柴扔进去,也不会烧着。此外,同样体积下,“储油”储氢密度比高压氢要高,运输成本降低70%以上,“储油”还可重复使用。理论上,每升有机溶液中可以储氢60克,氢燃料电池卡车加一箱135升溶入氢气的储油,可以跑400公里。

张家港氢云新能源研究院院长魏蔚:氢能储运方式可借鉴LNG

比照LNG的全球化发展模式,遵循低温储运、高压应用的氢能储运技术路线,氢能的大规模运用、甚至出口都并不遥远。氢气和天然气都是能源气体。它们的状态、使用场景和对车辆发动机产生的影响,都有极高的相似度,具体包括燃料的储存方式、运输、品质保证和规模化应用之后如何降本等方面,氢能都可以借鉴LNG。

北京中科富海低温科技公司总经理高金林:氢运输管理办法亟待出台

液氢不比天然气危险,但我国能源法里只有天然气的管理办法,没有氢的管理办法,导致氢运输、特别是液氢运输无法进行审批。还有一个更关键的问题是,液氢不在危险货物的编号之列,没法申请上路运输,也没有相关部门接受申请。但在一些发达国家,液氢和汽油一样,作为燃料在公路上进行运输。

氢能如何结合城市燃气应用?

氢能作为一种特殊的二次能源,是联系天然气和其他能源形式的重要纽带,对实现电力、热能、冷能、可再生能源等能源与天然气的耦合具有重要意义。

燃料电池是氢能最主要的技术载体。氢能提供了一种大规模、长周期、高安全的能源储能途径,具有作为可再生能源载体的独特优势。未来,氢能与储能电池将形成一个互补共存的状态,共同构建以分布式为主、以零排放为特征的能源供应体系,将广泛应用于交通运输、家庭生活、工业生产等各个方面。

在氢能与燃料电池技术结合城市燃气的应用中,主要是将燃气通过水蒸气重整反应或其他方式,转化为高纯度的氢气作为燃料电池的燃料,并将燃料电池应用于汽车、民用发电、燃料电池热电联供等。

在欧美、日本等发达国家,燃料电池建筑供能系统已进入商业化应用阶段。日本已有超过20万套家用燃料电池供能系统在运行,是世界上燃料电池应用最广泛的国家。日本家用燃料电池供能系统以城市燃气为燃料,主要由燃料电池和储热水箱组成,燃料电池用于发电,水箱用于回收余热。