中国储能网讯:6月19—20日,由中国化学与物理电源行业协会储能应用分会联合江苏省电机工程学会、全国微电网与分布式电源并网标准化技术委员会、中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司等单位联合召开的“第三届全国电网侧暨用户侧储能技术应用高层研讨会”在苏州市太湖假日酒店举行。来自电网公司、设计院、系统集成商、电池生产企业、投融资机构等单位的280余位嘉宾出席了本次研讨会。

会议期间,惠州亿纬锂能股份有限公司储能事业部总经理陈翔分享了主题报告《用户侧储能系统运营实践分享》,以下是演讲全文:

李明明:各位领导、各位同仁大家下午好。我来自山东烟台李明明,今天下午我主要针对于储能安全热失控的探测预警技术给大家做一下分享,因为之前杨主任还有黄主任都基于比较宏观的,还有整个系统安全,特别是杨主任对于探测、隔离和防护进行了一些整体的介绍,黄主任也是通过消防局更高一层的法规方面给大家做了一个应用层的系统级的构造和防护。

我这里只拿出预警这方面,把我们这几年做的工作给大家做一下分享。我们公司主要从事两大板块,一个是汽车板块,一个是储能安全方面,实际上它都有一个共同的特点就是电池,我们公司都是围绕着电池做它的早期预警的,因为我们单位专门是做探测、预警,但是灭火装置我们公司也不生产,也是外面采购的。

目前也是承担了不少的课题项目,获得了不少荣誉,年增长率大约是100%。首先汽车的应用范围比较广,新能源汽车从2014年到现在逐渐的推广,在17号工信部又开展了关于新能源汽车安全排查的通知,这些信息表明随着自燃事件不断的发生或者储能电站燃烧事件的发展,引起了社会的广泛关注。

我们目前为止基于热失控探测技术的探测器目前出货量已经30多万套,到现在应该已经40多万套了。我今天主要从三个方面讲一下,第一点是安全法规现状,国内没有相应的法规,但是各地区有相应的标准或者正在制订的标准。

第二个是我在热失控预警方面我们和国内外都做了哪些研究。

第三个,我们在储能系统应用当中实施的一些案例,给大家做一下汇报。

我们先看储能安全法规现状。因为目前主要是围绕着它后期的维护或者建设初期的设计阶段进行了消防安全的设计,也没有相应的法规对它的灭火剂的使用或者探测怎么进行防护有标准化体系的建立。我们可以关注一下火灾事件,韩国有20几起事故,国内也有几起案例,可以看到火灾形式一旦形成很难制止它或者中止掉,必须通过一定的隔离手段减少火灾事故的发生。

汽车上的法规比较健全了,特别是在2016到2018年之间,出台的关于公共客车的、道路客车还有城市客车之间的标准,主要是提高了两种,早期的是自动灭火装置,后期的就是预警和防护。后期也出台了像公共汽电车辆专用安全设施技术要求,标红的是预警,黑色的是防护装置,主要是灭火药剂,什么样的灭火药剂对锂电池的灭火有更好的作用,现在来讲有降温作用的药剂对防护来说在实际应用当中能起到比较有效的作用,特别像前几天自燃事件的电动客车,消防队员过去以后都会使用大剂量的水,他们使用手提式的超级干粉灭火装置根本就没起到什么作用。

在储能上目前定义的标准主要是由地方标准,其中有江苏省电网的关于预制舱电流相关技术措施,我们也看到它里面的标准提出了氢气和液化可燃气体的预警方式,还有就是配备的灭火药剂希望能够通入每个PACK或者连接处。在山西出台了火电厂集装箱式储能系统消防设计与管理标准,北京出台了储能电站建设及运行规范。国内工程标准协会也在起草电化学储能侧的消防技术规范,也在做相应的标准。

团队标准目前有多个正在起草,包含本次会议的电化学协会也在起草相应的一些标准。

在这个领域里好多大学都做了一些研究,世界各个高校、研究所都在从事相关的技术研究,可能有些技术研究成果目前还没有特别公开。

这个可以参考以下电动汽车,泄露、期货核爆炸,这个是直接或者间接导致它热失控产生的状态,后期他们描述了一个词叫热失控,热失控肯定是火灾形成了,比如说漏液状态,不一定是热失控就会引起火灾,但是它可能是导致你火灾的一个非常危险的状态,因为电解液泄露了,并且这种东西是经过雾化以后极易被点燃或者是引起火灾,所以后续把这个词定义为热失控。

对于热失控的参数测量,今天我们主要讲热失控的预测,对于热失控的测量目前都是通过BMS的,电气法情况来进行测量的,当然也有SOC或者电压下降的速度,比如温升速率达到1秒钟一摄氏度,连续上升三秒,可能就判定它是热失控发生了,这些是电气信号的参数。

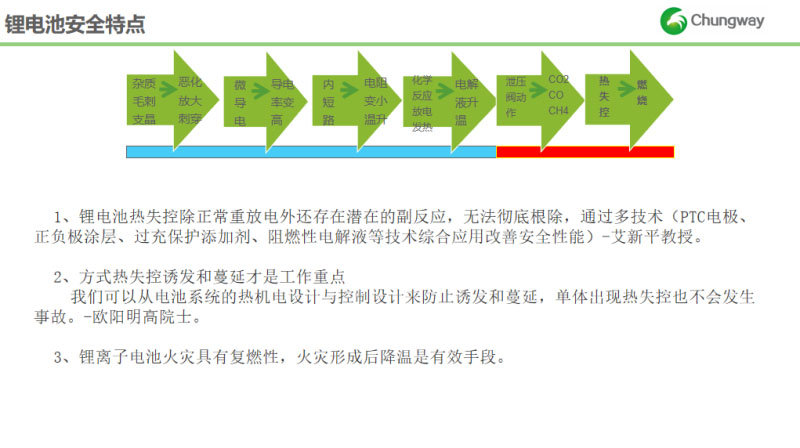

第二部分,说一下热失控发展和探测。目前国内外研究机构非常多,包括国内的戴姆勒,消防试验研究中心,还有几个消防所的研究机构,还有杨主任的机构他们也在研究电池火灾。电池火灾有个特点,首先电池热失控存在负反应,无法根除,只有通过多种技术的联合使用,通过PTC电极、或者是添加剂,或者是隔膜的防护,或者是隔离技术的防护,阻燃性电解液,电解液中添加阻燃效果的添加剂,可以改善,但是无法根除。

前几天王子冬主任说锂电池特别有特点,天生爆脾气,就好比一个炸弹。

第二个对于热蔓延防控,认为单体热失控没有问题,你如何防止它的蔓延这是我们最主要要做的工作。

再一个锂电池具有复燃性,你只有把它的温度降下来,比如100摄氏度以下,它就不容易产生或者根本产生不了了。

上面有个表格,我们做的工作都是基于蓝色条和红色条之间,因为在蓝色条的更早期可以通过电气信号的测量可以获得它的数据,可以通过内短路的方式,也可以通过电气信号测试。像电压的压降状态可以获得,或者是温度状态。但是我们做的红色条是代表防冒阀(音)一旦打开,防冒阀一旦打开以后这个时间点应该是尽早的预警,或者更早期一些,不要让它形成热蔓延失控,进行单颗电芯的热失控预警。下面这几个图是目前清华大学在做的关于内短路的方案,这个大家可以搜集一下。

这个是基于气体分析的,气体分析也不是我们公司独立在研究,这些是有根据来源的,这是我摘录的论文资料。这是美国阿贡国家实验室的,认为热失控以后产生的气体分析,他们做了定性的分析,主要有一些一氧化碳、二氧化碳、氢气这种混合类气体。

这是奥尔良大学的分析,它也是有二氧化碳、氢气、一氧化碳,这是几个成分的占比。我们也是基于这些数据后期开展了我们自己的工作,我们自己搭建了试验平台,这个表是我们做的一个定性的分析,虽说是借鉴了国外的论文,但是我们要复现一下,这个我是取了五种气体,包括氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳、乙烯和丙烯。我委托国家化学工业气体质量监督检验中心替我们做气体分析,最上面的是基本气体,防冒阀没打开之前我做的化验,一氧化碳是11.5PPM, 后期都达到了400以上PPM的数值。我这个用的是一升的气袋送检的。

可以看出来数据变化一氧化碳和乙烯可以作为定性的气体分析,可以实现早期预警。但是我们看不出11.5到400多、500多PPM,甚至乙烯的含量到了接近600PPM了,在这段时间内你使用多少PPM是准确的,后期我就做了这个试验,从60到100摄氏度从事过充方式,每隔十度我取一袋气体,我就看它电池析出的气体含量是多少。目前BMS管理的优良的温度应该是25到45度之间,但是基于实际使用环境,比如夏天地面比较热,或者建在比较空旷的地方受到太阳的照射,有可能里面的温度能升高,有的能达到60度所以有的是到了60摄氏度的时候才给它停机。那么我就从60摄氏度开始一直到100摄氏度,每隔十度取一袋标准气体,这个时候就可以看出来了,在70到80度之间已经是非常危险的状态了,这个是电池表体温度,实际内部温度应该更高一些,可能达到150左右。

可以看到这是150PPM到340PPM之间,后期我们认为在这个数据之内进行预警是比较可靠稳定的,不会产生误报。但是如果你在100PPM以内,你可能受到其他物体的干扰产生误报。但是乙烯我们为什么没有用呢,因为这种传感器的价值太昂贵了,不便于后期的推广,单体可能在600万到800万之间,还需要定制化。

基于此,你应该考虑电池包内部或者电池使用环境当中的交替,或者隔膜内的影响,它会有交叉感染的问题,你需要排除这些感染,这个大家过一下就可以了,这个是包材的影响,电解液的影响,电解液长期运行的时候,它可能是从某一个薄弱点,特别像防冒阀和呼吸阀就泄露出去了。当然目前箱体大多是基于绝缘状态的检测方式,但是那个时候可能电解液正好泄露到绝缘侧或者是电解液泄露了,绝缘降低,你可以判断出来。但是你通过气体分析的时候,你完全可以抽取这个数据,认为它已经发生电解液泄露了,这是热失控的早期表征。

电解液泄露这个问题后期我们也做了专门的研究,这个主要是高于60摄氏度以上我们做了一些数据的分析,一个是把信号干扰滤五除,如果真的有电解液泄露了,能不能通过现有的传感器,选择什么样的传感器,这是一个选型工作。

这是一个6米长,20尺的集装箱,上面布的是空间的,我以爆炸点的电池包,红色的爆炸信号是电池PACK,把电池全部过充一直到全部燃烧,每个PACK30到40度之间,这个跟点型感烟、点型感温做了数据对比。后面有一些口是灭火使用的,检验哪种灭火药剂更有效一些。

这个是做了一些数据,包含了一氧化碳、氢气,是在40尺的集装箱里面做的数据,后来发现一氧化碳和氢气的数据上升状态还是非常快速的。

这个是我们后期做的,七氟丙烷的、压力水雾的、泡沫的,一共是使用了21个电池包,每个电池包都是30到40度之间,已经做了一个多月了,还没有完毕,试验结果发现还是具有降温性能的。但是有些灭火药剂像七氟丙烷、二氧化碳只有在早期能够扑灭明火,但是半个小时以后整个电池包就全部腐烂了,这个也是在40尺集装箱里面做的试验。

总的做下来我们认为基于气相的话应该是通过多级运行的方式,同时加上多级联动,同时跟BMS进行联动机制,才能够使得数据更稳定。因为我们发现长期运行的电池PACK里面使用气体测量的传感器,目前国内有郑州伟胜在生产,还使用了国内的霍尼韦尔的,日本费加罗,还有德国的,我们在使用这些传感器的时候,明显发现它的传感器的稳定性和一致性不是非常好,因为他们都是在工业场合下或者加热场合下来使用,你在使用它的时候肯定不太有时效性,你需要时效性的话就需要多加几个传感器组合使用,总的下来我觉得还没有非常合适的传感器应用于电池火灾的探测。目前来说使用多种传感器的组合是没有办法的方式,你也可以使用,但是达到八年以上还是比较难的,你必须做一些降低频次使用,一旦失效,比如到最后只能使用温度传感器进行辨别了,早期你可以使用气体的,比如交叉感染的问题,一氧化碳跟氢气的,你要充1000PPM的氢气,这个时候就分辨不出来到底是一氧化碳还是氢气了。你要通过VOC传感器更分不出来了,可能烟或者是其他的洗发水的味道都会导致它的数据急速上升,或者是硅胶的长期释放状态直接会让它失效了,所以传感器的综合应用总而言之还是比较麻烦的。

做传感器的各种应用,我们认为最主要的应该关注于传感器的标定,你在多少状态下进行预警,还是你使用它的上升趋势进行预警,另外你需要一个算法,有这么多的传感器布置在里面,需要进行多种传感器的综合性的算法,融合性的应用。第三,选择更耐用性的,不要选择使用周期就两年,对于储能电站当中比较好插拔的地方,方便拆卸下来还好。一旦想在储能电站里面预警PACK位置的定位,如果你只有两年使用寿命的时候,你里面更换这个传感器都不方便。当然你可以做一个外插拔的也可以。

还有一个休眠策略,在储能上用的比较少,但在乘用车上这个用的比较多了,但是需要一个信号把它再唤醒,需要一个低功耗策略。

可靠性策略,就是在不同工况下,不同使用环境下的使用。平常使用不大的传感器,一旦出现情况再唤醒功耗比较大的传感器。判别传感器失效还是需要持续研究的问题。

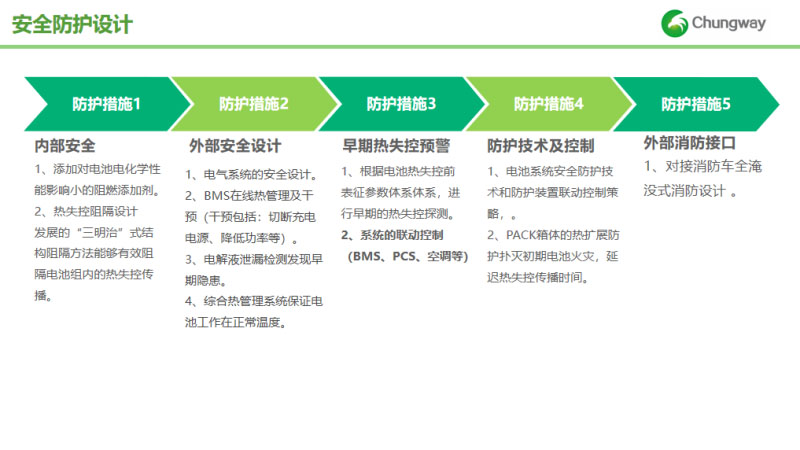

安全防护我们认为它就是一个系统级的工程,储能电站特别像黄主任讲的,包含站内的,一个是储能站里面的,包含电池本体的,系统集成的时候应用的、组装的各个环节当中都包含了安全性。我们认为对于消防的、安全早期预警来说,这只是其中的一个点,另外在后期消防接口的防护,特别有的地方消防车进不去,或者根本没有地方喷洒大剂量的水,可能都会阻碍它最后的外部消防接口的问题。

这是我们的一些方案,把车载方案给大家做一个参考。汽车上的案例我们做的特别多了,比如八米的车有6个PACK或者8个PACK,每个PACK里面安装一个探测控制器。预警以后车速要自动降低,比如达到三级预警以上以后它会自动降到5公里以下,5公里的时候车门会自动打开,形成一个逃生通道出来,因为5公里以下的时候有危险的话人就完全可以跳下车了。

给大家看看安装方式。对于储能来说,我们认为需要有一些像热失控的检测,特别是电线电缆在高温状态下分解的监测,这个时候很难去实现,如果是点型感烟、点型感温的状态,你需要更早期的发现。

对于多级防护我们认为是从电池PACK或者电池柜或者电池簇进行防护,在这种空间进行防护,还有电气室进行防护。

最后水路预留接口,管道最好是有,因为一旦发生真的危险的时候,在这种状态下才能彻底的把火扑灭。

不同的地方我们认为每个厂家都有不同的方案,这是一个和传统方案差不多的方案。

2018年我们做了50多个储能集装箱,到现在为止已经做了接近150个这样的储能集装箱了。早期我们也是上了一些七氟丙烷,因为灭火器我们自己不生产,都是业主方自己选购的。这是长沙48兆瓦时的储能项目,这个里面早期预警装置也是我们在开发的,包含后台早期预警的系统。

这张图挺有意思的,是最近新作的一个方案,他们认为这种管路式的空间喷不到电池簇或者电池PACK里,他想把它喷到风道当中,这两个还没有上电池簇,还没有排到两边去,这个接口是喷到空间当中去的,不是喷在走廊里的,后期新做的都是喷到每个PACK里的。

在汽车上我们做的经验就比较多了,比较主流的汽车电池都是我们的客户,目前储能电站我们也是刚刚在开始,这几年主要是针对磷酸铁锂电池做了一些研究,后期我们是针对三元电池,因为三元电池跟磷酸铁锂完全不一样,你通过气相参数有的时候来不及。

今天我就跟大家分享这些,谢谢大家。

(本文根据会议录音整理,未经演讲人本人审核)