中国储能网讯:6月19—20日,由中国化学与物理电源行业协会储能应用分会联合江苏省电机工程学会、全国微电网与分布式电源并网标准化技术委员会、中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司等单位联合召开的“第三届全国电网侧暨用户侧储能技术应用高层研讨会”在苏州市太湖假日酒店举行。来自电网公司、设计院、系统集成商、电池生产企业、投融资机构等单位的280余位嘉宾出席了本次研讨会。

会议期间,东南大学电气工程学院副教授喻洁分享了主题报告《能源互联网发展中的储能运营商业模式》,以下是演讲全文:

喻洁:我是来自于东南大学电气学院电力经济技术研究所的喻洁,这是第二次参加储能会议了,第一次参加储能会议是2017年第一届储能大会,那时候我给大家介绍了储能一种商业应用模式——虚拟发电厂。当时,虚拟发电厂的实际应用在我国还没有,但是两年以后,虚拟发电厂已经有好几个实际应用工程,基本在技术上实现了,而且还实现了不同种类的虚拟发电厂的商业模式。

今天我想跟大家探讨一下在能源互联网和电力市场的环境下,储能还可能有哪些运营模式。首先介绍一下我的研究团队——东南大学电力经济技术研究所,目前由五位老师和七十几位博士硕士生组成,其中两位教授和三位副教授,这两年即将引进海归的两位青年教师。我们团队是国内最早从事需求侧管理的研究团队,目前的重点研究领域是电力市场机制、需求管理机制,以及各类型负荷、售电商、虚拟电厂等相关的参与主体与商业运行模式。

在能源互联网的背景下,各种能源形式都是以一种互相的连接和互相能够运行的模式存在。 能源互联网的技术发展,将实现一个分布式对等的系统控制和交互。在世界各国都进行了一些关于能源互联网的实践。我国也在2014年开始,由各个企业以及国家电网公司进行了能源互联网的示范实践工程。在这个背景下,储能在能源互联网的发展过程中起到了很重要的作用,首先它是多种能源形式的连接的关口,另外储能能够实现能量的消费时间和空间上的转移。所以说其实做需求侧方向研究的研究人员其实是非常喜欢研究储能的,但是并不研究储能的本体技术。刚才会议上各位讲座专家讲解了储能如何建造、如何运行,对于储能设备的性能非常精通,需求响应研究的是更加外层的运营模式,就是储能应该以一种什么样的商业模式进行运营。

以下是几个举例,我们国家在能源互联网方面的一些示范应用。比如说阿里智慧光伏云的解决方案,中国零碳能源互联网国家实验室的项目,还有互联网+电网的项目。这里就不一一详细展开了。大家都知道在今年的3月份,国网公司提出来了三型两网、世界一流战略目标,所谓的“三型”就是枢纽型、平台型、共享型,两网就是要基于坚强智能电网建设泛在电力物联网。在这样发展战略下,储能是一个必不可少的技术。但是目前储能在这一轮的输配电价核算里面还是没有能够把它作为输配电价成本的一部分,所以对储能的发展,我们是不是需要重新考虑一些新的应用商业模式?这是值得大家思考的问题。

在能源互联网的相关领域涉及到了电能管理和服务,还有能源市场以及智能用电、能源基础设施,还有智能发电和智能调度等等领域,相关的技术领域就不再具体展开。能源互联网的特征就是开放、平等、交互,储能在其中起到了非常重要的作用,实现能源的转换,源荷互动还有协调控制,并且能够参与能源交易,下面就讲一讲电力市场交易,以及储能参与电力交易的机会。

在电力市场机制建立之前,用户侧参与电网互动,一般通过需求响应机制。我国在9号文发布之前,也就是本轮电改实行之前,一直是非电力市场的模式,所以说当时的需求响应机制属于政策激励型的需求响应,甚至是电网公司或者是政府参与,邀约大用户需求响应,在什么时间段尽量提供一些需求响应的支持,那个时候的补偿也有点象征意义。

进入电力市场之后,需求响应可以以不同的形式进行。大致有两种类型,一种是交易中心组织的需求响应市场,提前发布需要用户侧提供需求响应的时间段,符合参与条件的市场主体(一般是大用户或售电商)进行竞价竞量,有时只竞量不竞价;第二种类型是由售电商向其代理的大用户制定需求响应规则,激励大用户能够按照售电商预定的用电曲线来用电,其目的是降低现货购买风险,或者参与辅助服务或需求响应市场。 随着电力体制改革的深入,市场交易品种的丰富,通过价格杠杆实现的需求响应会具有更加现实的意义。尤其是对于售电公司来说,售电公司未来有可能会需要对自己的大用户来采取需求响应的一些激励,但是如何激励,如何评估用户需求响应潜力,目前也是我们研究所关注的内容。

电力市场机制包含了多种交易品种,所有国家和地区的电力市场它都会根据自己的特点和自己的基础来设置不同的市场机制,或者是不同的交易品种,包括我国各省的电力市场的机制设计其实也是不尽相同。

储能目前来讲在电力市场之中,更合适的是参与到电力辅助服务的一些相关品种,电力辅助服务就是保证电力系统的安全、稳定的运行,所需要的支撑的容量或者是技术手段,以前这个电力辅助服务,包括调频、调压等等,都是作为电力公司应该做的本职的业务,完成辅助服务类似于义务劳动。未来电力市场改革推进的过程中,电力公司这些保证电网运行的需求也需要市场化运行,现在已经开始有电力市场辅助服务的交易规则开始试运行。我最近看到蒙西电力市场它已经把调频原来补偿的核算方法重新修订了,也就是说按照补偿的方式提供AGC的调频服务可能已经没有那么多收益了,将近少了一半,未来要按照竞价的方式来进行辅助服务。

关于储能有可能承担的电力市场角色,在成熟的电力市场的机制,有可能按照独立第三方运行商,作为辅助服务的提供商,面向市场的辅助服务竞价,然后从中获益。或者参与发电商之中,与发电机组联合,能够辅助发电机组做发电计划参与电能市场竞争,或者提高发电机组的调频性能。另外,储能可以跟发电经纪商联合,以发电经纪商来代理储能的运行。还可以与零售商联合,其实广东有售电公司已经开始考虑是不是要跟大用户一起来安装储能,装储能的目的是为了改善大用户的实时用电曲线,因为现在广东已经开始做了日场的结算了。

根据世界各国的电力市场的差异性,以及电力市场目前存在的多元化交易品种,随着电力系统的发展,应该来说还会有一些新的交易品种出现。以美国加州为例,这根斜线是我画的曲线,加州的政策在2020年要达到新能源发电占比40%,2040年号称是要达到100%新能源发电。在这样的一个背景下,就对于电网所有的备用辅助服务提出了相当高的要求。电力公司包括交易中心就需要有能够提供辅助服务的新资源,这个时候解决方案就是把储能和需求响应都能够考虑在辅助服务的角色之中。比如说加州2016年增加了一个新的辅助服务交易品种叫做灵活性爬坡品种FRP,在PJM的市场调频的新品种被命名为RegD,在德州的爬坡市场有一个运营储备需求曲线ORDC,这些都是开设的新品种。储能的特性很适合参与这些类型的新的辅助服务交易品种。

对于国内的电力市场来说,比如说广东电力市场就开设了需求响应市场,在电网需要的情况下开放给大用户和售电商做需求响应。但是这个市场不是每天都需要的,是在需要的情况下提前通知参与的市场成员,大家来参与这个市场,怎么结算就不再具体展开了。再例如东北的深度调峰市场,当然电力市场研究领域大家会有争论,说调峰不能算做现货市场,但是在中国的情况下调峰确实也是一种解决方案。我们做的一些研究,如果机组配置了储能,参与调峰市场的时候可能获益更多。

国内目前正在做分布式发电交易,这个可能在国外也没有什么特别成熟的模式。分布式发电交易是中小用户与分布式电源之前的交易模式,如果中小用户配置了储能,完全可以按照低价电买入充电,高价时自发自用的模式,极大地节约用电成本。

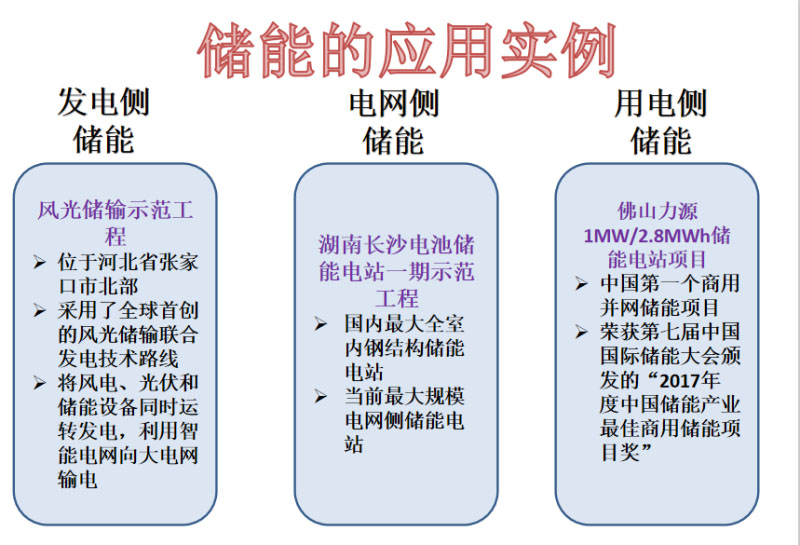

总结一下储能已有的运营模式,基本上在三个方面,发电侧、电网侧和用电侧,每一侧储能所能起到的作用都不一样。通过统计资料,目前储能装备比较多的或者是正在安装的是在发电侧,也就是火电机组或者是新能源机组,希望能够安装储能来更好的控制调频性能,或者是调峰的需求,或者是能够做更加经济合理的发电计划。

电网侧的储能目前大部分是由电力公司来组建和运维,为了缓解电网传输的压力,或者是缓解局部电网负荷的高峰压力。在储能没有计入输配电价的形势下,完全由电网公司来投资储能,不可能是普遍情况。未来需要发展容量市场机制,引导社会资本进行电网侧大规模储能建设。

虽然目前用户侧的储能在我国还不是普遍应用,但是我们研究团队认为,未来也许具有更广泛的应用前景和比较巨大的市场潜力。虽然目前国内用户侧储能尤其是中小用户侧的储能,没有特别成功的示范应用。介绍一些国外关于储能的应用模式。比如说德国的IES公司,是一个储能设备的经销商,它是把他所卖出去的用户侧的储能(储能容量不大,在居民用户侧),做了一个双向能量管理系统的聚合,然后提供给用户“免费的午餐”,意思是通过储能储存的电力,使用全部是免费的。这个对于终端用户来说是具有相当的吸引力的,因为国外的小用户,电价是比工业大用户要高的,跟中国不一样。通过这样的模式,把这些小的分布式的储能聚合起来,参与本地的电力市场,提供辅助服务,而辅助服务的收益并没有去跟用户分享,只是用户了电费。

德国Fenecon/瑞士Ampard公司采用了用户侧聚合的虚拟电厂模式,Fenecon是比亚迪的储能系统代理商,Ampard提供分布式储能的能量管理系统,然后参与到当地的调频辅助服务的运行,从而获益。

美国加州GCN公司提供校园和一些社区的储能服务,合作模式有几种类型:和用户直接合作,还有联合光伏企业与用户合作,以及联合公共事业于用户合作,国外的配电公司就算是公共事业单位。用户所节约的费用,要在GCN公司和用户之间分成,GCN给用户免费安装维护,但是用户所节约的这些费用要分成,而且合同期是十年。之后GCN利用这些储能产生的调频备用储能服务参与市场,收益都属于GCN,不跟用户分享的。

德国区域能源供应商MVV Engergie提供了一种活期账户的应用,把装有光伏的用户安装的储能,以及装有热电联产的用户之间互相连接起来,之后就能够达到热电联产更加充分的应用,包括用户屋顶光伏更加充分的利用。同时也能够利用这个储能系统,能够参与到当地的辅助服务。所以说,国外的这些运营经验,其基础都在于电力市场中相应的市场主体身份,如果我国实现这样的商业模式,可能它的困难就在于电力市场目前没有给这些运营商一些参与电力市场或者辅助服务的身份。

以下简介我们团队在这个领域相关的一些研究基础,最核心的两块就是电力市场机制和需求响应机制的研究,参与到这些机制里的主体包括大用户、售电商、发电商还有分布式电源、储能以及各类型的需求响应资源。

在售电商参与电力市场交易方面,如何在不同的市场机制中做竞价策略,如何去做不同阶段的控制分析,如何面向不同的用户特征做需求响应机制。

在分布式电源交易方面,我们研究了分布式电源和中小用户的博弈竞价策略,以及利用智能合约区块链的模式来做去中心化的结算。

在分布式储能的协调控制方面,如果这是用户终端的一些小的类型的储能,是如何用分布式储能的协调控制去达到管理的效果。研究不同的控制模式,有集中式控制、分布式控制、分散式控制以及组合式控制模式。

在虚拟发电厂方面,无论是储能还是电动汽车或者分布式的中小电源聚合在一起,成为一个虚拟发电厂,对外参与的是需求响应或者是电力市场的辅助服务。

在电动汽车集群参与调频辅助服务方面,通过分布式协调控制,能够把电动汽车集群根据系统的调频辅助服务的需求提供备用。

在能源互联网方面,研究其数据层、技术层、控制层还有决策层的规范以及商业推广模式。

对于能源的信息服务,在电力公司以及售电商能够掌握到不同的大用户的用电的特性等等,构建了一个能量的信息服务架构,如何去分析,如何去定制参与市场的主体,以及策略和算法。

最后,总结与展望。

第一点,在能源互联网发展的背景下,各方面的技术支持,尤其是像通讯、信息技术、人工智能、大数据技术这样的信息技术的支持,对于储能的推广应用是一个利好。现在正在做的无线专网还有5G网络的应用,这些储能装上去了以后,如果是分布的,一个一个的,它可能不能产生巨大的效益。但是如果把这种零散的能够产生一个规模化的聚合效应,那么它的效益就出来了。

第二点,我国电力体制的改革,还有对于交易机制的逐步完善,这个就是储能将来可能遇到的运营的环境,因为只有这些交易品种的丰富,给储能的这些运营商一个参与的身份,他才能够在市场上盈利。

第三点,考虑不同的商业模式的创新以及参与主体的多元化,这个未来储能推广的应用基础。通过商业模式,达到集腋成裘、积少成多的聚合效益和规模效益。

第四点,储能如何去控制以及它怎么去安全的运行,储能也是它的本体因素,随着成本下降,控制技术和安全性更好。本次会议,各位储能专家也从技术上做了很多探讨,我觉得未来储能能够迎来更广阔的发展前景。

谢谢大家。