德国大众开始意识到,电动车才是未来,但要想在世界上最大的电动车市场中获胜,他们必须与一大批中国新兴的竞争对手展开竞争。哦,还有Tesla。

在上海西部一个偏远的工业区,这里的工厂每年生产数十万辆燃油汽车、变速箱和发动机,而这家世界上最大的汽车制造商正在加紧建造一座全新的工厂,这座工厂将生产一种与以往不同的汽车:电动车。

这是大众汽车公司对于未来的赌注,以期在电动汽车时代延续其传统汽车行业的霸主地位。在过去的80年中,大众在欧洲或美国的传统燃油汽车市场一直处于主导地位。但现在,大众最大的市场是中国,在新的环保法规下,该公司决心将自己重新打造成一家主要生产电动车的制造商。预计于明年开始量产的这家工厂,也将成为大众“全球最现代化的工厂”。

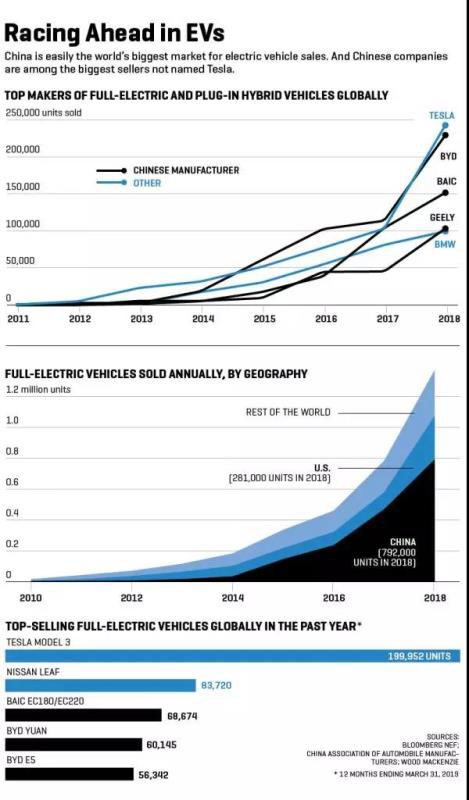

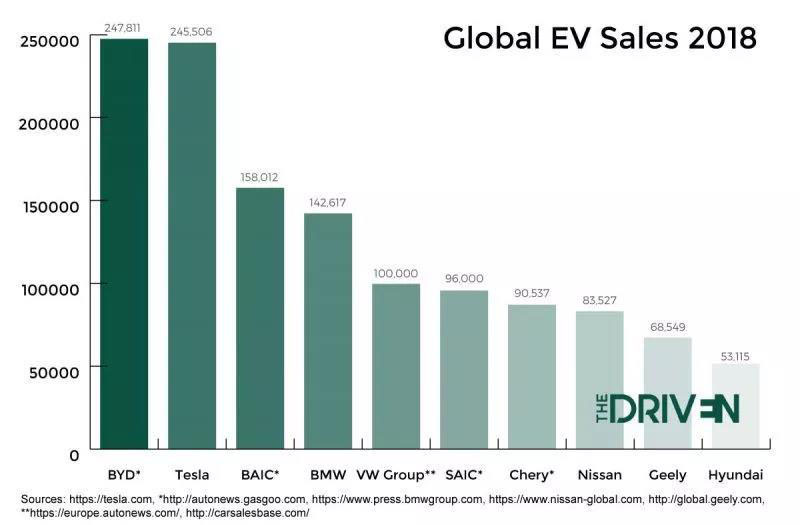

在汽车工业转向电气化的进程中,谁能笑到最后,将在很大程度上取决于谁在中国取得了胜利。截至6月30日,中国在全球插电式混动车和纯电动车的销量中占54%。美国的份额:16%。

但这仅仅是开始,中国汽车工程师协会表示,到2030年,中国40%的乘用车销量将为纯电动或插电式混动车。配套的充电基础设施建设充电站,在中国的主要城市也如雨后春笋般涌现出来。

对于那些在美国和欧洲担心中国工业霸权的人来说,电动车制造的崛起将代表中国掌握了新兴产业的技术先机。尽管中国不太可能垄断全球电动汽车制造业,但它正在定义全球电动汽车市场的发展方向。在许多其他行业中,北京落后于欧美,但在电动汽车领域,北京正将欧美竞争对手远远地抛在身后。

中国在电动汽车行业的努力并不仅仅是推动技术的发展,它还引导着消费者行为。在中国的大城市,如北京、上海和深圳,政府正在通过机动车号牌政策的调整,促进电动车牌照的发放和电动车的使用。

如果说世界上有一个城市是电动汽车未来的缩影,那就是深圳。在机场航站楼看到排队的每一辆出租车,都是纯电动的。而且,每一款都是由本土企业比亚迪生产的名为E6的纯电动车型。

比亚迪在中国的成长始于1995年,早期是诺基亚和摩托罗拉等西方品牌手机电池的供应商。比亚迪于2002年在香港证券交易所上市。2003年开始销售燃油汽车,2010年开始销售电动车、出租车和公共汽车。它早期的电动汽车只是燃油车的改进版。

在2014年前后,比亚迪的研发部门开始设计一种全新的汽车架构平台,旨在通过正向开发设计来优化电动汽车的特性。比亚迪从家乡政府的支持中受益匪浅,无论是政策补贴还是市政采购,比亚迪都是深圳电动汽车市场的最大赢家。

始建于20世纪30年代的大众汽车,目前在中国的汽车销量约为40%,超过了德国、北美和南美的总和;而大众也是中国最大的汽车制造商,去年在中国占据19%的市场份额。现在在全球范围内转型,但最重要的还是在中国,大众正试图从传统汽车的制造商转向电动车制造商。这也是它唯一的选择。

随着电动汽车行业补贴的降低,中国政府正在从“胡萝卜”变为“大棒”。大众中国区负责人预测,通过增加电动汽车销量,加速实现电动汽车的生产成本大幅降低至燃油车水平,这很可能在2022年或2023年实现。

不仅是因为中国电动车制造业发展迅速,这里还有一个回避不了的品牌——Tesla。在不需要补贴的情况下,Tesla的Model 3车型在中国取得了巨大成功,销量超越了几家造车新势力的总和,即便是在德国,Model 3的销量也高于其本土企业制造的电动车。

以跟踪长期趋势而闻名传奇投资人Ronald S. Baron在分析Tesla时,指出了Tesla高增长性的特点——十年前第一次接触这个品牌时,每辆车电池的成本是十万美金,而当它上市时,整车电池的成本已经降到三万五千美金,当时的Tesla只能跑200英里,而现在的电池成本越来越低,但续航里程已经达到370英里甚至更高。

Baron还指出,对于德国很多汽车企业来说,电池和电机的制造成本已经远远落后于Tesla,并且在性能上无法与之抗衡。企业的工会里,都是制造燃油车出身的人,对电动技术异常抗拒,因为新事物的发展会蚕食旧有的利益链条。对比起来,好像只有大众公司开始断臂求生,大力发展新能源汽车。与之同时,传统汽车厂商如菲亚特每年要斥资数亿美元向Tesla购买碳排放指标避免欧盟的巨额罚款。

随着Tesla上海工厂的完工以及北京出台一系列禁售燃油车的政策,中国将迎来一个全新的电动车技术密集时代。大众电动车总裁乌布利希说到:“中国创新的速度和成熟度给我留下了深刻的印象。在以往,我的许多同事常常对中国汽车制造商想要超过德国车企的想法嗤之以鼻,可这种骄傲是针对第一代燃油汽车的。而最近当他们评估中国竞争对手时,沃尔夫斯堡总部几乎没有人能笑得出来。”