对于所有的传统车企而言,获得电动车时代的“船票”,是他们通往未来世界的唯一方式。

尽管已经获得了中国新能源汽车25%的市场占有率,但比亚迪的营销人员对这样的成绩依然难以感到满意。

2019年8月份,作为全球最大的汽车市场,中国的电动车市场迎来了第二个月度的销量下滑。

这使得已然消沉的汽车产业,凭添了一份额外的低迷气息。

与此同时,整个燃油车市场,也正在遭受着因衰退而带来的严峻挑战。

对于汽车从业者而言,看起来,代表着未来和现在的两个市场,同时陷入了停滞。

焦虑和迷惘在蔓延。

在汽车供应链领域,很多从业者甚至于到了要打算离开汽车产业的地步。当很多人与车评君聊起这个问题时,我总是一再地劝说他们,要坚持住。

现在的汽车产业,今天很痛苦,明天更痛苦,但后天会很美好。

这样的事情,在互联网产业已经发生过一遍了,也将发生在百年汽车产业。这个产业,在经过痛苦的再造之后,将重塑辉煌。

在若干年之前,汽车产业曾是全球科技变革的中心,并极大地改变了人类的生活。但在过去的几十年,这个产业开始变得不再性感,头上的桂冠已被电脑、通信、互联网、智能手机们摘走。

电动车时代的到来,将彻底打破这个窝囊的格局。智能化的电动汽车产业,将重新成为全球科技创新的中心。

与此同时,那些没有拿到通往“电动车时代”船票的车企,将最终会被历史所淘汰。

在这里,要么上天堂,要么下地狱,没有中间地带。

一

2003年1月,王传福闯入了中国汽车产业,他说他是造电池起家的,要造电动车。理所当然的,他被视为“骗子”,同期被视为“骗子”的,还有马云。

2003年7月,车评君从汽车工程专业毕业,被投入到了社会的洪流之中。在学校中,我们一再被教育,电动车是非常“不靠谱”的事情。

汽车清洁能源根正苗红的技术路线是:燃油车、混合动力和氢燃料电池。尤其是氢燃料电池,被视为终极解决方案。

大学里的老师们,向我们描绘了一个美好的未来:水,被太阳能电解,成为氢气,然后灌进储氢罐,就像“油箱”一样被安装在车上,氢气通过一块被称之为“燃料电池”的神奇的东西,出来之后就是清洁的、甚至可以饮用的清水,留下的是电,驱动着汽车不断前行,没有续航里程的焦虑。

日本的“双田”在全球范围之内,似乎在引领者汽车的清洁能源技术路线。

至于为啥电动车不是未来的方向,大致的理由好像是,电池的能量密度存在物理极限,电池不安全。遗憾的是,彼时在制定技术路线时,锂电池甚至于都还没有大规模得以应用。第一块锂电池由索尼在1992年发明,丰田普锐斯项目,在1993年投入了研发。在此之前,“普锐斯之父”内山田竹志,已经得出结论,纯电动汽车不靠谱。1996年问世的通用EV1在2000年寿终正寝,证明了内山先生的英明神武。

2019年6月7日,丰田汽车CTO寺师茂树先生,勇敢地纠正了老前辈内山田竹志犯下的错误,他们认为,电动车发展的速度,已经远远超越了他们的想象,丰田汽车必须全面提速电动化战略,即将原计划的在2030年实现年销售汽车550万辆,提前到2025年实现上述目标。

王传福和马云们,早已将那些称他们为“骗子”的人进行了严重的打脸。阿里爸爸已经荣休,王传福先生,也早已品尝过了首富的滋味,并开始了向万亿营业额冲刺。过去的四年,比亚迪蝉联了全球新能源汽车的销冠。

事实上,当2018年进入尾声的时候,百年汽车产业的精英们,已经开始意识到,电动化是大势所趋。

赫伯特-迪斯,以及他所掌舵的大众,率先感受到了汹涌而至的时代浪潮,启动电动化转型。2018年11月16日,大众汽车集团监事会,一口气给迪斯批了400亿欧元的预算,对未来进行投资。

迪斯的两位同行,宝马汽车集团的CEO哈拉尔德-克鲁格和戴姆勒-奔驰CEO蔡澈,则因为在电动化转型上的不给力,在次年离开了CEO岗位。当然了,对于蔡澈,很多人更愿意视其为到点荣休。

当然了,这三个人在2019年3月20日,通过一次40分钟的电话会议,最终确定了整个欧洲汽车工业的清洁能源技术路线,只能是电动化。

全力推进电动化转型,是百年汽车产业的唯一选择。

首先,像比亚迪、特斯拉这样的企业,已经证明电动车技术路线和商业模式的可行性。

其次,当初设想的电池能量密度的物理极限,正在被不断地突破。包括动力电池、电驱动系统在内的电动化产业链高速发展,性能持续提高、价格不断降低,正在高速向与燃油车平价的转折点逼近。

传统汽车产业若干年前对锂电池的预测,统统被猛烈打脸。对电池的判断,也许我们更应该相信电池专家,而不是汽车“砖家”。

再次,严苛的排放法规,将燃油车逼到了墙角落。正如大众汽车集团CEO赫伯特-迪斯所言,除了电动化之外,他看不到还有任何其他的可能方式,来应对欧洲下一阶段的汽车排放法规。

中国的国六排放标准,已经在很多城市实施了,油耗标准的日趋变得严苛是可以预期的。这将会使得燃油车的研发成本和制造成本持续攀升。

于是,2018年12月4日,大众汽车集团产品负责人、大众品牌乘用车的首席战略官迈克尔-乔斯特(Michael Jost),在德国《商报》(Handelsblatt)主办的汽车高峰论坛上,公开声称,2026年将是大众汽车集团推出最后一代燃油车产品的时间节点。

于是,2019年4月17日,全球汽车零部件巨头德国大陆汽车集团宣布,2025年,是最后一次对内燃机进行研发投入,并制定了内燃机的退出时间表。

于是,2019年9月,戴姆勒-奔驰负责产品研发的董事马库斯•谢弗(Markus Schaefer)表示,戴姆勒没有开发下一代内燃机的计划。

在2025年左右,一方面,电动化的动力总成成本,大概率会与内燃机动力总成成本持平。另外一个原因是,到那个时候,内燃机能否在可控的成本之外应对排放和油耗的标准,存在着很大的不确定性。

最后,在智能电动化时代,汽车产品将会是全球顶尖汽车科技商业化落地的最佳载体,汽车产品的属性,将会变得更加多元化,汽车对人们的工作、生活和学习,将会带来天翻地覆的变化。

这些变化,会让汽车制造商变得更加powerful,更有存在感和影响力。显然,也会拥有更高的估值。

二

眼下,电动车市场增长不及预期。但从战略的角度而言,王传福无需焦虑。

尽管中国的电动车市场已经是第二个月在下滑了,但这并不代表着趋势,这更多的是因为,中国新能源政策补贴大幅度退坡之后,一些非常规性需求的消退所带来的阵痛。

总体而言,电动车市场的开启还处于前期阶段。根据中汽协的数据,2019年8月份,中国电动车对新车市场的渗透率仅为4.3%。

然而,电动化的未来,已清晰可见。

在刚刚过去的法兰克福车展,电动车则呈现出了令人瞠目结舌的受追捧程度。据盖世汽车统计,这届法兰克福车展,总共展出新车73款,其中新能源汽车达到了46款。

在此前的成都车展上,我们甚至可以看到一款挂着广汽传祺的logo、却由广汽丰田销售的电动车iA5。

几乎绝大多数大型跨国车企,均已经做出了战略决策,即全力推进电动化转型。这里包括欧洲的大众、宝马、戴姆勒-奔驰,也包括以汽车巨头丰田为代表的日系车企。

作为一枚先行者,王传福迟早会享受到电动化浪潮的红利。

2019年1-8月份,比亚迪累计销售新能源乘用车17.29万辆,市占率为24.23%。2018年,比亚迪的市占率约为20%。

截止2019年6月,比亚迪新能源汽车的保有量超过63万辆。根据公安部的数据,在这个时间段,全国新能源汽车的保有量为344万辆,市占率为18.31%。

高市占率和高保有量的好处是多方面的,一方面,会有更好的品牌和口碑效应。另一方面,大保有量,让企业有着更加丰富的运维经验。这么大的保有量,很容易就可以说服消费者,购买他们的产品,是一个稳妥的选择。

在产品方面,王传福的思路与马斯克不同,特斯拉讲究的是细分市场的单点突破,王传福的策略是全市场的覆盖。

截止目前,比亚迪已经推出了“王朝系列”和“e系列”两大品牌的产品矩阵,覆盖的细分市场,包括A00级到B级,甚至还有专门面向网约车市场的e5、e6。

王传福的产品打法,显然是追求市场的覆盖度。这么做的好处是,企业的成长,将会随着市场的成长而成长。

比亚迪的挑战在于,当整体市场在衰退的时候,显而易见他们更容易会遭受到影响。当然了,比亚迪的市占率依然在提升。相对而言,像特斯拉这种单点突破的时候,抗市场波动的能力会更好一些。当然了,享受大盘上行红利的机会也少一些。

所以,当整个新能源汽车市场整体走强的时候,比亚迪的高市场覆盖度的优势,就会发挥出来。

高产品覆盖度的背后,是平台化产品研发思路。

特斯拉的做法是,Model S一个平台,Model X又是一个平台,Model 3再增加一个平台,终于,Model Y选择了Model 3共用平台。

王传福的做法是,打造一个统一的e平台,当然会细分大型车和小型车平台。在这个平台,能够灵活地打造不同级别的产品。

比亚迪更加极致的做法在于,还开放了自己的车型平台,让更多的“友商”使用。这个“友商”列表,包括了丰田、戴姆勒-奔驰这样的巨头。

规模优势,是平台的核心竞争力。

在供应链方面,王传福的比亚迪,已经挖掘了足够宽的护城河。

作为曾经的“电池大王”,王传福打造的动力电池企业,充满了竞争力。比亚迪是截至目前,唯一能够研发和制造动力电池的汽车制造商。

这是一条非常宽的护城河。据博世估计,要想投资一个动力电池企业,需要投入200亿欧元,且不能确保是否能够成功。

动力电池,是一个典型的资金密集型、技术密集型和拥有极大规模效应的产业,头部集中的效应非常明显。

控制住动力电池产业,才能够扼住电动化命运的咽喉。包括整个电驱动的性能、以及电动车的性价比。

此外,比亚迪拥有电驱动系统的核心IGBT的完整供应链。IGBT以及后续的碳化硅,决定了电机的性能。全球范围之内,英飞凌和意法半导体,尤其是英飞凌,在车规级IGBT方面,处于近乎垄断的地位。

在智能化方面,比亚迪是第一家开放整车平台上341个传感器和66项控制权限的汽车制造商,也是国内第一家能够有效地支持L4级别自动驾驶的整车硬件平台。

当然了,比亚迪还拥有一支经过了时间考验的市场营销团队。

对于王传福和比亚迪而言,他所需要做的,仅仅是不断地挖宽护城河,静静地等风来。

三

如果说截止到现在,绝大多数人都可以毫不犹豫地指出,比亚迪和特斯拉,已经获得了通往电动车时代的“船票”。

这两家企业,为此均付出了15年的时间,并几经“至暗时刻”。

对于后来者而言,要想获得一张电动车时代的“船票”,显然不是一项容易的挑战。

尤其是,当遇上了一个如此艰难的车市环境。

2019年9月,从任何一个角度来衡量,此时此刻的全球汽车产业,都是令人失望的。

车市在下滑,在不断地下滑,截止目前,还不知道底在哪里?

车企之间的价格战,已经刀刀见肉。有的是为了维持市场份额,而有的是为了去库存。整个汽车产业的利润下滑,几乎是必然的。

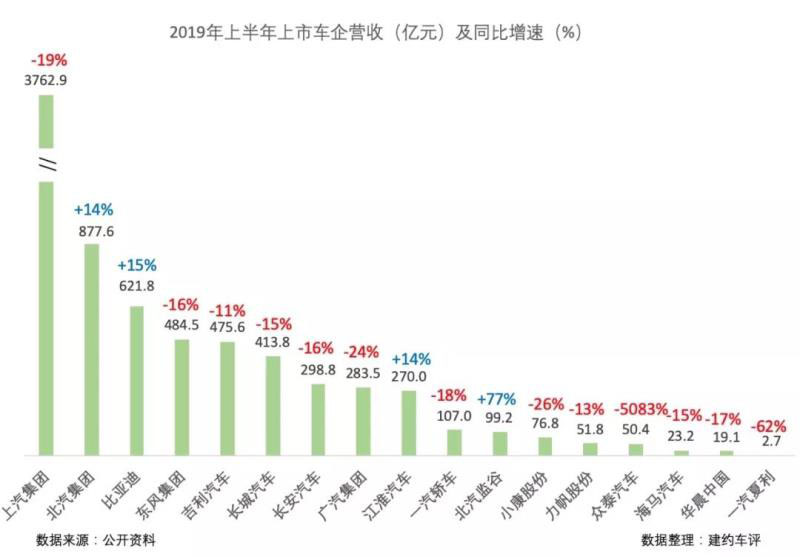

根据中汽协的数据,1-7月,中国汽车工业重点企业(集团)累计实现主营业务收入22060.2亿元,同比下降7.8%;累计实现利税总额2852.5亿元,同比下降27%。

包括跨国车企,净利润也节节衰退。

2019年上半年,宝马的净利润从60亿欧元降到20亿欧元,下跌53%;戴姆勒-奔驰的净利润下滑78%,跌到9.07亿欧元;日产汽车截止2019年6月31日第一财季的净利润下跌90%;本田2019年第一财季(4月1日-6月31日)的净利润下跌29%……

恶劣的市场环境,甚至于已经威胁到了传统车企的生存,在这样的背景之下,他们还不得不多方筹措资金,进行电动化的战略转型。

其艰辛程度可想而知。

为了获得发展未来科技所需的资金,传统车企们不得不把“结构重组”的大刀,砍向了燃油车业务。

裁员是不得不推进的。

在宝马方面,德国《经理人》杂志曝料,该公司计划在2022年之前,裁员5000-6000人;还是这家杂志,曝料戴姆勒-奔驰的裁员计划是10000人;福特已经计划在欧洲裁员1.2万人,关闭6座工厂;日产要裁员1.25万人,压缩40万辆的产能;通用汽车集团在全球削减1.47万个工作岗位,这是顶着特朗普的强烈谴责做出来的……

削减传统车型,以降低研发成本也是一项关键的举措。

德系豪华车巨头奥迪计划将旗下的产品组合削减40%以上,目前已经砍掉了27%。日产方面,计划削减60款车型。本田方面,计划在2025年之前,将全球的衍生车型数量削减1/3。福特已经决定在北美停产轿车。通用汽车,在关闭工厂的同时,那些工厂所生产的轿车车型同时停产,甚至于包括雪佛兰Volt这样的新能源车型。宝马管理层已决定取消2系敞篷车、标准轴距7系、X2、8系轿跑车和敞篷车以及下一代Z4等多款车型的产品线……

此外,这些传统车企的OEM们,还在玩命地要求供应商加大年降的力度,想尽一切办法削减成本。

市场营销预算的下滑,在很多车企里,是以“腰斩”的姿势打开的,这样很好。

车企们的“三公”经费——差旅费用的审批,开始变得格外严苛。据说,李想的公务出行标准,已经降到了高铁二等座。

车企们疯狂地压缩成本,最根本的诉求是,集聚资源,获得通往电动车时代的门票。

四

当资源如此稀缺的情况下,如何将这样预算用好,就会变得极端关键。

在这样背景之下,类似比亚迪产业链垂直整合以及相关产业高度自主知识产权的优势,就会变得非常重要。一方面,可以避免走很多弯路和少踩一些坑;另一方面,可以避开这些先行者们强势的地方,找到后来者的切入点;最后,甚至于可以在某些方面,与之展开合纵连横。

从比亚迪的布局来看,他的核心竞争点在于,车型的平台,极具纵深的电动化供应链。

从特斯拉的布局来看,他的核心竞争点在于,爆款产品,智能化技术。

坦率地讲,比亚迪的模式更加难以模仿。电动车型的平台化,要想作为一种核心竞争力,需要有着非常庞大的规模,这种商业模式的规模效应非常之强,一旦建立领先的地位之后,很难追赶。

在燃油车时代,几乎每一家车企都会打造自有的车型平台。在电动车时代,这种可能性正在降低。原因在于:

1. 传统汽车时代,车企的核心商业模式是制造,赚取的制造利润。因此,基于“丰田生产方式”的丰田极具竞争力。

2. 在智能电动车时代,汽车的用途日趋多元化,在运营方面的利润将会变得越来越重要;此外,平台化和爆款车型等多重因素,都会使得制造毛利会不断地降低。这就会使得自研平台的效率变低,为了维持利润,需要不断地扩大规模。这些使得一些新进入者,不具备制造基因,而具备运营基因的“车企”,放弃研发平台,转而与开放平台的拥有者合作,通过构建运营生态,获得溢价和构筑核心竞争力。

3. 像比亚迪、大众等电动车大型平台运营商,通过规模优势和对供应链的掌控力,会使得那些自研平台的车企,在成本上的竞争力变弱,进而导致市场竞争力变弱。尤其是在新能源汽车普及的初期,一些补贴政策快速退坡,这会使得成本竞争力变得更加关键。这也是为何,像丰田这样的巨无霸,也要联合马自达、铃木、斯巴鲁、大发、日野等车企,联合研发电动车平台;与此同时,传统车企在预算上的极度匮乏,也使得每个车企都试图自研平台的可能性在降低。

在上述背景下,我们就会发现,戴姆勒-奔驰以及丰田在中国与比亚迪联手研发电动汽车,而福特则基于大众的MEB平台,在欧洲打造纯电动汽车。

与此同时,广汽丰田甚至于使用了广汽新能源的纯电动平台,推出在中国市场销售的车型。

动力的研发和制造,对绝大多数车企而言,是另外一个不应该尝试的事情。

哪怕是强大如大众,自有的动力电池工厂,至少需要到2022年底,才有可能量产。对于其他车企而言,哪怕自建动力电池工厂,也应该是一个中期计划。

对于所有的传统车企而言,需要解决两个核心挑战。

1. 打造出符合市场需求的电动车产品,把销量做起来。在这里,底盘是哪一家的、动力电池是不是自己的并不关键,关键的是能否准确地命中用户的需求。

在智能电动车时代,定义产品能力,以及运营能力,尤其是生态运营能力,对“车企”而言,会变得愈发关键。

2. 软件定义能力。这是所有的传统车企,必须要掌握的能力。在电动车时代,一家不具备强大软件能力的车企,大概率是难以存活下去的。

至于自动驾驶能力,尽管非常稀缺,这是一个难度堪比动力电池的赛道,不适合大多数传统车企进入。

在这样的背景之下,除了像大众、丰田这样的巨无霸之外,更多的传统车企,需要更加务实,在平台上,可以考虑与比亚迪这样企业合作。

另外一种可能性是,哪怕是自建平台,也需要面向细分市场,比如说定制出租车、商用车、小巴、物流小车,这样的策略会更具竞争力。

在这种策略下,如果不能成为细分市场的绝对领先者,就意味着策略的失败。

最终的目的是要把规模和市占率做起来。

在通过电动车时代的竞争中,规模和市占率意味着一切。有了规模和市占率,才有资格说平台,才有资格去整合供应链,甚至是自建供应链。

在智能电动车时代,汽车制造商的数量,会远远大于现在智能手机制造商的数量,因为汽车产品拥有更多的功能和属性,拥有这更多的细分市场组合。此外,不同级别之间汽车价格的差异比较大,这也许会让市场能够保有更多的参与者。

哪怕如此,现在的汽车品牌也已经太多了。

电动车时代,正在向我们逼近。竞争将会变得异常剧烈,更多的车企会倒下,也会有一些聪明的“幸运儿”杀出重围。

当然了,如果想获得一张“船票”,在2020年时,恐怕需要实现20万辆的年销量。