中国储能网讯:特斯拉开始要向中国市场发动总攻了。

如果一切不出意外,特斯拉在海外的第一个超级工厂,将会于2019年10月份投入使用,这就是位于上海临港的Gigafactory 3。

这个初期产能为15万辆的超级工厂,特斯拉计划到2021年中旬,产量将逐步攀升到50万辆。

该工厂从开工建设到投产,只用了令人震惊的8个月。通常情况下,中国类似工厂的建设周期为15个月。与之形成鲜明对比的是,特斯拉总部的Fremont工厂,在生产地狱里耗了20个月。

听说马斯克是一个非常严苛的人,但中国人的执行力还是让他赞不绝口。

8个月盖完一座汽车工厂,反映了马斯克猛烈进攻中国市场的心情,也出乎了绝大多数产业人士的意料:国产版本的特斯拉来的太快了。

中国,这个全球最大的电动车市场,迎来了一个异常凶猛的“造车新势力”。而能否在这个销量占到全球新能源汽车50%的市场取得成功,将决定特斯拉电动车事业的成败。

这是一次蓄谋已久的攻势,这是一次志在必得的攻势。这也是一次史诗般的极具历史意义的攻势。

这也是一个波澜壮阔的战场。

在这里,新旧造车势力摆开阵势,吹响了正面交战的号角;在这里,电动车作为一股新兴的势力,开始全面挑战燃油车的历史地位;在这里,机械的军团将与科技军团展开正面的交锋和融合。

市场的格局,正在被改变;

产业的结构,正在被改变;

人们的生活,也将会发生改变。

一

降价、降价、降价……

国产之后的特斯拉Model 3,大概率将会持续不断地发动降价攻势,永不停歇。

不要相信马斯克,此前他声称“国产Model 3的基础版定价会在32.8万元起”。

这怎么可能呢?这样的说辞,无非是劝说消费者们赶紧出手购入进口版的Model 3,并暗示:哪怕是国产版本的Model 3出来之后,他们也不会成为“冤大头”。

但是,不要忘了,特斯拉车主们的一个几乎是独享的荣誉称号——就是“冤大头”。

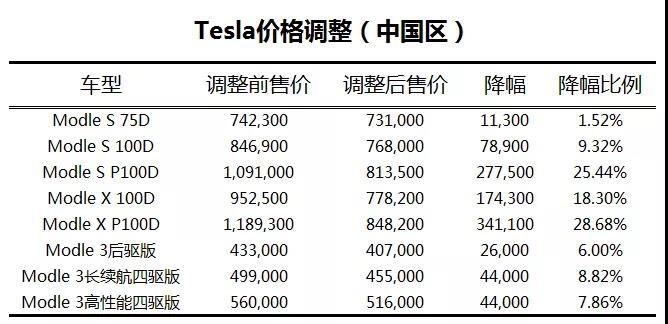

你们难道忘了年初的特斯拉在中国发起的“四连降”了吗?最高的降价幅度高达28.68%。

看看进口版的特斯拉Model 3标准版,那毫无竞争力的价格,我们就知道未来的降价正在到来的路上。

在特斯拉中国的官网上,尽管Model 3基础版的起售价格为32.8万元起,看起来还不错,但这里至少有4个坑:

在经过了车身颜色、轮毂、内饰颜色和自动驾驶功能的四波选装炒作之后,价格骤然上升到了45.44万元。

最坑爹的是,这些配置几乎是必选的。

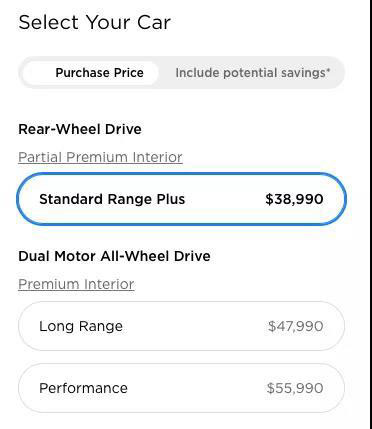

让我们拿出计算器,看看这两个价格意味着什么。哪怕是以7.1元的汇率来换算,“丐版”特斯拉Model 3的起步价就已经是4.62万美元了,是不是很坑啊?加上那些必备的选装之后,价格则攀升到了6.4万美元。

所以,非常容易就能够理解,2019年上半年,在中国这个全球最大的、市占率超过50%的新能源汽车市场,被某些狂热的粉丝冠以“神车”荣誉称号的特斯拉Model 3,仅仅录得了1.7万辆的销量,而这款车型上半年在全球的销量为12.17万辆。

如此形成鲜明对比的数据,我们可以非常容易地得出一个结论,特斯拉Model 3在中国的市场表现,令人失望。

像特斯拉这么“NB”的企业,在中国这么庞大市场,怎么能够容忍每年只卖出区区数万辆电动车?这个量,甚至还不如比亚迪的一个零头,是可忍孰不可忍。

尤其是,当一个一期产能达到15万辆的“超级工厂”在上海拔地而起的时候,上述的销量令人尴尬。更让人亚历山大的是,这个工厂的远期产能规划,在2021年中期达到了50万辆。降价促销,就成为了特斯拉不得不做出的选择。

马斯克是一个非常务实的人。

预测特斯拉旗下车型的价格走势,其实是有迹可循的。只需要关注特斯拉车型的交车周期,通常情况下,交车周期在2-4周的时候,马斯克先生就会启动降价。而当交车周期提升到几个月的时候,就会出现各种各样的幺蛾子“自动驾驶选装包”,有时候甚至直接来硬的——涨价。

按照特斯拉车型现阶段在中国的表现,按照现有的价格体系,2020年能卖出5万辆车,就可以谢天谢地了。

如此可怕的销量预期,怎能背负马斯克先生的雄心壮志?

《建约车评》几乎已经嗅到了国产版本的特斯拉Model 3降价的气息。

2019年10月11日,该公司中国版Model 3的官网,悄然发生了变化:原来进口版本的“标准续航版”消失了,取而代之的是“标准续航升级版 特斯拉中国”,价格都为32.8万元。

在这个车型的下面,赫然是进口版的“标准续航升级版”,定价为36.39万元。

这个操作,我们可以称之为“脑残”:这非常明确地告诉特斯拉的粉丝,国产的“标准续航升级版”比进口的“标准续航升级版”便宜了3.59万元。

这也使得我们可以预期:在未来推出的国产的“标准续航版”的价格,会比进口的“标准续航版”的32.8万元的定价,至少低3-4万元。

当然了,国产版本的特斯拉拥有足够充裕的降价空间,马斯克大概率会在内心深处高呼:在中国造车实在是爽。

以工厂的建设为例。

特斯拉Gigafactory上海一期产能建设的原计划是这样的:投资160亿元,建成25万辆的产能。

结果是,这家连年亏损的造车新势力,大概仅仅向中国的本地银行贷款了35亿元,在8个月之内,就得到了15万辆的产能。

对于中国人而言,标准的操作就是20亿元,获得10万辆产能。

对马斯克而言,这太省钱了。

中国的产业工人也特别可爱。

在中国,工会主要负责发电影票,极度nice和配合管理层工作。不像美国的UAW,一言不合就要罢工。此时此刻,这个“坑爹”的组织,正在持续不断地向特斯拉加州Fremont工厂渗透,试图把工人们“号召”起来,对抗马斯克。

特斯拉工厂的工人们,拿着大约17美元的时薪,鉴于全美汽车工人的平均时薪约为21美元,他们开始感到不爽。此外,他们对加班多有怨言,对于一周工作时间超过40小时的现状,感到不快。当然了,德国的汽车工人们,有的已经享受到了每周28小时工作时间的待遇。

中国的汽车工人,如果能够拿到10美元的时薪,就会感到欣喜若狂。

这些训练有素的工人们,像工蜂一样勤劳,能够长时间地在产线上不知疲倦、毫无怨言地作业。

这又会让马斯克恶狠狠地省掉一笔制造成本的钱。

在零部件方面,中国本土的供应链,在价格上会比美国供应链的成本低10%-15%,这估计也会让马斯克在睡梦中笑醒。

在中国生产的特斯拉Model 3基础版,如果起售价超过3.5万美元,就是“良心大大地坏”,因为美国人民都已经享受到了3.899万美元的这个价格了。

请注意,这是美国人民的“标准续航升级版”,他们的3.5万美元的基础版,尚处于PPT的状态。

如果以3.5万美元的起售价计算,折合人民币的价格应该是24.85万元,比较良心的定价应该是24.88万、24.86万或24.8万元。

此外,所有的选装包,因为实现了本地化生产,不能再收取中国版“冤大头”们的溢价,这些选装包,叠加在一起,不应该超过1.1万美元,也就是说,不能超过人民币8万元。

如果特斯拉希望在中国一年的销量能达到15万辆,其“丐版”的良心定价应该是24.8万元起,所有的选装包增加进去之后,价格为32.8万元。

这个价格,基本上会与国内的豪华B级车型宝马3系、奔驰C级和奥迪A4的主力车型,在刨去终端优惠再加上购置税之后的售价持平。

一个目标销量要达到几十万辆的品牌,主力车型的价格如果在30万以上,基本上是不符合中国市场的国情的。

二

特斯拉Model 3的中国攻势,对整个中国汽车市场的影响是深远的,对整个燃油车产业,冲击是显而易见的。对电动车市场扩张的促进是显而易见的。

这个品牌在中国市场的全面攻势,可以将其视为电动车企业,在豪华车市场上对燃油车发起了总攻,因为中国是全球最重要的市场。

在中国的豪华车市场上,王冠上的BBA将会遭遇到真正强有力的挑战。

这三家车企,在中国累积的年销量达到180万-200万辆,这里如果被特斯拉吃掉50万辆,后果将会变得非常严峻。

这样的变化不会在一夜之间发生。但是,“温水煮青蛙”般缓慢地丧失市场更加恐怖。因为人在极度害怕的情况下,会奋起反击,在缓慢丢失阵地的过程中,则会趋向于麻木。

在这个过程中,这些豪华车品牌,除了不断地丢失市场份额之后,盈利能力会受到实质性的伤害。

对于BBA而言,如果在全球最大的市场,不能击退特斯拉的正面进攻,基本上就可以宣告,在与造车新势力的竞争中遭受失败。

在北美市场,传统汽车世界的豪华品牌,对特斯拉的崛起毫无办法。

当然了,在中国市场作战,马斯克打的是客场,这里的竞争环境更加恶劣,“友商”们会更加凶恶。

特斯拉在中国的市场攻势,对整个电动车世界,意味着很多。首要的价值体现在对消费者和市场的教育上。

对于消费者而言,他们将会遇到一款在产品力上足够可以干掉燃油车的“明星车型”。

特斯拉Model 3,在安全性、操控性、加速性能等传统车企擅长的领域,可以干掉竞品。而在自动驾驶、OTA、联网服务等智能化领域,可以吊打燃油车。

在续航里程上,Model 3入门级产品的NEDC续航里程在460公里以上,如果安装了家充的话,能源补给体验会优于燃油车。特斯拉的专有充电网络,也将会解决很大程度上的远距离驾驶的能源补给需求。

对于一些追求时尚、科技和前卫的年轻人而言,特斯拉的logo恐怕会比BBA的logo更加地熠熠生辉。

电动车的直接竞争对手首先是燃油车,特斯拉Model 3的成功,也将会激励其他的电动车制造商,通过打造爆款车型从燃油车那里切割市场的蛋糕。

像特斯拉Model 3这样的越来越多的爆款电动车产品的入市,会根本性改变电动车在消费者心目中的口碑。

更关键的是,豪车市场的购买者多是先锋人士和意见领袖,他们的购买决策,有着更强的示范意义和风向标意义。

B级和C级电动车市场,在整个市场份额中比例的扩大,在很大程度上,将会改变这个产业的公众形象。

消费的观念会随之改变。

此外,特斯拉的充电体验,也会刺激竞争对手改善充电体验。事实上,传统车企如大众汽车集团,造车新势力中的小鹏汽车,都已经在充电方面采取了果决的行动。

产品体验、服务体系的持续改善,必将促进电动车在中国的普及速度。

特斯拉Model 3在中国的市场攻势,在一定程度上,也会引领中国新能源汽车市场,从对B端销售有依赖的模式,向C端销售为主的大转型,启动真正意义上的新能源汽车消费市场。

那些原先靠网约车走量的公司,在转型中,将会面临尴尬的局面。如果不能打造出打动消费者的电动车产品,恐会丧失“领先”的市场地位,甚至会被淘汰出局。

2019年,中国新能源汽车市场的渗透率可望超过5%,特斯拉Model 3的国产,将会进一步加快新能源汽车对市场的扩张步伐。

对于传统企业而言,这是一个重要的信号,整个产业正处于发生变革的前夜。

在这样的时刻,传统车企如何加速推进“电动化转型”,已成为一个刻不容缓的战略事项。

三

特斯拉与中国,这个世界上最大的新能源汽车市场的深度融合,在推进汽车产业电动化转型进程的同时,也会给整个电动化产业链带来巨大的张力,同时伴随着巨大的阵痛。

一个产业被催熟和自然增长,对从业者的感受是截然不同的。

作为一个具有远见卓识的企业家,马斯克并不在意短期之内的盈利状况,对于特斯拉而言,在产能可以满足的前提之下,规模和产业链的成熟度,才是特斯拉考虑的第一事项。

随着供应链成本的不断下降,特斯拉将会发动一轮又一轮的价格战,这会给电动车的江湖带来血雨腥风。

具体到中国市场,造车新势力们将会面临着异常严峻的生存挑战。

鉴于现阶段的中国新能源汽车市场的私人消费,都是第二辆、第三辆甚至是第四辆,这种先锋和前卫的市场购买,对功能性的要求变得非常低,这会模糊细分市场的边界。

这使得特斯拉Model 3作为一款电动车轿车,甚至会抢走一些造车新势力的电动SUV的市场。

这会使中国本土的造车新势力,在前期特别艰难的时刻,生存的状况每况愈下。

当然了,哪怕是等到电动车开始进入到理性购买阶段,特斯拉Model Y也将开始启动在中国的本地化生产。

特斯拉的国产,将会加速中国造车新势力的淘汰和沉淀的过程。

实力弱的将快速出局,有实力的不得不舍命狂奔,以迎接更加惨烈的价格大战、产品大战、生态大战。

在2020年的时候,希望有2家左右的本土造车新势力能够杀出重围吧。

传统燃油车的电动化部门,也将会非常难受。

比如BBA的即将推出的电动车产品,鉴于销量上与特斯拉相差太大,将难以在供应链的采购价格上与之匹敌,进而会造成市场上的被动。

一个简单的例子是,BBA中电动车销量最大的宝马,2019年的销量估计在16万辆左右,特斯拉的销量则在36万辆左右。

为与特斯拉竞争,传统车企在电动化业务上展开合纵连横,将成为不得不做出的选择。比如福特与大众共用MEB平台,丰田与比亚迪联合研发电动车……

特斯拉的国产,在促进电动化和智能化供应链成熟的同时,也将会让这些供应链上的企业更快地实现“头部集中”。

马斯克对动力电池企业的压价是凶狠的,连松下这样的巨头,都对特斯拉充满了无奈和不满,彼此间不断地互相伤害。

日本动力电池巨头一再表示,与特斯拉合作几乎没有盈利的可能。

在最近的一篇外媒的报道,松下CEO津贺一宏在被媒体问及“是否后悔与特斯拉在Gigafactory进行合作”时,他毫不犹豫地说“后悔了”。

特斯拉在中国所生产的车型,在动力电池的供应方面,已经确定了与LG化学和宁德时代的合作。

这将会愈发加剧特斯拉的供应商们之间的“内战”。

强势的马斯克,加上激烈的竞争,将会使得动力电池巨头们,拼命地在能量密度、价格等核心指标上展开“军备竞赛”。

这也会带动特斯拉竞争对手们的动力电池供应商,不得不加入战局。

在这场惨烈的技术“军备竞赛”中,研发能力不足、规模不够大的小型供应商,很快都将会被淘汰出去。

动力电池的“头部聚集”已经非常明显了。

对于电动车的整个电动化供应链而言,由于马斯克在市场前端的价格战,他们都将不得不分摊BOM成本的不断下降所带来的压力。

这将会极大促进包括电机、电控、Pack、热管理系统等电动化零部件供应商的兼并重组。

这个过程会非常痛苦,那些所谓的特斯拉“概念股”不要高兴得太早。

从可以预期的终端降价的效果上看,特斯拉的国产,我们甚至可以将其视为一次大规模的“新能源补贴的退坡”。

让整个供应链苦不堪言。但除此之外,市场价值是截然不同的。

新能源补贴退坡,对于新能源汽车而言,终端的售价没有降低,甚至是提升了,这造成了市场的收缩。但特斯拉未来发动的价格攻势,将不断地拉低电动车的终端售价,则会促进电动车市场的扩张。

那些在如此急遽的电动车市场高速扩张、和激烈的价格战中能够存活下来的企业,将会步入非常美好的智能电动时代。

四

特斯拉在中国的成功,显然不会易如反掌。

中国市场和美国市场有着巨大的不同,任何伟大的汽车品牌,在这个国度上,都曾为了中国消费者的偏好做出过妥协。

对于客场作战的马斯克而言,前辈们遭遇的问题,他都将会遇到。当然了,马斯克更有性格,这也注定了特斯拉在中国市场,会遭遇到很多挫折。

这些可能遭遇到的挫折包括:

1.在短期之内,特斯拉Model 3和Model Y,将不会考虑为中国的消费者做本地化的改进。从而日渐让消费者感到不快。

这些可能的改进包括:轴距加长,优化座椅和内饰,改善NVH的性能,对车联网系统进行大幅度地升级。

在初期,由于特斯拉Model 3在性能、技术领先性上拥有绝对的优势,且消费者的前期购买并不care功能。特斯拉的上述问题,都会遭到掩盖。

但是,随着整个电动化产业链的成熟,以及传统汽车巨头的入场,电动车市场竞争的加剧,特斯拉Model 3的上述缺陷,将会被不断地放大,而被消费者所唾弃。

2.一手将马斯克和特斯拉推上神坛的中国媒体们,将会亲手将他们黑成翔。

这个事情的发生,将无可避免。

在前期,作为智能电动车的标杆,马斯克和特斯拉享受到了汽车和科技媒体们无条件的、毫无保留的爱。然而,一旦这家企业在中国展开大规模的运营,鉴于马斯克对媒体一贯的性冷淡作风和特斯拉不打点媒体老师的作风,这家企业被中国的自媒体们所抛弃是毫无悬念的事情。

当然了,在这里,还会有特斯拉的竞品们的推波助澜。

3.将在中国遭遇组织的快速扩张和动荡。

在此之前,特斯拉中国仅仅是一个销售和服务机构,当Gigafactory 3在上海拔地而起的时候,他们将会拥有供应链管理、生产制造,甚至是包括本地化研发等更多的事项。

这必然会导致中国团队的急遽扩张,同时管理难度剧增。

马斯克需要销量业绩,并不需要管理团队的excuse。如果在前期的销量以及生产方面的数据不能达到“钢铁侠”的预期,更换中国团队负责人的决策很容易就可以做出。

所有人都知道,在特斯拉的工作压力是巨大的,在中国地区进行本地化运营之后,这种态势不但不会有任何改变,在严峻性上恐怕还会加剧。

特斯拉在中国团队的动荡,完全是可以预期的,赶紧去那里抢人吧。

4.遭到中国本土新势力的迎头痛击。

马斯克先生是一个工作狂,也在美国市场获得了巨大的成功。在此之前,他比较幸运的是并没有和中国人正面交锋。

美国这个国家比较奇葩,基本上没有同质化竞争。

令人感到极度震惊和失望的是,在如此庞大的一个国家,截至目前几乎只存活下来了一家造车新势力,即特斯拉。

中国的市场则截然不同。在这个神奇的国度,任何一个充满希望的创业市场,都挤满了数不胜数的创业者。甚至于像造车这么凶险的创业赛道,居然有数百家初创企业挤在其中。

在中国,从每一个细分赛道脱颖而出的幸存者,无不久经沙场和经历九死一生,具有极强的同质化竞争能力。

经纬中国的创始人张颖曾经毫不客气地指出,美国这些创业者如果与中国人发生正面竞争,将会毫无悬念地被杀个片甲不留。

在中国的波澜壮阔的新经济市场,无论其海外的竞争者多么强大,在中国市场无一例外地遭遇了惨败。

无论是搜索引擎市场、即时通讯市场、电商市场、出行市场、社交媒体市场、智能手机市场,没有一起例外事件。

外国创业者,对中国市场、中国消费者的了解程度与中国人相比,毫无竞争力。

傲娇的马斯克先生,在中国市场,在智能电动车的竞赛中,被中国人打败,是一件大概率事件。

更何况,马总还在脑机接口、太空发射、地下轨道运输等多个充满不确定性的市场中四处出击,不够聚焦。

总结

终于,国产版的特斯拉要来了,特斯拉对中国市场的全面进攻,正在缓缓地拉开帷幕,这是一场激烈的战争。

无数的企业,将会在腥风血雨的竞争中倒下。在暴风雨的洗礼下,也必将会培育出一批具有竞争力的本土企业。新的产业,也将会在激烈的竞争中快速走向成熟。

智能电动车,正在以更快的速度走进人们的生活。

人们的工作、生活的方式都将会被改变。这个世界,也将会被他们所改变。