中国储能网讯:缺芯少核”,一直制约着我国新能源汽车发展。

我国新能源汽车用IGBT(绝缘栅双极型晶体管)芯片及模块90%以上需要进口,今年以来IGBT芯片价格上涨超过40%,近来供货周期8至12周,最长52周!

这组数据反映的现状,就是我国新能源汽车电控核心技术缺失的一个缩影。“这些年来,新能源汽车‘三电’中的动力电池产业发展迅速,但电控方面与国外先进技术相比还有不小的差距。”中国汽车工业协会顾问杜芳慈向《中国汽车报》记者表示。

核心技术缺失

近期,业内有消息称,目前外方IGBT的正常供货周期最快也要两个月左右,慢的甚至要近一年。缺货是真是假难以验证,不过目前国内缺乏IGBT核心技术却是不争的事实。

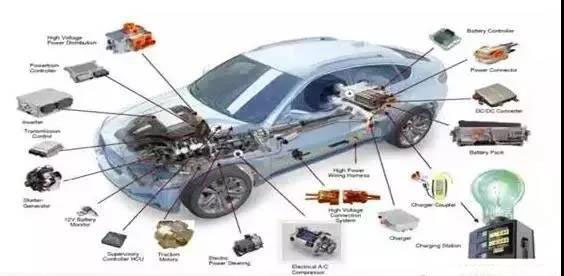

IGBT对于新能源汽车电控有多重要?作为电动汽车的“CPU”,IGBT可以说是汽车电控的核心,如交流与直流的转换、电压高低的转换,以及对电机的变频控制,甚至热管理系统、智能系统、空调系统等,都离不开IGBT。在一定程度上,IGBT的性能直接决定着电动汽车的性能。一般情况下,一辆纯电动汽车需要数百个IGBT模块,其成本占整个电控部分成本的近50%,同时占整车成本的近10%。相比之下,在这方面混动车所需略少,而电动大巴的成本更高。

因为IGBT芯片和模块的技术“门槛”高,不仅涉及设计、制造、封装三个高精尖技术领域,而且难度大、周期长、投入高,至今国内企业绝大多数都没有掌握最先进的车规级IGBT技术,即使有的企业目前拥有的相关技术也与国外存在代差,没有任何一家国际芯片巨头愿意转让该领域的技术。因此,我国每年要花费上百亿元人民币从国外大量采购。

目前,德国英飞凌、日本三菱电机和富士电机是IGBT全球三大巨头。日本技术实力雄厚,即使是英飞凌也只能在日本之外的国际市场参与竞争。在跨国汽车品牌中,只有丰田汽车拥有完整的车用IGBT技术,并实现了自给自足。

正因如此,“缺芯”的现状引发业界极大关注。今年三月,政协第十三届全国委员会第二次会议上,多位政协委员呼吁要大力推进工业半导体及IGBT模块产业发展,并形成第2282号提案。近日,工信部在答复中指出,对此要调整完善政策实施细则,更好的支持产业发展……深入推进产学研用协同,促进我国工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业的技术迭代和应用推广。

竞争带来改变

近日,有消息称,为应对可能的国际贸易风险,华为已开始研发IGBT技术。其实,在此之前,比亚迪有感于受制于人的困境,历时十三年、耗资十多亿元攻克了这一技术难关。

早在2018年,比亚迪就发布了达到国际一流水准的车规级IGBT4.0,其不仅突破了晶圆设计、模块散热、封装工艺和制造等关键技术,打破了国外专利和技术封锁,同时也成为了国内唯一一家拥有IGBT完整产业链并量产的车企。比亚迪搭载IGBT4.0的电控系统,为比亚迪的整车提供了对电流准确有效的控制。

“核心技术如果不掌握在自己手里,就难以把控市场。”比亚迪高级副总裁兼汽车工程研究院院长廉玉波向《中国汽车报》记者介绍,去年市场上出现IGBT供应不足,比亚迪不仅对IGBT价格拥有话语权,实现了产能的三分之一对外销售,而且实现了核心技术和产业安全不受制于人。

至今,国内有的企业也在发力IGBT相关技术。10月17日,国电南瑞发布公告,拟与国网下属科研单位全球能源互联网研究院有限公司共同投资设立南瑞联研功率半导体有限公司,国电南瑞以“IGBT模块产业化项目”部分募资5.59亿元出资,占比69.8%。

11月21日,国产IGBT企业嘉兴斯达成功过会,近日将于上交所上市,其业务主要为对采购的IGBT芯片进行模块化封装。此外,台基股份、士兰微、中车时代电气、扬杰科技、同方股份、中芯国际等公司均涉足IGBT产业,但大多处于产业链下游的封装部分。

电控发展新方向

当今世界,技术发展日新月异,已成常态,对于集中了众多高新技术的新能源汽车领域更是如此。在电控领域,晶体管的进化、控制理念的升级都是发展的结果。

在晶体管方面,特斯拉Model 3已经使用了SiC MOSFET(碳化硅功率场效应晶体管)来替代IGBT,比亚迪的SiC MOSFET也即将装车。这一新型晶体管的耐高温、大电流冲击等性能更强,模块尺寸更小,效率更高,而且能缩短充电时间,减少电损耗帮助增加续航里程,虽然本身成本目前高于IGBT,但可以通过各相关系统效率的提升来降低整车制造成本。

在控制系统方面,基于数字化浪潮,电控的“域控制器”也开始出现了。简单而言,域即区域,域控制器可以将汽车电控的各部分功能划分成几个区域,如动力传动域、车身电子域、辅助驾驶域等,然后利用处理能力强大的多核处理器芯片,相对集中地进行管理。由此可以将车内的触控显示屏、仪表显示屏,电子地图、通信显示等尽量整合为更少的显示屏,实现智能化、集中化管理。今年的法兰克福车展上,大陆集团已经推出了全新的以“域控制”主导的集成车身电子平台(IIP),可以在一台计算机上同时运行多个不同需求的操作系统。

可以预见,随着汽车“新四化”的发展,电控技术的演进将会呈现更新更快更强的态势。“要有国际视野,不断提高竞争意识,加强技术创新,努力转型升级,加快我国新能源汽车‘三电’技术发展,是实现产业由大到强转变的基础。”杜芳慈认为。