近日,某自媒体平台称,固态电池将提前量产。

而根据中国科学院院士欧阳明高的预测,全固态电池估计在2025-2030年后才会实现商业化。

中国市场上比较被市场关注的固态电池企业,目前发展的都不是全固态电池。

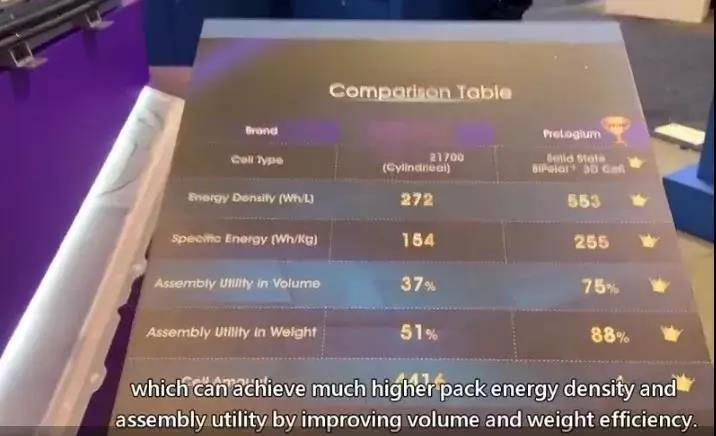

得出固态电池提前量产的言论,来源于辉能科技推出的NCM811+石墨负极的类固态电池,软包电芯密度可以达到255Wh/kg。

这款电池在CES 2019上展示过,整包内含4个大电芯,能量密度接近于宁德时代石墨负极的NCM811一代电池。

根据搭载宁德时代NCM811电池的宝马X1插混车试验数据显示,虽然该电池单体能量密度已经超过240Wh/kg,但是在1C的充放条件下,能量密度仅为213Wh/kg,低于当前主流的NCM523电池。

辉能之所以够达到如此高的能量密度,主要得益于其正负极材料体系,以及固态电解质重量轻的特点,所以起点上就比液态电池有优势。并且随着电解质变成固态,重量上会有所减轻,负极由石墨升级为硅基材料,能量密度会有进一步的提升。

但是,高能量密度的固态电池,意味着锂离子数量多,如何在短时间内把这么多锂离子运输过去呢?

此外,有资料显示,氧化物体系室温下电导率约10-6-10-3S/cm,而传统液态电解质的离子电导率为 10-2S/cm左右。

辉能坚持氧化物体系的固态电池路线,和液态电解质存在着量级的离子电导率差别,意味着除了锂离子数量多,运输的阻力也增加了。这些问题,都是固态电池商业化的眼中钉肉中刺。

对于内阻高、充电困难的问题,辉能在2018年给出的解决方案是用锂陶瓷电池替代传统锂电池的核心部分,并宣称生产的固态锂电芯的内阻值能降到一般液态电池的水平,锂陶瓷电池确实在一定程度上能提高离子电导率,所以自然能减轻内阻高、充电困难的问题。

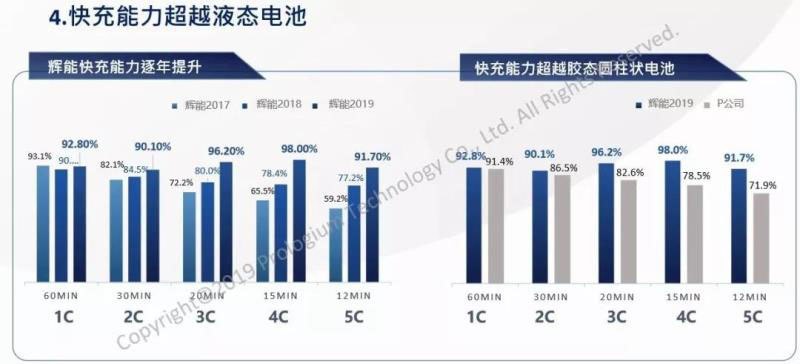

根据辉能此前提供的数据来看,2019年能实现5C倍率12分钟充电91.70%。

但是宁德时代在4C-5C的情况下,能实现12-15分钟充电80%。

难道辉能已经在快充技术上,突破了固态电池的壁垒,实现了跟市面上比较优势的充电技术同等水平,甚至更优?这个还是需要冷静下来看一下。

此外,在快放方面,辉能还宣称其电池5C放电能力和SONY的18650同等级,而且温升大幅低于18650。

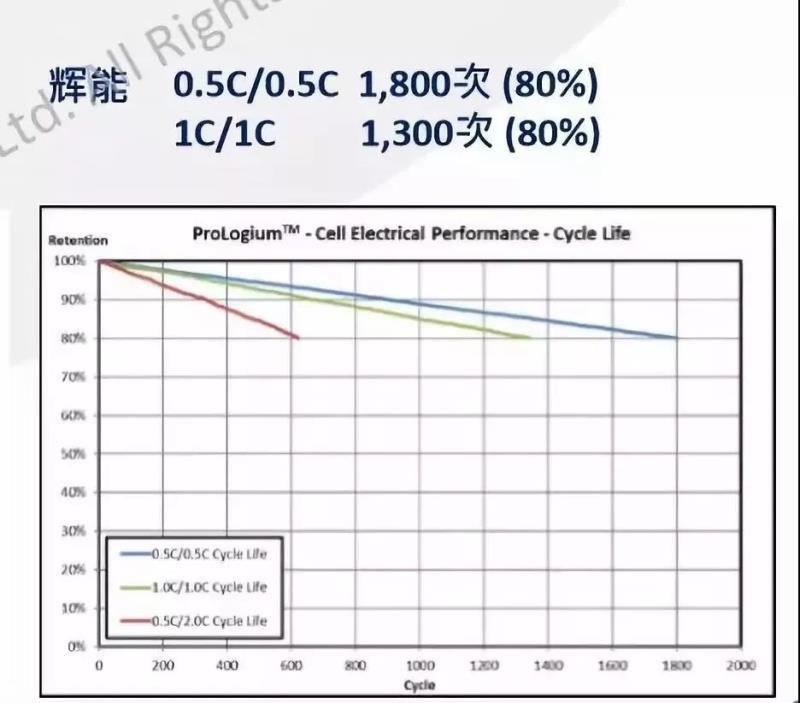

虽然在能量密度和快充能力上,辉能给出的数字很有杀伤力。但是,在循环性能上,辉能明显不够强势。

辉能推出的NCM811电池在1C放电倍率情况下完成1300次循环后余电在80%以上,基本上三四年就要退休了。

但是宝马X1上的宁德时代811电池,经历2500次循环之后,也能保持80%以上的容量。循环寿命的差别可想而知。

循环寿命或许就是辉能NCM811电池比较明显的软肋了。在技术层面上,界面和锂枝晶的问题也一直存在。

另外一个软肋就是成本问题了。

NE时代此前也撰文论述过,就氧化物固态电池来看,生产过程成本仍然占比超过50%,相比于锂离子电池(过程成本仅为20-30%)仍然明显偏高。

而且NE时代根据机构研究表明,如果固态电解质LLZ下滑到50$/kg的价格,并实现大量量产的话,最终全固态电池的加工和材料成本有望下降到140-350$/kWh,而目前三元锂电池电池系统价格为1.1元/wh。

而辉能此前测算结果显示,固态电池在cell层面成本要高出液态电池,即使产能达到20GWh时,固态电芯成本仍是液态的1.1倍。

到PACK层面,当产能达到20GWh,实现一定的规模效应,固态电池的成本是液态的98%。

若是类固态电池MAB技术,PACK成本会更低,大约为竞争对手的七成。

很明显,辉能将降本集中在MAB技术和规模效益上,规模效益的达成是一条很长的路。而且辉能还表示氧化物电解质需要高温烧结,但是不利于大量量产,所以会选择以压合方式代替高温烧结。

辉能宣称2023年全固态电池试产,2024年全固态电池要量产。五年的时间,要解决技术问题和成本问题并且达到量产,而且量产最起码是GWh的生产规模,并且还需要成熟的产业链支撑,五年的时间,似乎也是有点不够用。

此前丰田前研究专家在NE时代电池大会的论坛上明确表示,全固态电池很难量产,因为存在露点管理和粘合方面的问题,而且很难解决。

所以全固态电池是否能提前量产,真的是打了一个大大的问号。