中国储能网讯:中国乘用车市场整体步入寒冬,但豪华车品牌增长期尚未结束。乘联会最新披露的数据显示,2019年11月,国内豪华车市场销量约为20.24万辆,同比增长18.6%;2019年1~11月,国内豪华车市场销量约为200.3万辆,同比增长11.5%。

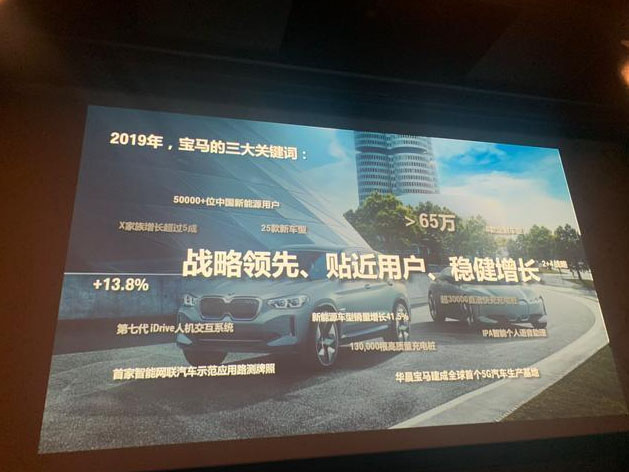

在2019年豪华车市场整体上扬的背景下,处于豪华车第一阵营的宝马品牌表现突出。宝马方面披露的数据显示,2019年11月,宝马集团(含MINI)再度拿下国内豪华车市场单月销量冠军,销量约为6.84万辆,同比增长12.1%;2019年1~11月,宝马集团在中国累计交付65.6万辆新车(含MINI),同比增长13.6%。《中国经营报》记者注意到,宝马在销量和增幅上均位居ABB(奥迪、宝马、奔驰)三强榜首。

在电动化赛道上宝马亦已实现领先。12月17日,宝马集团大中华区企业事务副总裁孙玮在宝马集团媒体公开课上透露,截至2019年底,宝马新能源汽车在华累计销量已经超过5万辆,位居中国高端新能源汽车市场第一。

孙玮向记者透露,2019年,宝马集团在全球市场实现新能源汽车累计销量达到50万辆,并预计到2021年将向全球客户累计交付100万辆新能源汽车。她称,宝马将坚定地推动电动出行战略,未来宝马将在中国建设面向全球市场的新能源汽车生产基地。

临近岁末,回首2019年,孙玮用“战略领先”“贴近用户”“稳健增长”三个关键词解读了2019年宝马实现高质量发展的秘诀。

“宝马是一个特别强调战略领先的公司,做任何事情战略都非常清晰,步伐非常坚定,落实得也非常好。”孙玮称,宝马在2018年就针对中国市场提出了“2+4”战略。在“2+4”战略布局中,“2”代表BMW和MINI两个核心业务品牌;“4”则代表着宝马集团A.C.E.S“新四化”发展战略。

“宝马在中国市场未来的发展,要基于两个合资公司(华晨宝马、光束汽车)去拓展在中国市场的本土化。”孙玮表示,在合资公司华晨宝马方面,截至目前,已有6款BMW国产车型在华晨宝马生产;2019年,增加了BMW iX2新品;2020年将首次推出BMW iX3 纯电产品,这款产品将是宝马在中国建设、面向全球出口的第一款纯电车型。

2019年,宝马集团与长城汽车(601633.SH、02333.HK)选择以50﹕50对等持股方式,合资光束汽车(全称为“光束汽车有限公司”),项目总投资51亿元,包括建设16万辆燃油车出口产能以及纯电动乘用车研发。据悉,宝马计划在光束汽车投产电动版MINI。MINI主打小型车,是宝马集团旗下子品牌。

“光速汽车专注于MINI品牌,由宝马与长城两边共同开发与生产,未来MINI品牌将会出口纯电新能源汽车。BMW品牌与MINI品牌,都将是未来宝马拓展中国市场本土化的一个基础。”孙玮说道。

回望2019年,宝马在“新四化”等方面持续发力。其中,为推进智能网联和自动驾驶的研发进程,宝马在2019年下半年密集与中国联通、四维图新和腾讯分别就5G移动通讯、高精地图和“高性能数据驱动开发平台”签约合作。在自动驾驶方面,2019年9月,宝马成为中国首家获得智能网联汽车示范应用路测牌照的国际整车制造商。根据规划,宝马的首款自动驾驶车型BMW iNEXT将在2021年实现L3级量产功能。在智能化方面,宝马还率先将天猫精灵智能语音助手整合到车内并推向市场,为用户提供无缝链接的数字化生活体验。

事实上,随着市场竞争进入深水区,如今宝马在中国市场各个领域的成果逐渐显现。宝马集团大中华区总裁兼首席执行官高乐此前对记者表示:“中国不仅仅是宝马全球最大的销售市场,也在引领汽车行业转型走向‘新四化’,是宝马全球战略落地的引领性市场。宝马的目标是通过‘2+4’战略布局以及宝马全面的研发理念和技术专长,为中国客户提供安全、可靠、更轻松愉悦的未来出行服务。”

近两年,中国汽车市场整体下滑,行业竞争加剧。在此次媒体公开课上,孙玮在提到行业竞争问题时显得信心满满。她表示:“在中国市场已经有非常多的汽车品牌的情况下,这两年中国汽车行业又增加了很多新的品牌,大家都在喊‘狼来了’,都在说汽车行业的传统企业还能不能生存,它们的未来在哪里?如今两年过去了,可以看到,汽车是一个门槛很高的行业,它没有那么容易被颠覆。对于宝马来说,宝马的核心竞争在于创新及其强大的体系能力。其中,在强大的体系能力方面,宝马拥有上千个供应商、上万个经销商,还有庞大的物流体系、零配件供应体系以及售后服务网络。”