贵州有座水电站,颜值一般没人敢说她不是贵州第一,而且,它也是贵州历史上的第一个水电站。筑坝成湖的“小西湖”因当年关押少帅张学良而远近闻名,但很少有人知道在距它约1公里处,树木掩映下的一栋单体建筑暗湿的地下室内,两套闲置的发电机组,在抗战时期却日夜不停运转发电,保证了兵工厂的武器制造。这就是贵州省第一个水电厂——天门河水电厂。

天门河水电厂位于桐梓县娄山关镇独石村上天门洞西侧,厂区距坝区(小西湖)约1公里。1938年抗日战争时期,国民党兵工企业纷纷内迁,国民党石林兵工厂、沈阳兵工厂、江陵兵工厂等几家兵工厂陆续迁到桐梓,改名为四十一兵工厂,职工和家属近两万人。

天门河水电厂今年不但上榜了第八届全国重点文物保护单位,还入选“中国工业遗产保护名录”名单。它是中国最早的溶岩地下电站,我国第一座地下水力发电厂,我国最早采用调速装置的水力发电站;贵州省第一座水力发电站;抗战时期由清华大学、浙江大学、东北大学、西北大学、工业大学等5所大学的专家、教授共同设计完成;采用当时最先进的美国通用公司水轮发电机组,通过驼峰航线运输,创造了当时中印空运重件的最高纪录。拿奖拿到手软,不得不让人心服口服!

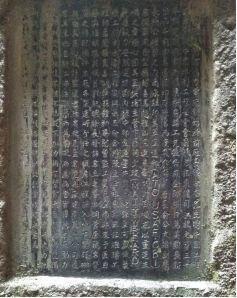

来看看这座水电站的历史。1938年随着抗日战争形式的变化,各地兵工厂纷纷迁至贵州桐梓,因电力缺乏,国民政府于1939年冬开始筹建水电厂,选址在大娄山山脉的上天门洞西侧,为便于隐蔽,利用天然溶洞作地下主机房,其引水道、尾水道均设为地下暗道。主机房上部地面为输配电房,就是我们看到的这栋小房子。当年有多所大学参与设计,并在建成的主机房内留下校名和校徽。1941年春天水电厂及其配套工程开始动工,1945年5月调试完成,放水供电。

它直属国民党军政部兵工总署西南分署领导,每日生产“七九”步枪200余支、捷克式轻机枪89挺输送到抗日前线。应抗战之需,兵工厂电力缺乏,由国民政府军政部兵工总署决定修建天门河水电厂,于1944年从美国购进两台“GE公司”制造发电机组,发电量为576千瓦。由美国卡尔少校押运,经印度越过喜玛拉雅山空运而来,创造了当时中印空运重件记录。

电站由总工程师陈祖东负责,组织清华大学、东北大学、西北大学、浙江大学、工业大学五所大学人员参与联合设计。几千民工苦干了三年半时间至1944年,才修成这座贵州历史上的第一个水电站。1942年,电站的蓄水水库落成,水面百余亩,可蓄水40余万立方米,成为景色秀美的山间湖泊。为抚慰员工思乡情绪和幽禁爱国将领张学良之需,仿西湖格局在湖中修了几处景点,有“三潭映月”“柳浪闻莺”“望湖亭”“湖心亭”“放鹤亭”等,水库故名“小西湖”。

不论是从选址、规划到建筑设计,水电厂都遵循了实用、保密、防空等原则,依山而建,整个主体工程全在新开凿的隧洞内。可谓巧夺天工,而两台发电机组至今仍然运转正常,其文物价值远远超过其送电价值,是为抗战服务的最好物证。对研究我国二十世纪三十年代水利电力和科学技术发展史有着重要意义。