中国储能网讯:随着新能源车市场不断升温,动力电池相关技术也在成为国内外汽车厂商发力的重点。其中,大功率快充技术近来曝光率极高,且备受瞩目。

大功率快充通常指,充电功率在350kW或以上,10-15分钟可充满电(4C-6C),并以单枪方式给动力电池充电的技术。(充电速度业界通常用“C”倍率来表示,简单理解就是1C充电,即一个小时充满,2C充电,即半个小时充满,数值越大充电速度越快。)

近来,欧美电动汽车对“大功率快充”炒得尤其热闹。

日产与美国最大电动汽车快速充电公共网络EVgo将联手在美国全境建设200个直流快速充电站;四大汽车巨头合作建立的lonity充电网络,计划到2020年在欧洲主干线上修建约400个充电功率高达350kW的大功率充电站。

保时捷旗下首款电动跑车Taycan的800V超高压电气系统更是赚足了眼球;而特斯拉将会会部署SuperChargerV3,最大充电功率为250kW。

“大功率快充”这一概念因为各路车企发声迅速升温。这是否也意味,大功率充电在国内短期内有望实现呢?

事实上,由于大功率快充应用的前提是对冷却技术、IGBT、动力电池冷却监测、电动汽车电压等级及其安全性,电网负荷的整体解决方案,换言之,以上任何一项都是制约其大规模应用的瓶颈。也就是说,时下火热,是别人家的“火热”,在国内,现阶段的技术储备和验证还远远不够。

➤国内实现大功率快充的技术与应用挑战

目前,我国大功率快充技术尚未完成模式验证,行业标准也未指定完成。简单从电压或电流两个方向来看,提升电压意味着动力电池、电气零部件的电压等级都提升;提升输出电流,意味着充电桩上增加冷却措施及其稳定性及其关键,这样一个电压电流的问题在实际操作层面就成了车企、电池、充电桩需要共同面对的问题,涉及的材料,元器件更是纷繁复杂。

比如,据北汽新能源技术高级经理白健介绍,大功率充电技术需要改进PEU(动力控制单元),如:MCU(电机控制单元)中IGBT(绝缘栅双极型晶体管)需要重新选型、OBC(车载充电机)输出侧变压器需要调整、电容和二极管等元器件要选用900V以上的耐压等级器件;DC/DC方面,也需要调整输入侧变压器;动力电池系统(BMS)和整车控制系统(VCU)方面,主要是温度方面传感器的增加,控制策略和保护策略的调整和设计。另外,高压线束方面也需要进行优化设计。

再就是,如果把动力电池的电压提升,那么电流输出就会相应变大,那么充电电缆的发热量也会变大,发热量大就要上冷却措施。

目前用的主要是液冷系统,即在充电电缆上铺设一个冷却的液体回路,就类似于空调的压缩机,把压缩机装到充电机柜里面,然后液体回路装到充电电源里面去。但是,这就带来了一个非常突出的问题:一旦冷却系统失效,会将用户放到一个极其危险的境地。

比如,去年4月左右,一台保时捷在欧洲某家4S店内充电起火,业内人士分析是冷却系统失效所致(不过,保时捷官方并没有给出个正式说法)。

另值得一提的是,充电系统与车辆的接口与充电协议。当充电功率达到350千瓦以上时,其接口与充电协议的规范就是另外一套体系了,在国内从技术实现上来讲依然需要时间。

除了上述制造方面的技术、研发等方面问题,还一个比较大的难题是如何应用大功率快充。如果大功率快充规模化,其对电网负荷要求也极大。

以杭州为例,截止2018年拥有机动车数量244万辆,如果按照新能源汽车到2025年20%左右的替换率,叠加机动车复合增长数量,到2025年至少拥有50万辆新能源汽车,如果按照高峰期2%新能源汽车使用大功率快充,即1万辆,以350KW大功率充电为例,需要新增负荷约350万千瓦,而目前杭州市区负荷总计约500万千瓦,这几乎是不可能完成的任务,更别提尚未计入的慢充桩,普通直流快充桩的负荷。

早在2016年,中电联牵头成立了大功率充电标准工作组,对大功率充电技术进行了探讨和研究,也做了相关实验和设计。

中电联标准化中心副主任刘永东表示,大功率充电技术是现有2015版充电技术路线的补充,在今后很长一段时间内,大功率充电技术是在一定场景下的应用需求,将和现有充电技术路线长期并存,不会替代现有充电技术。这也从侧面印证了大功率充电尚存在着技术和应用方面的双重难题。

不过,他同时也认为,大功率充电技术作为一项系统工程,从技术提出到完成标准制定,需要2-3年时间,为了适用2020年前后汽车的发展规划,有必要现在抓紧开展大功率充电技术的研究、工程实践和标准预研工作。

持这种观点的还有中国电动汽车百人会执行副理事长欧阳明高,他指出,“我国要围绕大功率充电展开超前研究,整车企业可以先进行尝试,也为标准的制定积累数据和经验。而到2020年前后,我国必须要把大功率充电的问题摸透,届时将进行相关标准的制定。”

➤中外大功率快充运营差异与距离

趋势面前,事实上目前国内已经有一些企业开始了大功率快充技术的研发,比如星星充电、万马新能源等研发了360kW及更大功率的快充产品。

(星星充电500千瓦液冷大功率充电设备)

不过这时欧美已经举起350千瓦甚至450千瓦的大旗。国内与欧美之间的差距是明显的,这种差距是否有超越的可能性,如何超越?

对于大功率充电的发展阶段,国外已经有了未公开场合的商用,比如在4S店内的维修和样车展示时会使用大功率充电,而在国内还相对处于初步探索阶段。虽然说有的充电设施运营商已经可以做到350千瓦及以上的设备,但整体上,除了前面我们提到的还没有出台具体的标准外,一个普遍的现象是,车端少有进行整车相关系统的配套。

在欧美,充电设施都是车企在主导研发、建设和运营,比较商业化的一些充电设施运营商背后的大股东也多是车企。

而在国内,车企对于充电设施的研发与标准的制定没有特别高的积极性,除了蔚来汽车、小鹏汽车及威马汽车在充电设施上做投入运营,及后来者恒大,鲜有汽车涉足这一领域。相对欧美,在我国,依然是国家电网和设备制造商占据主导地位。

一位业内人士向高工电动车说,好像他们在“自娱自乐似的,不管你车的需求到底是什么,就自己搞。”举例来说,国内很多充电设施运营商都在推60千瓦、120千瓦,但市场上的车大部分并不需要这么高的充电功率;反观欧美就不存在这个情况,因为都是车企占主导地位。

去年8月,中电联与日本电动汽车快速充电器协会(CHAdeMO)签署了技术和标准合作协议,计划共同推动大功率充电技术、电动汽车与电网互动技术以及国际标准。

据透露,在这份合作协议中,我们前文提到的“充电接口”基本已经有了,就是来自于日本的国标,是一种插入电分开式的接口设计,其他的工作仍在进行当中。原计划是不久发布接口的标准,但显然一直在推迟。

其中缘由,是因为将车提高到350千瓦的充电等级需要全车整套系统的去升级匹配,而在国内合资或自主品牌还没有做这种样车的计划,所以在测试阶段无法进行实际操作,只能用仿真的实验环境进行测试。没有实战,当然也就无法官宣。

在上述情况下,见国外在推动大功率充电,就以为大功率充电的时代也到来了,显然是想多了。现阶段,大功率快充技术在国内想要突破和普及,需要行业内车企与充电设施相关产业链的公司通力合作。

此外,一直以来,行业都存在一种思辩,即大功率快充会影响电池寿命。那么,快充对电池衰减性影响到底有多严重?

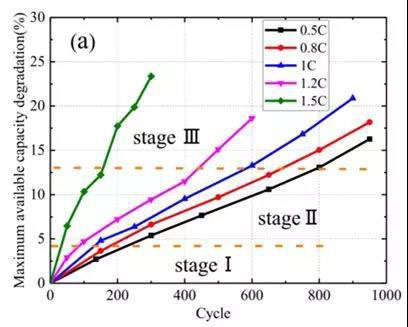

北京交通大学的YangGao等人研究就发现,充电速度对于锂离子电池的循环寿命有着显著的影响,将充电速度从0.5C倍率(2小时充满)提高至1.5C倍率(40分钟充满)后,电池的容量衰降速度是0.5C倍率充电的4倍左右。这也就意味着经常使用快充会导致动力电池的寿命显著缩短。在现有的三元锂动力电池技术下,大功率快充可能导致的电池寿命缩短现象更加显著,用车成本将急剧攀升。

另一方面,现阶段的快充对电池寿命和性能会有10%以上的损伤;自2015年至今至少有近百起在充电时引起着火的事故。几乎涉及新能源所有品牌。设想一下,如果在350KW的快充条件下,这个事故数量和比例会不会更高。可以这么说,充电功率越大,电池自身性能及车辆安全性能被降的越低。

综合上述两个大功率充电的主要问题,如果技术上面没有突破,材料应用上没有创新,在安全性上没有等到市场认可,未来大规模应用则遥遥无期。