“一百年前的T型车,一百年后的e平台!”

3月12日,比亚迪汽车销售有限公司副总经理李云飞在北京举行核心技术解析会暨e平台媒体沟通会上,对e平台给出了自己的评价。

李云飞表示,e平台技术的诞生,可以让纯电动车的开发速度更快、性能更强、质量更好、成本更低。这就像一百年前福特通过流水线生产方式推动燃油汽车普及一样,比亚迪将通过 e 平台大大推动纯电动汽车的普及。

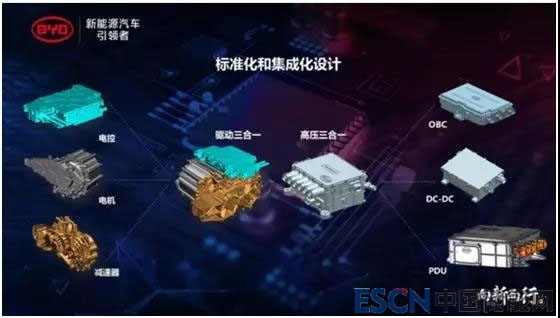

e平台是高度集成的一体化平台,比亚迪用 “33111”表达其部件,前两个“3”指驱动三合一和高压三合一;后三个“1”分别指一块板、一块屏和一块电池。

e平台有诸多优势。如相比分立式总成,e平台的驱动三合一模块和高压三合一模块集成可为整车减重40kg ,节省空间37L。其中驱动三合一可实现体积降低30%,重量降低25%,扭矩密度提升17%,功率密度提升20%;高压三合一则重量降低25%,效率提升1%到2%,功率密度增幅达25%。

通过对原本繁杂、分立的零部件进行标准化、集成化设计,比亚迪让纯电动汽车的“内脏”实现了“通用”与“整合”,由此引发了一系列连锁反应——核心零部件体积变小,重量变轻,采购成本变低。

回望汽车工业一百多年的历史,汽车产品正是通过大规模的批量化生产才得以大幅降低成本,并快速提升技术和性能。这其中,平台化战略与流水线生产方式的实施,起到了关键作用。

大众汽车集团不久前就宣布开放电动车MEB 平台,并公布了首家合作的企业德国亚琛的初创公司e.GO Mobile AG。

对于开放平台原因,大众汽车集团CEO迪斯直言,“开放MEB平台有利于降低成本,在该平台生产的车型越多,单车价格将越低廉。”MEB平台首家获益者也表示,大众允许其使用MEB平台,这样只需要投资3700万美元便可实现自主车型的生产。

比亚迪深谙此道。早在2018年北京车展,比亚迪就正式推出了e平台,并宣布向业内开放共享。

李云飞在此次沟通会上也直言,“2019年补贴或大幅退坡,车企只能降成本。但成本和性能是相悖的,而国家对电动汽车性能要求更高,包括性能指标。依托本身的规模化降成本已经杯水车薪,因为我们规模化已经最高了。只有通过平台化技术,全行业共享,开发速度加快,降成本的作用更大。”

目前,包括戴姆勒、北汽、长安、东风、长城等整车厂与比亚迪开始在零部件领域合作探讨。

e平台解读

比亚迪“33111”的组成构建中,前两个“3”分别指驱动三合一和高压三合一;后三个“1”分别指一块板、一块屏和一块电池。

“3”:指驱动三合一,将驱动电机、电控和减速器深度集合,可实现体积降低30%,重量降低25%,扭矩密度提升17%,功率密度提升20%

“3”:指高压三合一,将高压充配电系统OBC、DC和PDU进行深度集成,实现重量降低25%,效率提升1%到2%,功率密度增幅达25%。

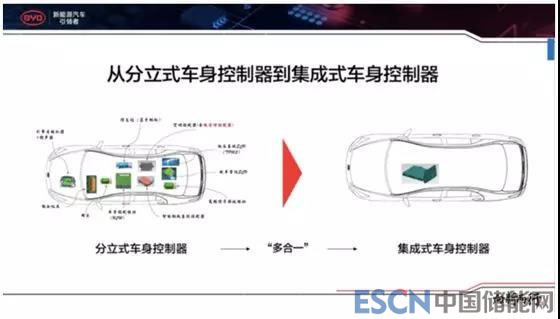

“1”:指一块将仪表、空调、音响、智能钥匙等控制模块十合一的PCB板,尽可能减少配件,降低成本,提升稳定性,并标准化扩展应用。

“1”:指一块搭载搭载“DiLink系统”的14.6英寸智能旋转屏幕。其充分保证用户使用的流畅体验,并提供多重软硬件安全保障。

“1”:指一块长续航、高稳定性、高安全性动力电池。

e平台具备的标准化和集成化两大特征,正是新能源汽车实现快速的产品迭代和平台化应用的两大利器。采用e平台模块开发整车,是解决困扰纯电动车研发的“轻量化”、“空间布局”、“能量密度”等难题的一条捷径。

e平台对原本分立的系统进行集成,使得汽车相关组件数量精简,体积变小,质量变轻,效率提升;同时又将大量零部件、接口、技术进行标准化开发,使之能在各级别的纯电动车型上通用。e平台各个模块均实现了“高性能、低成本”,并为下一步技术性能升级预留空间。

例如,集成式车身控制器集成了仪表、空调、音响、智能钥匙、倒车辅助、门窗等十多项原本分立的控制模块,而一块搭载“DiLink”系统的智能旋转大屏同时兼备了空调控制面板、音响控制面板、信息娱乐显示屏的功能。

车型方面,以比亚迪推出的元 EV、秦 Pro EV 为例,由于采用了 e 平台技术,得以重量优化、能耗降低,整车续航里程提升,但车重和价格并未高于同类产品;由于空间布局优化,整车的舒适性和操控性也随之提升了。

比亚迪表示,2019年,在e平台的推动下,续航更长、性能更强、更经济可靠的比亚迪全新EV矩阵正在展开。以即将上市的全新一代唐EV为例,百公里加速仅4.6秒,最高车速 180 公里/小时,综合续航里程 500 公里,百公里电耗仅 17.8kWh。