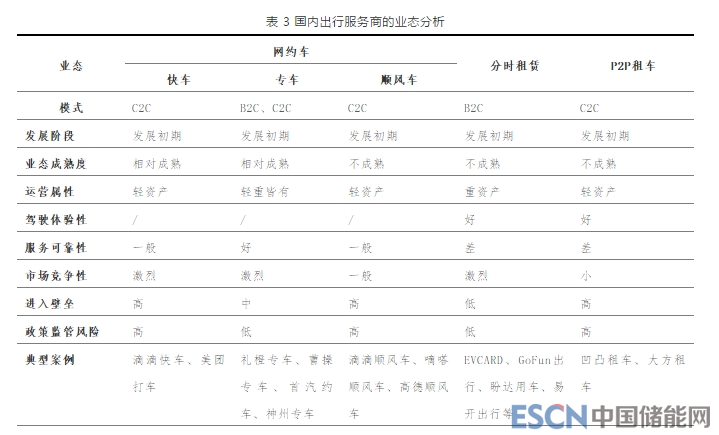

中国储能网讯:随着消费的转型、科技的驱动以及政策的引导等,出行市场正在发生深刻的变革,出行新业态不断出现。从市场发展热点和整车企业向出行服务商转型的业务布局来看,当前出行服务商的主要业态有五种,即专车、快车、顺风车(拼车)、分时租赁以及P2P租车,主要围绕车辆共享而展开的经营活动。从商业模式上来看,这些业态主要采取的是C2C和B2C两种主要模式,这两种模式各有特点。

1. 出行业态发展分析

从细分业态来看,当前各业态的发展呈现出较大的差异性和不同的发展潜力。具体来看:

第一,以专车、快车和顺风车为代表的网约车市场呈现出蓬勃发展之势和巨大的发展潜力。

网约车是指以互联网技术为依托构建服务平台,整合供需信息,使用符合规定的车辆和驾驶员,按照约定的时间、地点,提供非巡游的预约出租汽车服务的经营活动。网约车包括专车、快车和顺风车等。网约车凭借移动互联网、移动支付、方便、快捷等特点迅速被广大消费者所接受,并广泛融入到日常出行中。

(1)发展现状。网约车发展态势已席卷全球,并出现了以滴滴、Uber、Lyft、Grab、99Taxi、Taxify、Ola等为代表的一批打车服务巨头,主导着全球网约车市场。越来越多的用户习惯于用打车软件来叫车,相关数据显示,目前全球网约车的日均订单量超过5000万。而在中国,行业领头羊滴滴出行的日均订单可达3000万单。另据统计,截止2017年12月,中国网约出租车用户规模达到2.87亿人,同比增长27.5%,网约出租车使用比例达到37.1%;网约专车或快车用户规模达到2.36亿人,同比增长40.6%,用户使用比例达到40.6%。

(2)政策监管。作为“互联网+”发展下的新业态,网约车具有“一点接入、全网服务”的技术特征和跨部门、跨区域特点,行业监管面临新的形势和要求。为此,交通运输等相关部门不断加大协调配合力度,强化事中事后监管,加快形成监管合力,保障行业健康稳定发展。自从《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》颁布以来,中国成为全球首个在全国范围内承认网约车合法地位的国家。随后,中国各城市密集出台了各种网约车实施细则。截至2018年7月,全国有210个城市(包括4个直辖市、206个地级市)出台了网约车细则文件,覆盖率为62.1%,这些地方细则不同程度上影响了网约车在当地的发展。对于网约车行业来讲,未来的政策监管走向至关重要,是否会采取数量管控决定着其发展。

(3)市场竞争。在中国,网约车市场竞争非常激烈,主要玩家包括滴滴出行、美团打车、携程租车、嘀嗒出行、神州专车、易到用车、首汽约车、曹操专车、万顺叫车等头部玩家,以及一些地方性小平台企业。(4)发展潜力。贝恩咨询的数据显示,全球网约车市场规模已从2014年的50亿美元快速增长到2017年的300亿美元,由此可见网约车成长性和发展潜力非常大。

具体来看:专车是指由打车平台、政府共同认证,用于运送乘客的,主要通过手机等移动设备完成订单预约及支付的具有合法运营牌照的营运车辆。通常情况下,选择专车作为出行工具的人群主要包括小型企业商务用车、中高端人士日常出行,以及不想开车或由于限号原因无法自驾车出行的私家车主。目前专车市场主要有滴滴的礼橙专车、神州专车、首汽约车、易到用车和曹操专车等几大平台,以及一些规模较小的地方性平台企业如神马专车、克穷专车等,专车市场竞争同样较为激烈。相对来说,专车更为符合政策监管需求,更能够满足部分对高品质出行服务需求的用户,因此在细分领域有着较好的发展前景与潜力,但其瓶颈在于专车运营资质的稀缺性以及运营车辆牌照的有限性。

快车是指利用社会闲置车辆,通过手机等移动设备完成订单预约的一种用车方式,它与专车的区别在于定位和乘客对于价格的敏感度不同。专车用户对价格不敏感,更注重服务品质和出行体验,而快车用户对价格相对敏感,对乘坐体验要求稍低。目前国内快车的主要玩家为滴滴快车、美团打车等,其中滴滴快车的市场占有率较高。快车一般以C2C模式为主,通过平台撮合私家车和用户,由于进入门槛低,服务质量较差,存在非法营运和安全风险,给网约车市场带来许多负面影响。另外随着网约车监管政策的越来越严格,快车的接入车辆需要转为运营车辆,这会影响私家车接入的积极性,对快车市场有一定的影响。但总体来看,快车市场还是有着较好的发展前景,但在滴滴几乎垄断快车市场的情况下,潜在进入者的市场机会已经不多。

顺风车,也叫搭便车、拼车或私家车合乘,一般是由合乘服务的提供者事先发布出行计划,或者由乘客发布后出行线路一致的人进行响应,而不是根据乘客的出行需求来响应。乘客通过平均分摊出行费用得到方便和实惠,同时车主通过空闲座位赚取一些费用来补贴养车费用。顺风车是个人向个人提供的出行共享服务,用以分担出行费用。在当前市场,顺风车市场的主要玩家为滴滴顺风车、嘀嗒出行顺风车、高德顺风车等少数几家,基本占据市场份额90%以上。滴滴出行数据显示,2017年滴滴顺风车和快车拼车服务累计分享座位超过10.5亿个,平台顺风车日均订单为200多万个,然而仅占平台订单总量的10%左右。顺风车因安全、信任等问题,发展并不如快车和专车。但我们判断,随着政策的完善、商业模式的成熟、技术的进步、信用体系的完善以及乘车安全问题解决等,未来顺风车还有较大的市场发展空间。

第二,分时租赁开始在中国快速兴起,但商业模式还有待完善。

分时租赁是指以分钟或小时等为计价单位,利用移动互联网、全球定位等信息技术构建网络服务平台,为用户提供自助式车辆预定、车辆取还、费用结算为主要方式的小微型客车租赁服务。分时租赁提供汽车的“随取即用”租赁服务,使用更灵活,消费者可以按个人用车需求和用车时间预订租车时长,收费以分钟、小时计算。分时租赁的用户主要分为两类,一类是以有驾驶证无车和因限行需要自驾的个人用户,另一类是企业用户,如面向政府公务车改革的用车需求。分时租赁解决的是10-100公里以内的自驾出行需求。

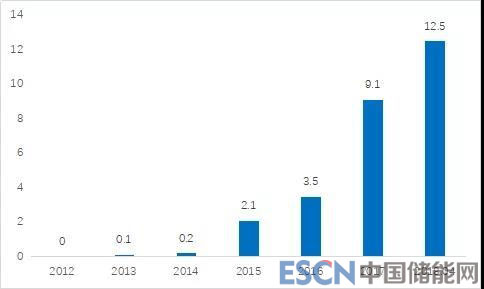

(1)发展现状。自2013年以来,以电动汽车为载体的分时租赁开始在中国兴起,先后出现了左中右微公交、EVCARD、e享天开、绿狗、易开出行、盼达用车、Gofun、Ponycar、巴歌出行、立刻出行、大道用车等一大批分时租赁平台。从保有量看,截止2018年4月,我国分时租赁车辆保有量超过12.5万辆,近两年规模提升较快,其中95%为新能源汽车。从地区看,目前分时租赁业务主要集中在一二线城市,并向三四线城市下沉,其中一线、二线、三线城市分时租赁车辆保有量分别占69.6%、19.2%、11.2%。从发展看,分时租赁即将迎来整合期,从2017年开始友友用车、Ezzy、麻瓜出行、Autolib先后宣布停止运营,易卡租车进行了股权转让,Car2go和DriveNow走向合并。从运营来看,分时租赁还存在出租频率低、网点少、取还车不方便、牌照资源受限、停车位少、充电设施不健全等问题。

(2)政策监管。从政策看,分时租赁属于共享经济,是我国鼓励发展的范畴。交通部《关于促进小微型客车租赁健康发展的指导意见》中明确提出鼓励使用新能源车辆开展分时租赁。同时,上海、深圳、重庆、广州等部分城市也出台了相应政策来鼓励分时租赁的发展。从定位来看,分时租赁在城市交通中的定位还不是十分清晰,影响地方政府的决策。同时,分时租赁的发展还缺乏更多的顶层设计和政策支持。

(3)市场竞争。从市场看,分时租赁企业数量快速增加,据不完全统计,国内分时租赁注册企业超过500家,实际运营的超过100家。从参与者来看,主要来自于主机厂、互联网科技公司、大型租车公司、实业集团和创业公司等。从竞争格局看,头部企业逐渐开始出现,首汽Gofun、环球车享、盼达用车已成分时租赁的头部企业,3家占全国市场份额超过50%,布局城市分别达到50个、60个和8个,投入车辆规模分别为3万辆、2.5万辆和1.2万辆,而对于大多数企业来说,车辆规模从几十辆、几百辆到上千辆不等,规模普遍偏小。

(4)发展前景。普华永道思略特认为,随着国家政策的向好、新能源汽车产业的发展、出行需求的多样化、信息技术的快速应用,分时租赁市场在未来几年将以50%的增速继续发展,保守估计2020年分时租赁车队规模将达到15万辆以上。然而,虽然分时租赁有着较好的发展前景,但目前分时租赁盈利性不足,仅有少数企业宣布单城盈利,但对于整体而言,分时租赁商业模式的成熟还需要一段时间,而且分时租赁属于重资产模式,企业规模做大需要大量的资金,因此该行业很难诞生出全国性的、与滴滴出行相竞争的巨头,未来的市场格局将是少量行业巨头+区域性龙头企业,某一些区域会形成一到两个头部企业同时并存,更多的是未来格局为分散的、多边市场。然而,当前分时租赁行业是车企转型出行服务的首要选择,一方面可以小规模探索市场,另一方面是基于发展新能源汽车业务的考量,作为消化车企新能源汽车产品的一个重要领域。目前的行业格局还未稳定,因此还存在市场进入机会。

我国分时租赁发展情况 单位:万辆

第三,P2P租车的发展并不顺利,不少项目已折戟沉沙,但颇具发展潜力。

P2P租车是个人对个人的私家车直租模式,核心服务是为试图出租闲置车辆的车主和有租车需求的人搭建服务平台。这种模式将双边用户通过平台对接需求,车主可通过共享闲置车辆获得额外经济收益,租客可以更方便高效、并以低于传统租车30%-50%的价格租到车辆。P2P租车是一种走轻资产路线的租车服务模式,服务平台并不持有车辆,而是通过搭建共享平台为车主和租车用户提供信息配对。

(1)发展现状。从2013年开始,以解决个人对个人的闲置私家车租赁为核心的P2P租车模式应运而生,并迅速得到了资本市场的支持,出现了PP租车、凹凸租车、宝驾租车、友友租车、Cocar等众多P2P租车平台。P2P模式在某种意义上来说属于真正的共享经济,是充分利用闲置资源来发展共享业务,能够盘活资源并提升资源的利用效率。然而,由于各种原因导致P2P租车模式在中国并没有发展起来,P2P租车平台要么倒闭,要么转型。

(2)政策监管。2016年3月1日,发改委联合中宣部、科技部、财政部等共十部委印发《关于促进绿色消费的指导意见》,明确指出“支持发展共享经济,鼓励个人闲置资源有效利用,有序发展自有车辆租赁,创新监管方式,完善信用体系”。P2P租车属于共享经济,是国家鼓励发展的范畴,但由于缺乏完善的政策、信用保障等体系支撑,目前P2P模式在中国并未像网约车一样迅速形成规模。

(3)市场竞争。目前国内的P2P租车渗透率非常低,仅有凹凸租车、大方租车等少数玩家,市场竞争小。截止到2018年6月,凹凸租车业务已覆盖北京、上海、广州、深圳、南京、杭州等60个城市,注册用户达1000万,注册车辆超过50万辆,车型逾万款,短短几年里,凹凸租车已在共享租车领域占领了逾八成的市场份额。

(4)发展前景。P2P租车模式是国家鼓励发展的分享经济,采用的是轻资产模式,理论上来说有着较好的市场前景和发展空间。截止2017年底,我国私家车保有量达到1.7亿辆,若有10%的车主愿意分享车辆,P2P租车带来的供给量就可以达到1700万辆,是目前所有打车/快车平台存量的8倍以上,是传统汽车租赁行业的20倍以上,这对于提高闲置车辆利用率、满足用户自驾出行、降低出行成本、减少交通拥堵等方面具有重要作用。但私家车P2P模式还存在不少痛点,表现为征信体系的不健全、车辆安全问题、市场教育不到位、车主不愿意共享车辆、租客缺乏诚信、服务难以标准化等,只有充分解决了上述痛点,P2P租车模式才能获得大规模爆发。在当前中国,长期以来的国情是国人将汽车作为私人财产和身份的象征,汽车的财产属性十分突出,许多人不愿意将私人财产共享给他人使用,只有在未来汽车的财产属性下降,而汽车作为工具属性上升的情况下,汽车才能实现真正的P2P模式。

2. 出行业态模式分析

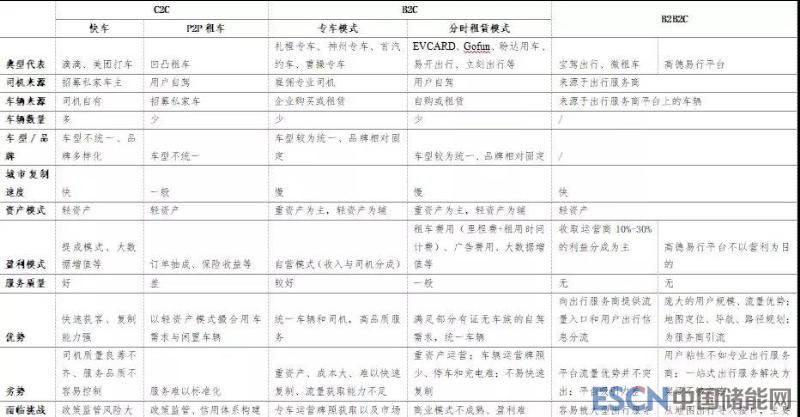

对于出行服务商上来说,不同的出行业态采用的模式不同。目前,国内网约车出行市场显著分为C2C(消费者对消费者)与B2C(商家对消费者)两种主流运营模式。C2C模式以滴滴为代表,B2C模式以神州专车为典型。两种模式在盈利上也有不同,C2C采用提成模式,B2C为自营模式。此外还有B2B2C模式和B2B模式。

C2C模式是指由平台招募私家车车主挂靠和加盟,通过平台对乘客出行需求和社会车辆及司机进行实时匹配的模式,并收取一定的提成作为平台收入。

B2C模式是指由平台公司提供车辆和专业司机,为用户提供用车服务,并收取一定费用作为收入的模式。

B2B2C模式是指通过平台为B端客户提供流量服务和出行信息,最终由B端向用户提供出行服务。这种模式的代表则是高德易行平台、微租车和宝驾出行。

B2B模式是指通过平台向政府机构、企业等B端客户提供日常用车、会务用车、商务接待、差旅用车、加班用车等用车服务。目前首汽约车、神州专车、曹操专车和易到用车均提供面向B端的用车服务。