□中国工程院院士 杨裕生

一、化学法规模蓄电的重要性

针对电网的“昼夜峰谷差”调节的需要,抽水储技术已很成熟而且难以替代,而且随着核能发电的发展,抽水储电站益显重要。太阳能发电,从总体上讲正好补充电网白天用电高峰之需,只是云层的影响引起短时间发电量的波动,要求以蓄电进行调节。(“太阳能白天发电,蓄电留着晚上用”的逆向“调谷”模式,难得经济效益,在路灯等局部有些使用价值,不宜规模推行。)风能发电受风速的影响更难捉摸,因而是规模蓄电的主要服务对象。但是几十万千瓦“整起整落”、响应缓慢的抽水储技术很难与之匹配,从而显出了化学法规模蓄电在风能发电中应用的重要性。用电大户的蓄电和军用蓄电更应使用化学法规模蓄电。

二、各种化学蓄电技术水平正在快速提高

各种用途对规模蓄电的要求各有侧重,应综合考虑需求目标和蓄电手段。高安全可靠性是规模蓄电的首要要求,装置的工作温度范围、比能量、易维护性、环境友好性也应是考察的内容。

各种蓄电装置性能的比较是相对的,而且是随着各自的技术进步而变的,既不可过分强调某些性能以偏盖全,也不可“一眼看死”而认定它无出头之日。以铅酸电池为例,过去认为它循环寿命短,而国外70%DOD情况下循环寿命可达4500次(2005年)乃至6000次(2009年)。如果我国过去10年中有支持燃料电池的十分之一的力度来支持铅酸电池的研发,其循环寿命短的问题绝不会有今天如此大的差距。“运行和维护费用高等缺点”其实也渐成历史,现在我国已能大量生产密封胶体免维护铅酸储能电池了。至于“失效后的回收难题”,也要实事求是分析。垃圾箱里什么样的废电池都常见,唯独见不到废铅酸电池!哪儿去了?全都回收了。可见,铅酸电池的回收并不是难题,而且是最为完全彻底的。现在的问题是,“山寨”型作坊用土法从废铅酸电池中提取铅会造成环境污染,其根本原因是政府部门没有及早、认真对待。这一点,对比一下国外铅酸电池的回收、再生政策措施,情况就很清楚了。据了解,最近有关部门已开始重视,不失为亡羊补牢之举;一些有社会责任心的大型铅酸电池公司也在筹建环保型的铅再生厂,虽然他们明知这是亏本的买卖。希望政府部门能出台系统的政策、措施,下大决心把这件好事领导好、办到底。

综合衡量安全性、成熟性、经济效益等因素,铅酸电池占有较大优势。国外最大的铅酸电池蓄电站容量40兆瓦时,10年前就建成了;我国也已有了百千瓦级的装置。江苏双登集团表示愿意提供兆瓦级铅酸电池参与演示蓄电站的建设。

锂离子电池技术进步速度飞快,真可谓日新月异。有些前几年还存在的问题,到去年、今年就已解决或基本解决了。目前国家电网和南方电网正用锂离子电池分别建设演示性兆瓦级风电场蓄电站和调峰蓄电站,是大规模应用的前奏。特别令人关心的电池安全性问题的解决也有很大进展,天津大学与天路公司合作研制成功的400安时钛酸锂—磷酸铁锂电池被称为“木头电池”,就是一例。

三、规模蓄电技术经济效益的判据

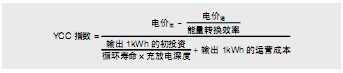

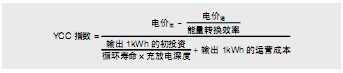

作为商业运行的规模蓄电,经济效益必须作为一个十分重要的问题加以考虑。应该有客观的判据来统一衡量各种不同类型蓄电装置的经济效益。我们将蓄电装置的初始投资、能量转换效率、充放电深度、循环寿命、维护成本五项性能与电能的“进价”、“出价”挂钩,推导出包含此七项指标的关系式,以计算规模蓄电装置的经济效益指数——YCC指数(如图所示)。(论文将发表在《电池》杂志上)

当计算出的YCC指数值 > 1时,表示蓄电企业盈利。

遗憾的是,按照目前收集的参数代入上式计算,除长寿命的铅酸电池和超级电容器外,锂离子电池、钠硫电池等大部分的化学电源在规模蓄电中尚不能取得经济效益。

四、赞成大力发展液流电池蓄电技术

规模蓄电就是一个典型的战略性新兴产业。正因为是新兴产业,其发展路径尚在探索中,技术更远未成熟。应该有选择地安排几种蓄电技术在竞争中发展,在发展中竞争,未来让市场作裁判。

液流电池体系繁多,笼统地说具有能量转换效率较高、循环寿命长、蓄电容量大、选址自由、可深度放电、系统设计灵活、安全、与环境隔绝而难形成污染、维护费用较低等优点,是发展前景很好的大规模高效蓄电技术之一。所以,我赞成发展液流电池蓄电技术,选择有优势的体系加紧研究,继续克服缺点,提高水平,将上述潜在的优势转化为现实的优势,全面地在同一个液流电池上发挥出来。

五、要一分为二评价全钒液流电池技术

现在,我国正在形成全钒液流电池的研发热潮,这与全钒液流电池基本具有上述液流电池的优点分不开,也因为我国有一定的钒资源。

但是要请注意,北京普能世纪科技有限公司以300万美元收购了加拿大VRB公司,经济危机只是VRB公司支撑不下去的客观因素;住友电工(SEI)作为日本钒电池的开发商和供应商,前不久来人宣称,该公司从2006年起已停止生产新的全钒电池,停止生产的原因是在日本没有市场,并称其全钒液流电池系统的总能量转换效率仅60%左右。钒和离子交换膜成本高造成电池系统价格昂贵,也是此电池的一个弱点。维护费用主要取决于蓄电装置的复杂程度和稳定性,固态电极的电池似乎更占优势!

所以,我既赞成研发全钒液流电池技术,充分发挥其优势,又建议不要都去跟风、走“独木桥”。

六、要大力发展有自主知识产权的液流电池新技术

我不赞成将“国外有应用的实例”作为我国选择、支持研发蓄电技术(以及任何其他技术)的重要根据。要认清,这是一条扼杀自主创新的大棒!这种片面性的思维逻辑在我国科技界(尤其是我国的科技管理部门)有相当的普遍性,副作用不小,切切不可助长。张华民研究员在其作为首席科学家的“973”计划“大规模高效液流电池储能技术的基础研究”项目中,就特别安排了一个专题研究液流电池新体系。在此专题中,我们重点研究单液流电池新体系,其负极活性物质为流动的液态氧化还原电对,充电时活性物质在负极上沉积,放电时溶回电解液;正极活性物质为固态,与通常的电池类似。现在,碱性溶液的锌/镍单液流电池和酸性溶液的铜/铅单液流电池,在面容量高、寿命超长的正极制备技术、制止负极枝晶生长技术、内并—外串电池成组技术、旁路电流截止技术、单液流电池系统集成与控制技术等关键技术都已取得突破性进展,申请了若干专利,并已制成小型样机。这类有完全自主知识产权的单液流电池只有一个溶液,故不需用昂贵的离子交换膜;电池结构简化,制作成本降低;活性物质价格低廉,显示出强劲的竞争力。相信它们在“十二五”期间将会得到大力支持,加快工程化研究,及早进入批量化生产技术开发,以满足急迫的规模蓄电需要。