中国储能网讯:1月16日,纷纷扰扰的台湾地区领导人选举落下帷幕,又一个八年,台湾再次政权轮替,民进党参选人蔡英文以绝对优势击败朱立伦和宋楚瑜赢得选举,同时,民进党也在立法院获得了多数席位,取得了二合一选举的双胜,这是民进党历史上首次完全执政台湾。

众所周知,民进党自来将“反核”作为重要的政治斗争工具,反核议题已在台湾高度政治化和民粹化,实现“非核家园”早在2002年就在民进党推动下写入时年颁布的台湾《环境基本法》。然而,台湾的孤岛地理和能源窘境决定了核能在其能源构成中的重要性,民进党此番重新执政后会否继续推动2025非核家园?台湾短期内核电归零将付出怎样的现实代价?台湾能源的未来“核”去何从?

稳健减核 VS 2025非核家园

2000年台湾首次政党轮替,民进党执政后当即宣布停建核四厂,并开始推动台湾废核,2001年台湾立法院与行政院共同签署协议,规划台湾总体能源发展方向,首次提出将达成“非核家园”作为终极目标,并成立行政院非核家园推动委员会。2002年12月台湾立法院通过《环境基本法》,其第二十三条明确规定“政府应订定计划,逐步达成非核家园目标;并应加强核能安全管制、辐射防护、放射性物料管理及环境辐射侦测,确保民众生活避免辐射危害。”非核家园的理念由此法制化。然而台湾自从1978年第一座核电厂建成发电后,核能在保障电力供应和拉低电价维持经济发展方面的重要性几乎不可替代,非核家园愿景固然美好,但在实际操作层面却困难重重,正因为此,民进党执政八年非但做不到弃核,就连正在建造的核四厂也停而复建。

当然,上升至法律层面的“非核家园”目标,的确是朝野两党的共同决定,关键的分歧在于非核的时间线上,2005年民进党提出“非核家园推动法”草案,首次提出明确的时间节点,将核三厂2号机组的设计寿命到期年限2025年作为达成非核家园的时间节点,即2025非核家园,但在国民党立法委员的反对下未能通过立法。之后在野八年,民进党不时提出反核议题,尤其在2011年福岛事故之后,作为2012台湾选举的“神主牌”之一,以蔡英文为首的民进党多次重申2025非核家园目标,并以此为题不断向国民党政府施压。本次大选,在国民党“换柱案”之前,国民党参选人洪秀珠在能源政策上与蔡英文针锋相对,明确反对民进党的“能源躁进政策”,并表示不排除核四未来启封运转的可能。蔡英文则多次强调要在2025年如期实现非核家园目标,然而朱立伦“换柱”后,由于其任市长的新北市是核一、核二以及核四所在地,因此朱立伦在核电立场上与蔡英文几乎一致,也是坚定支持2025非核家园,这也是“换柱”后,核电议题没有成为本次大选焦点议题的主要原因。

国民党八年执政期内推行的能源政策则显得更为务实。2008年国民党上台执政后,马英九政府第一时间颁布《永续能源政策纲领》,在这份新的能源政策纲领性文件中,对已经立法的“非核家园”搁置不表,反而明确规定“促进能源多元化,将核能作为无碳能源的选项”。然而2011年福岛事故的发生,极大的加剧了台湾的反核力量,国民党政府在民进党和民众的巨大压力下被迫重提“非核家园”。但是,台湾的能源现状和经济结构决定了任何冒进性的能源结构变动都会造成巨大的负面影响,国民党政府对此有清醒的认识,因此没有像日本那样将50多台机组全部关停,更没有仿照德国完全弃核,而是对能源政策进行了修正,提出 “确保核安、稳健减核、打造绿能低碳环境、逐步迈向非核家园”的能源发展理念,在“确保电力供应、维持合理电价、达成国际减碳承诺”三大原则下,从核电替代、替代能源的价格负担、台湾产业竞争力、核安全以及核电退役等层面整体考虑。

随后台湾经济部下属能源局制定了减核至零的详细路径,第一、二、三核电厂服役年限到期后不延寿运行,这三座核电厂设计寿命均为40年,将分别与2019年、2023年以及2025年到达服役年限(同厂两台机组相差1-2年),核四厂正常商运并按设计寿命于2044年退役,至此实现“非核家园”的终极目标。

上任国民党政府“稳健减核”路线图

总的来看,台湾两党对核电政策的分歧目前主要集中在还未商运的核四上,三座在运核电厂将在2025年前全部停运并退役,不再延寿运行,对此两党已达成共识。需要指出的一个事实是,台湾在运的三座核电厂六台机组,四台采用美国通用电气沸水堆技术,两台是西屋的压水堆,自七八十年代投运以来,安全水平和运行业绩一直处于较高水平。此外,美国本土采用相同堆型技术的核电站,有相当一部分进行了40年到60年的延寿。据估计台湾现役6台机组如果均延寿20年,按平均每年发400 亿度电估计,可以替台湾额外创造至少两万亿元(新台币,下同)的经济价值。可以看出,放弃三座在运核电厂的延寿运行是国民党政府被迫妥协的结果。

漫长核四争议

如前所述,在台湾已经高度政治化的核电议题,目前争议的焦点集中在第四核电厂,其投运与否将直接决定台湾核电未来,也将对台湾的能源供应和经济民生产生重大影响,2011年福岛事故之后,围绕核四的争议在国民党上一个执政期内几度白热化,在民众反核浪潮以及民进党的不断施压下,国民党政府最后被迫宣布核四1号机组进入封存状态,2号机组则全面停工,这是一个双方妥协的结果。民进党上台后会不会继续其反对党在野时的主张立即推动核四废弃?回顾核四三十多年漫长的规划和建造历史,也许就能看出一些端倪。

众所周知,台湾地处孤岛,且岛内资源极其匮乏,能源进口依赖度超过百分之九十五,极易受国际能源格局变化影响,1973年和1979年两次石油危机对台湾经济发展造成严重影响,也敲响了保障能源安全的警钟。因此从1978到1985年七年间,台湾先后投运三座核电厂六台机组,共约500万千瓦,占全部电力供应的比例一度超过30%。可以说,核电低廉的价格和稳定供应对台湾经济发展做出了重要贡献。

台电最早于1978年首次提议建设第四座核电厂,1980年台湾当局正式提出核四建设提案,行政院批准位于台湾北部沿海的新北县贡寮乡作为核四厂址,此后10年,虽然台电几次重报核四计划,但是核能安全开始受到民众疑虑,不久后的切尔诺贝利核事故极大加剧了民众的反核情绪,台湾的“反核”声浪日益高涨,时任台湾领导人蒋经国直接指示行政院暂缓核四兴建,已编列的核四预算也遭立法院冻结。

八十年代后期到九十年代初台湾经济仍以较快速度发展,电力需求持续增长,然而台湾的电源建设却没有跟上,1986年至1990年间一直没有新电厂投入使用,导致电力备用率逐年下降,资料显示1990年台湾的电力备用率仅为7.4%,呈现出严重的缺电限电风险。在这种供应形势下,1991年台电成立“核四沟通策略小组”,对核四拟订一系列全国性及地方性公众沟通计划,次年时任台湾地区领导人李登辉批准“核四”重新启动,但是民众的反核态度已经先入为主,反核团体不时发起大规模反核游行。此外,一直在野的民进党也顺应民意强烈反对兴建“核四”,并于1996年在立法院通过废止核四厂兴建案,致使“核四”再遭搁置。但是,国民党政府很快便驳回了立法院的决定,行政院对核四兴建提出了复议案,继而在立法院通过,核四项目再获重启。

同年,台电通过竞争性招标程序选定美国通用电气公司(台湾称奇异公司)的先进沸水堆(ABWR)作为核四厂堆型技术。一年后台电向立法院下属的原子能委员会提交核四厂建厂执照申请,并于1999年得到核准,同年核四厂正式开工建造,当时预计在2004年建成投运。

核四开工不久,民进党候选人陈水扁赢得2000年台湾领导人选举,首次执政的民进党政府为兑现竞选承诺,当即宣布停止执行预算,已经开工的核四遭到停建。

民进党停建核四造成台湾股票大幅下跌,大量外资撤离,更为重要的是,核四停建意味着与项目合同方美国通用电气公司违约,台电将面临巨额赔偿。仅仅三个多月后,台湾司法院解释停止核四法定预算的决定为重大政策变更,必须向立法院报告,此外,虽然民进党上台执政,但是国民党在立法院仍居多数,这种所谓的“朝小野大”局面扭转了核四的命运,此后立法院与行政院共同签署协议,同意恢复执行核四厂法定预算,行政院无奈又宣布“核四”复工。

核四此次停而复建给台湾经济造成了巨大损失,根据台湾经济部能源局的数据,2000年核四停建后,台湾股市三个月内下跌1818点,跌幅28.2%,股票总市值减少12.5亿元。停工110天后复工又造成契约纠纷、工期延后、追加预算等一系列负面影响。核四停而复建的损失,仅计算拖期成本增加以及使用燃气发电替代成本,直接损失高达1870亿,接近核四目前总预算的三分之二。此外,复工后的核四兴建过程也并不顺利,当地民众依旧不间断聚集反对,此外与工程承包商美国石韦公司的合同纠纷也对项目建设产生较大影响。加之台电在未经技术供应方GE公司的许可下擅自修改设计,两度遭到原能会罚则。

更重要的是,民进党八年执政期内核四未能建成投运,2008年败选在野后自然重操旧业,再次将反核作为政治工具,利用民众反核情绪不断向政府施压,福岛后,2013年初民进党在立法院再度推动核四停建,马英九政府则将计就计提出“核四公投”议案。众所周知,台湾法律对所谓“公投”设定有极高的门槛,即必须有超过二分之—公民投票,“公投”才算有效,总投票数的二分之一支持才算通过,在这样的规则设定下,到目前为止台湾进行的几次公投无一成功,原因均是投票率未过半。显然,国民党意在通过“公投”的高门槛解除核四政治障碍,借助民主程序推动核四投运。民进党对此也是心知肚明,双方没有达成一致,国民党提出的第一次“核四公投”议案不了了之。

2014年反服贸运动落幕后不久,民进党前主席林义雄以反核四为由宣布绝食,民进党借机再次提起“核四公投”议案,但是却强烈要求修改公投规则,降低公投门槛,并在立法院推出“核四公投特别条例”。对此,马英九政府当然没有同意,提出在核四安全检验报告出台后,待民众对核四利弊得失充分了解后再进行公投,但是迫于公众反对和民进党施压,最后还是做出了让步,宣布核四1号机组不施工、只安检,安检后封存,2号机组则全部停工,未来是否继续兴建或营运,将由公投决定,不同意降低“核四公投”门槛。行政院院长江宜桦特意强调核四厂停工不是停建,希望替下一代保留选择空间。

2014年8月,台电向行政院提交核四厂封存计划,10月份完成了1号机组安检,2015年2月原能会正式批准台电的核四封存停工计划,7月份1号机组正式封存,封存期三年。

停工复建、工期拖延、合同纠纷等原因导致核四项目预算不断攀升,从2004年起先后四次增加预算,截止2014年,其总预算接近3000亿元,封存后每年的维护费为13亿元,预计投运前最终耗资将超过3000亿元。

核四从1999年开工,前后经历了民进党和国民党两个八年任期,仍然未能建成投运,最终以封存状态交给了民进党。十六年前,民进党上台后当即宣布核四停建,一年后被迫复工。不仅如此,新当选的蔡英文本人也经历了核四立场的转向,她在2006年担任陈水扁政府行政院副院长期间,曾亲临核四施工现场要求“如期如实完工”。十六年后的今天,核四已接近完工,并且在台湾面临更加严峻的经济发展和能源供应形势下,民进党此番上台会否覆辙历史?蔡英文的反核立场又会否再次反转?我们再来看台湾面临的能源现状。

零核代价

核四封存停建后,各方围绕其争议似乎也暂时平息,但是核电站有其特殊性,部分系统在封存后仍须保持运行,每年的维护费用高达十多亿元。因此,核四封存只是暂缓之计,民进党此番执政后很可能将做出最终抉择,如果蔡英文政府执意废弃核四,按2025年节点实现非核家园,可以预料,将对台湾电力供应、电价、经济产业发展以及碳减排目标造成严重冲击,负责台湾发输配全电力产业的台电公司也将因巨额债务面临破产危机。

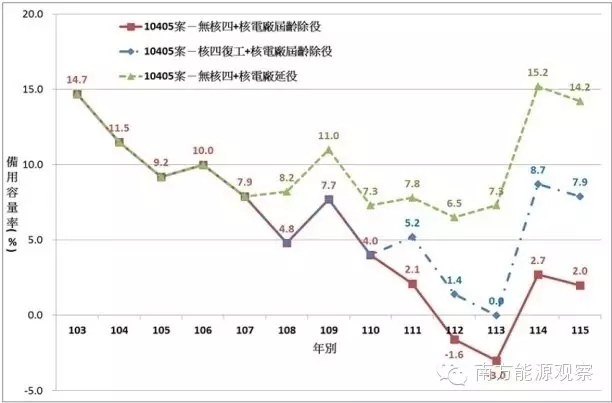

首先,包括台湾经济部能源局在内的多方官方和研究机构均指出,如果核四两台机组不能按原计划分别在2017和2018年投运(目前已几乎无可能实现),将导致台湾的备用容量率在未来十年快速降低,频繁缺电限电的情况将不可避免。未来10年,除了三座在运核电厂陆续到期停运(装机共500万千瓦),协和、大林、通霄以及台中四座火力发电厂(装机共560万千瓦)也将陆续退役。台电在其2015年3月发布的最新负载预测10403案中预估,未来台湾的尖峰负载将由2014年的3480万千瓦逐年递增至2026年的4300万千瓦,平均年增长1.8%。而台湾在同一时期预计新增容量(包括民营可再生能源635万千瓦)为2000万千瓦,即使这些规划容量全部顺利投产(部分煤电机组面临反对,台湾的天然气接收站容量也接近极限),到2026年其可用装机也仅为4385瓦千瓦,届时的备用容量率将仅为2.0%。台电基于其孤岛电力系统的特点,将电力备用容量率安全线设为15%。值得一提的是,民进党认为15%的备用率过高,在其2014年推出的《新能源政策》中主张将此安全线调低至10%。根据台湾经济部能源局的预估,如果核四厂无法顺利商运发电,最快自2016年开始备用容量率会接近10%,并且逐年下降趋势,2021年将可能接近5%。根据台湾以往的经验,当备用容量率低于10%时,就可能有缺电风险,低于7.4%时,则限电几乎无法避免。1990-1996年间,台湾电力备用容量率皆在7.4%以下,总计限电次数高达43次,其中1994年更高达16次。2015年夏天,台湾经济部就发布通告称备用容量率估算将降至10.4%,远低于安全线15%,在 7、8月份用电高峰期,短期备用容量率甚至低至 3.3%,已经呈现出严重的供电吃紧状况。

台湾能源局(上)和台电(下)未来电力备用容量率变化趋势预估

台湾北部地区的供电形势则更为严峻,台湾电力系统划分为北、中、南三个区域,北部供电能力仅35%,但尖峰负载用电量约占全国40%,核四厂规划在北部沿海就是基于台湾供电北紧南松的形势。核四厂无法商运发电,估计2018年以后北部即出现供电缺口,之后在核一、二厂陆续停运后,北部供电缺口将逐年扩大,按照台湾能源局的估计,即使目前规划在北部地区的大潭增建机组计划 (2021-2023年)和深澳更新扩建计划(2021-2022年)如期投运,预估2023年北部电源缺口仍将达到 315 万千瓦。

其次,核四不商运将导致台湾电价大幅上涨。如前所述,台湾电价长期维持在较低水平,核电起到了非常重要的作用。目前台湾在运核电站的发电成本仅为0.95元/度,为所有发电方式中最低,这一成本是将设备折旧、燃料、运营维护费、后端费用(包括核电厂退役及核废料处理成本)及利息等各项成本汇总,再以40年寿命期内实际发电度数分摊。也就是说,对于备受诟病的核电后端,包括核废料处理处置以及核电厂退役等费用,已经在核电发电成本中考虑,台湾从核电发电量中每度提取0.17元存入后端基金,当然这也是国际普遍做法。顺便一提,此次大选前,蔡英文在其电视政见发表中,唯一一次讲能源问题时提到“国民党很喜欢说核电比较便宜。但是,这是说谎。核废料的处理及核安的风险算进来,核电并不便宜。”这么简单的事实都能罔顾,从中也可窥见台湾的所谓核电争议,基本无异于鸡同鸭讲。

当然,如果核四得以商运,其超过3000亿的高昂建造费用必然会体现在其未来发电成本中,按照台湾能源局的估算,依然将后端成本计算在内,核四的度电成本大约为2元,仍然低于平均售电价格(2014年为3.01元/度),并且随着折旧的进行,其发电成本肯定还会降低。

新民进党政府如果按计划推进2025核电归零,即使按其设想通过节能和提高能效实现未来十年电力需求零增长,要替代占比18%核电缺口,不管采用哪种电力组合,发电成本都将必然高出核电,事实上,基于环境污染和碳排放等方面的因素考虑,台湾的燃煤发电比例已经开始下降,而过去十多年,台湾的燃气发电比例则一直在上升,未来十年更有庞大的可再生能源发展规划,这些都必然导致电价的大幅上涨。

蔡英文在此次大选前几次关于电价的说法也很有意思,由最初声称“十年内不涨电价”,到临近选举前与工商团体座谈时澄清“不曾提及10年不涨电价”,在其电视政见发表中关于未来电价的说法则是,“会以‘基本度数不涨价’为原则,来照顾民生用电的基本需求,并且会减少电价的波动。至于用电大户,必须配合国家的能源政策”,此外,民进党在其《新能源政策》中也提出“降低对高排碳与高耗能产业之能源价格补贴,逐步将能源使用之外部成本内部化,促进能源价格合理化,落实用户付费与污染者付费原则。”言下之意,大型工业用户未来电价上涨将不可避免。

第三,核电归零将对台湾社会民生和经济发展造成严重负面影响。如前所述,台湾电价长期维持在较低水平,成本低廉的核电起到了非常重要的作用,而出口导向的台湾经济结构对低电价的依赖程度也非常高,核电归零除影响台湾电力供应稳定、带动电价上涨外,还将广泛影响民生物价、交通运输,并冲击台湾产业的国际竞争力,导致加速产业外移,降低外来投资意愿等一系列负面影响。2012年马英九政府曾提出“油电双涨”,引发各界激烈反对,最后政府迫于压力仅对电价进行了微调。2013年12月,由台湾核能学会主办的核电与台湾竞争力论坛上,理事长潘钦发表题为“核电是确保台湾竞争力之重要选项”的致辞,其中指出,“台湾工商业竞争力有极大的部分是立基于稳定且便宜之电力。”以钢铁行业为例,根据台湾钢铁公会委托专业评估计算的结论,如果核一、二、三厂不延役且核四厂不商运,整体钢铁行业成本到2026年将每年增加 125亿至 150亿,即使核四厂商运,而核一、二、三厂不延寿运行,到 2026 年,钢铁业的成本也将每年增加 77 亿至 100 亿元,在全球钢铁行业普遍萧条的背景下,这些增加的成本无疑会给台湾钢铁行业无异于雪上加霜。

第四,没有核电台湾的减排目标将无法实现。2015年12月巴黎气候谈判达成广泛减排协议,台湾虽不是联合国成员,但是为了避免企业因国际要求产品碳足迹或征收碳排放关税等原因遭到国际贸易抵制,也通过立法做出了颇具决心的减排承诺。2015年6月,通过《温室气体减量及管理法》,主动提出温室气体减排承诺(国家自主贡献INDC),即2050年的温室气体排放量要降为2005年的50%以下,2005年台湾二氧化碳排放量为2.45亿吨,前年则升高到2.5亿吨,而35年后必须降为1.225亿吨,相当于回到1991年的水准。短期减排目标为2030年温室气体排放量为根据现况发展趋势推估情境减量50%,相当于降为2005年排放量的80%。台湾《温室气体减量及管理法》早在2006年就提出了草案,历经将近10年完成立法,也标志着减排将成为左右台湾能源政策、供给甚至能源价格的重要一极,此外2008年颁布的《永续能源政策纲领》中也将“达成国际减碳承诺”列为三大基本原则之一。

在具体执行层面,《温室气体减量及管理法》中尤其重要的一条是“将推动进口石化燃料税费机制”,这意味着立法减排将进一步抬高台湾进口化石燃料的价格。若核四不商转,后面会提到,基于台湾的地理因素以及经济结构状况,可再生能源在可预见的未来都不可能完全取代核电,而燃气与燃煤机组不但在既有发电成本上高于核电,台湾的减排承诺将很难实现,据台湾能源局的数据,核四不投运,替代电力每年将增加1620万吨的碳排放。

最后,如果核四废弃,台湾电力公司将可能因高额债务面临破产危机。核四目前的投资已经接近3000亿新台币,如果民进党政府废弃核四,意味着这笔巨额投资将转化为台电的债务,而2015年,台电资产总额为19230亿,负债总额16670亿元,算上核四的3000亿,总债务将超过资产总额,台电届时将面临破产。事实上,随着台湾燃气发电比例的不断上升,优于台湾电价由政府控制长期限定在较低水平,导致台电的财务状况不断恶化,资产负债率逐年上升。

“核”去何从?

随着气候变化问题日益突出,重点发展可再生能源已在全球范围内获得共识,巴黎协议达成后,向可再生能源倾斜的趋势将会更加明显。民进党重新执政后的台湾,面临2025非核家园抉择、确保电力供应、维持合理电价以及达成减排目标等的多重挑战下,大力发展可再生能源无疑将是必经之路。民进党也的确重点寄希望于可再生能源,在其2014年公布的《新能源政策》中,发展可再生能源是其六项能源举措的重头戏,在具体目标上,民进党提出要在2025年达到可再生能源年发电量500亿度,占电力供应的比例达到20%。

事实上,在国民党八年执政期内,也将发展可再生能源列为其能源政策重点。2008年马英九政府上台后马上颁布的《永续能源政策纲领》中,提高能效和发展清洁能源是其中两项重要的政策目标,两党主张的区别在于对可完成目标的预估上。

国民党政府早在2009年就推动完成可再生能源发展立法,于同年颁布《再生能源发展条例》,明确规定政府将通过收购机制,奖励示范及法律松绑等方式,激励可再生能源投资。2010年,马英九政府将2030的可再生能源发展规划定为1085万千瓦,此后五年内又分别于2011、2014和2015年三次进行调增,目前的最新规划为:2025年达到12,513MW,年发电量292亿度,2030年达到1725万千瓦,年发电量达400亿度,目标调高将近60%。

由于台湾水电、生物质能及陆上风电已渐趋饱和,未来台湾可再生能源的发展主要将依靠光伏和离岸风电,台湾经济部也因此推出“阳光屋顶百万座计划”和“千架海陆风力机计划”两个大型计划,作为达成可再生能源发展目标的主要策略,光伏计划每年新增50万千瓦,2030达到870万千瓦,离岸风电则相对审慎,2030年目标为520万千瓦,此外还包含水力发电220万千瓦、生质能和地热发电共115万千瓦。

对比可以看出,民进党的计划是在2025年可再生能源发电达到500亿度,而国民党政府多次调增后的发展目标则是2025年292亿度,2030年也才400亿度,二者对可再生能源的发展愿景可谓相去甚远,对此民党政府也予以严辞批评,指出“台湾可再生能源的推动必须务实,不宜浪漫,台湾地狭人稠,能在2030年发电达到400亿度已是困难重重,要想在2025年达到发电量500亿度的构想,完全不切实际。”

的确,台湾可再生能源的大规模发展除了间歇不稳定、利用率低等固有缺陷之外,还因其地理和经济因素等原因面临特有的限制。

首先,台湾三分之二的面积为山坡地,可利用土地资源有限且人口密度高,而可再生能源占地面积则相对较大,因此其大规模发展严重受限。据估算,要替代核四年发电量193亿度,大约需要面积 160平方公里的光伏电池板,相当于 3/5 个台北市。风电则需要804万千瓦的装机容量,按单机2300千瓦计算,需要 3496座风力发电机,耗资4584亿元,几乎可以绕台湾岛一圈。

其次,与台湾经济发展长期依赖的低电价相比,可再生能源发电的成本要高出很多,目前除陆上风力发电成本相对较低(3.48元/度)外,其余均远高于传统能源。2009年颁布的《再生能源发展条例》规定对可再生能源采用固定上网电价(FiT)和批量购买保障机制,但是在执行过程中却不断变化,并没有稳定性保障,这也是由台湾电价调整面临困难以及台电糟糕的经营状况所决定的,不稳定的保障制度无疑会成为可再生能源发展的重要障碍。

第三,台湾的孤岛型电网系统限制可再生能源的大规模发展,独立电网一方面难以帮助大比例可再生能源的消纳,另一方面也无法在间歇期获得外部补充,大比例可再生电力意味着更大的备用容量,德国可再生能源的大力发展虽然有周边并网国家帮助消纳和补充,但是2011年部分核电关停后,却不得不新建火力发电机组作为容量补充,这也导致德国的碳排放不减反增。而民进党在其新能源政策中提出要将电力备用容量率降低至10%,显然与其激进的可再生能源发展目标相互矛盾。

正是由于上述特有限制因素,即使国民党政府立法全力推进可再生能源发展,从《可再生能源发展条例》颁布至今六年来,台湾可再生能源发展取得的成效却并不理想,截止2015年底可再生能源总装机容量仅为468万千瓦,发电量约132亿度,其中重点发展的光伏和风电分别只有14亿和18亿度,可再生能源占全部发电量的比例仍不足3%。

将反核写入党章的民进党执政后,将面临来自台湾能源现实的极大考验,核四废弃还是商运将是一个艰难的抉择,回顾历史,民进党上次执政后核四停而复建,面对现状,零核台湾将付出惨重代价,甚至有可能影响台湾未来的经济和社会走向。有意思的是,自从10月份国民党换柱后,蔡英文的公开言论尤其是临近大选的两次电视辩论和三次政见发表中,对2025非核家园只字未提,也许在野党的立场不过只是为了履行所谓“反对党”的名义义务,在野执政换位后,政策主张反转倒也不是没有可能。