中国储能网讯:古朴典雅的合院模型在阳光的映衬下闪闪发亮,可自动调节的太阳能光板铺满整个建筑表面,雨水收集系统既能作为景观观赏又能实现水资源的循环利用。

这些想法、创意与建筑作品均是出自2017中国国际太阳能十项全能竞赛(以下简称“SD中国”)22支参赛队的队员们。14日,SD中国第二次培训会暨房屋3D模型展在德州举行,来自11个国家45所高校22支赛队代表按照1:25比例制作的太阳能房屋3D模型正式亮相。

绿色循环 持续发展

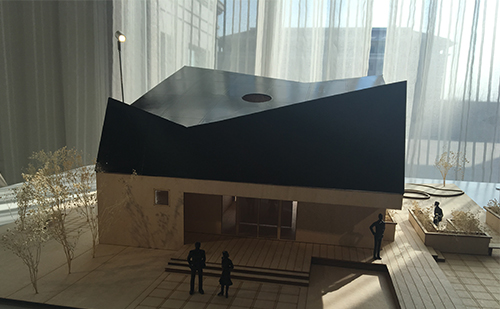

清华大学参赛队作品

SD中国第二次培训会暨房屋3D模型展现场人头攒动,大家纷纷驻足欣赏每一幢设计精美的房屋模型,这些3D房屋模型的设计与建造都充满了智慧,将传统民居与现代环保理念结合起来。

SDC顾问委员会秘书长尹鸿玺评价说,这届赛队的总体水平都很高,有些队伍无论是工程还是建筑都让人印象深刻。

SOM设计合伙人、美国建筑师协会会员Brian Lee在采访中表示,这样的比赛对将来非常有利,因为这些参赛队员会成为太阳能利用方面的先驱和领导者,也会对人们的居住生活方式产生巨大的影响。

这是西安建筑科技大学第二次参加该项比赛,为此,他们的参赛队在本届比赛中将作品命名为“栖居2.0”。

“我们这个建筑的墙、地板和屋顶都是很环保的木质材料建成,使用像书架一样的格子墙拼起来整个房屋。并且创新的使用阳光板,阳光板是两层中间有个隔层,既能保温又能透光。” 西安建筑科技大学王怡琼介绍说,“屋顶采用了雨水收集系统,通过屋顶最后会流向院子里的两个水池,水池本身有净化功能,也能保证在不下雨的情况下变成景观。”

清华大学的作品同样注重能源的循环利用,清华大学队领队朱宁介绍说:“我们这个建筑希望借助太阳能、风能等自然能源,来供给建筑能耗。”

这些建筑从结构到材料的使用,再包括建造方式以及后期的运营系统,都千姿百态,但都有一个相同的目标——绿色建筑的可持续发展。

竞赛组织方表示,当时设计的初衷就是‘三零’——零能耗,零损耗和零废弃物排放,建筑自身不会存在任何对环境影响的因素,同时在建筑的运营过程中,不使用能源,能保证人们生活质量健康。这样也给大家有可选择的空间,比如让大家看到什么样的东西是适合未来的,什么样的建筑是高效的,什么建筑能解决能源和气候变化的,什么建筑是能循环利用的。

强强联合 打造精品

福建工程学院和新泽西理工学院的联合赛队作品——DOTTIE“合·和”居

不规则的墙体,造型独特的屋顶,侧面看像祖孙三代手拉手。这个展出的建筑作品来自于福建工程学院和新泽西理工学院的联合赛队作品——DOTTIE“合·和”居。

尹鸿玺指出:“我们这届比赛有个特点,就是联队比较多,基本都是中国和国外大学的联队。”

福建工程学院大三的学生洪凯悦在介绍展品时说:“我们导师和新泽西理工学院的教授关系不错,因此便联合组成赛队。这个房子的主体是北京四合院,并且加上美国传统的乡村住宅的空间核心。在前期设计的时候,发现双方想法有很多共通之处,真的是思想进行碰撞。我们最后提出以合的技术达到和的目的,因此并把作品叫做‘合·和’居。”

SDC组委会表示,当时提出组联队这个想法时,很多人都持怀疑态度,因为中国和国外的学校联合,这样的模式有人认为难以管理。但是当联队成型时,起到了一些意想不到的效果,联队之间可以互相弥补不足,遇到任何问题,都可以有解决的方案。这个特别的方式有利于国内外学生的交流与沟通。

为了解决农村空巢老人和留守儿童的生活居住问题,上海交通大学和伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校组成上海交大-UIUC联队,并提出将闲置房屋改造为游客居住房这一理念,利用太阳能建筑技术,设计格栅实现吸热、遮阳效果。

值得注意的地方是,往届比赛也有联队的形式,但是大部分是一些队伍比较弱,向一些强队寻求帮助。今年的队伍更多是强强联合,这样更有利于促进学校的国际交流,让中国的学生和国外的学生进一步沟通与合作。

据了解,SD中国是一项由中国国家能源局和美国能源部联合主办,面向全球高校的建筑科技类国际赛事。本届比赛通过“太阳能住宅”内实际生活居住展示,提高民众对太阳能技术、节能产品的认识,推广绿色消费、环保节能的理念。同时借助SD中国赛事平台,加大太阳能技术与建筑技术的融合,实现新能源、建筑技术的实际转化和落地。

德州市市长陈飞对此次竞赛给予了高度评价,他在参观展览时表示,举办此次竞赛,是推进德州新能源示范城市建设的强力引擎,之后将借助太阳能风情小镇、百村计划等建设项目,不断整合优质资源,充分运用太阳能建筑技术和绿色建筑技术,努力打造低碳、健康、宜居的住宅建筑,释放赛会效应。