中国储能网讯:你可能早就感受到了这种变化,风电开发已经进入地形复杂、气候善变的“个性化”区域,不同的气候和地形造就变化多端的风速与湍流,而巨大的风轮在捕获这类风能时又让风机结构承载了巨大的风险,而且这样的风险大有被加剧被累积的趋势,这可威胁到风机的质量可靠性和发电性能啦!

那么,工程师们怎样才能设计出既满足风场个性化需求又能确保可靠性和发电性能的风机产品呢?传统线性理论自然难以满足现代大型复杂风机可靠性、经济性和机型多样性的设计要求。正因为风机的受载情况非常复杂,而机械与结构受载时的行为往往是非线性的模式,那么通过传统的简单模型计算荷载作为输入条件,再各自为战地在各个子系统进行迭代的方法,就远不能反映风机的真实情况了。也正因为这一点,风机从研发到投放市场的时间被大幅延长,更令人担忧的是,因为低估了非线性的动态荷载和系统间的相互影响因素,设计缺陷可能会逃逸到样机甚至量产阶段,出现所有人都不希望见到的失效模式,造成大量经济损失。

有没有更先进的设计技术改变传统的风机设计方法,以适应风电开发中的风机定制化需求呢?实际上,风能行业的风机设计师们遇到的问题,航空行业的设计师们也遇到过:面对让人应接不暇的安全性、舒适性、经济性、低排放这些不断升级的需求,整个航空行业不得不重新审视传统工程方法的局限性,来应对不断增加的系统复杂度和系统集成问题的挑战。于是,多体动力学及全三维有限单元动态建模理论和技术就成为飞机设计师解决上述问题的利器。例如,空中客车公司在设计A350大型客机时,就采用了多体动力学仿真技术,在以非线性关系相互关联的复杂子系统之间反复迭代,来解决各个维度的技术挑战,直到满足市场需求。

值得一提的是,不仅仅是航空领域,多体动力学以及全三维有限单元动态建模理论在汽车、地铁、机械制造等多个领域无不推动了行业的长足发展和技术进步。

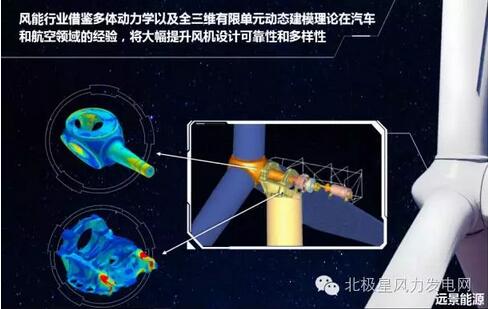

当风机设计师们将目光投向多体动力学以及全三维有限单元动态建模理论在汽车和航空领域取得的成就时,更好地描述真实风机物理结构的非线性特征和动态过程属性成为可能——应运而生的Digital Twin™引擎,将风机设计的概念和方法带入一个新天地。

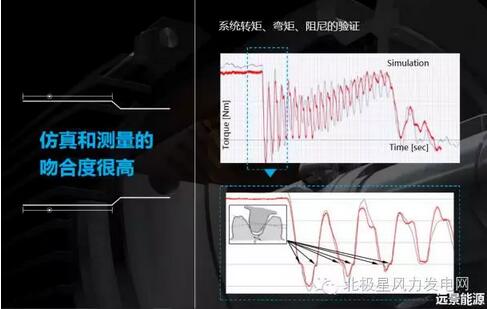

简单说, Digital Twin™是一个数字建模引擎,它可从技术上使得多体动力学及全三维有限单元理论和建模方法在风电产业落地成真,有能力构造大型高复杂度的模型,将风机各个子系统乃至零部件之间的海量自由度纳入考量范围,通过把柔性多体动力学(FMBD)和全三维有限元(FEM)的高级求解器集成到气动、控制、柔性结构、合成材料、齿系、轴承等等各个环节。尤其是Digital Twin™引擎强大的时域分析功能能够针对整机或者子系统、复杂工况组合、风场特定工况等多种场景,进行精准的荷载分析并结合实测结果进行拟合验证。

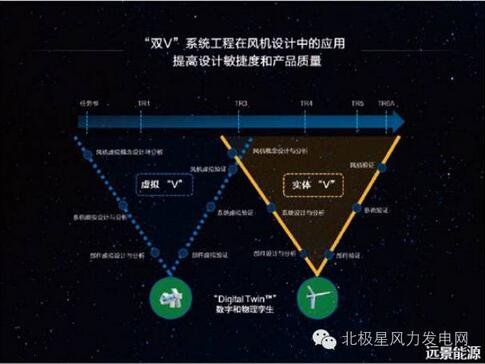

还有一点是,通过多线程仿真和并行计算技术,Digital Twin™引擎能够快速地对包含有多个子集的荷载案例进行反复推敲,并且帮助风机设计师高效地对仿真结果进行后处理和解读,在“虚拟样机”上完成大量的试验和验证,更好地理解风机的动态行为模式,并在树立“物理样机”之前对风机的响应模式做到胸有成竹。

再有一点是,通过更加接近真实情况的仿真模拟,Digital Twin™引擎对系统结构进行了精确的分析,从而在设计阶段就通过反复迭代计算,避免了低估传动系和结构件上传递的动态荷载情况的发生。由此而来的一个重大改变是,传统大量复杂耗时数年风机开发周期被Digital Twin™的数字引擎缩短到半年,大量可能逃逸到量产的设计缺陷也在设计模型阶段被消除。

至此,你可能明白了,在新的理论与建模设计方法在超级并行计算的支撑下,Digital Twin™将完整的真实物理风机及部件系统忠实地映射到复杂的非线性有限元及多动力学模型中,用强大的数字化模型创造风机产品设计可靠性的优异基因。

正是借助于融入Digital Twin™引擎基因的高可靠性,风能行业现在也可以借鉴来自汽车行业的先进经验,将产品平台化的设计理念融入到产品开发,将高可靠性的部件或子系统通过非线性并行计算进行全局观下的分析验证,并由此打造多样性的产品序列,丰富了在日益复杂的风电开发环境下的选择。

显然,Digital Twin™引擎启动了新一轮的风机产品的设计革命,为实现持续降低风电度电成本提供了强有力的技术支撑。