日本开始实行可再生能源发电固定价格收购制度(FIT)以来,已经过去了近1年时间。日本经济产业省称,从2012年7月到2013年2月底,作为收购条件已通过“设备认证”的太阳能发电总输出功率已经达到1226万千瓦。

设备认证是由国家确认计划建设的设备是否符合法定条件的制度。按年度确定的电力收购价格,将根据通过设备认证的时间或者向电力公司正式提出并网申请的时间中,较晚的时间决定。关于太阳能发电,如果在2013年3月之前办齐上述2个手续,无论何时开始建设及发电,都保证以1千瓦时42日元(含税)的价格收购20年。

发电站建设迟迟不见进展

德国作为太阳能发电大国而闻名,其累计装机容量为3288万千瓦(2013年2月)。而日本如果从通过设备认证的发电容量来看,仅用8个月就达到了德国的3分之1。这远远超过许多相关人士事前的预测。不过,问题在于,虽然如此大量的设备通过认证,但实际能够发多少电呢?

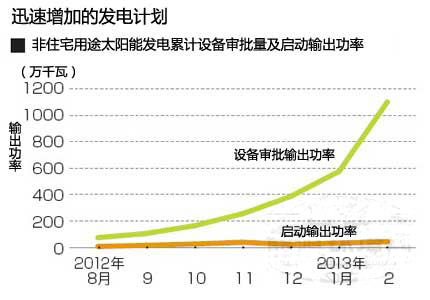

请大家看下面的图表。在非住宅用途太阳能发电领域,通过设备认证的合计输出功率与实际发电量之间存在非常大的差距。

自2012年7月起,各月底的累计量。将经济产业省公布快报时的数值制成了图表(启动输出功率在12月由该省下调)。

在通过设备认证的1226万千瓦太阳能发电中,非住宅用途(10千瓦以上)为1101万千瓦,占其中9成。日本的太阳能市场长期以来是在住宅用途产品的拉动下不断扩大,但实施新制度之后,商业发电用途等大规模设备占了多半。

不过,在接受了设备认证的125万千瓦住宅太阳能发电设备中,目前已经有84万千瓦以上开始发电,而非住宅发电设备仅有42万千瓦开始发电。不到通过设备认证的总输出功率的4%。也就是说,大部分设备正在进行建设,或者尚未开工建设。尤其是规模较大的百万瓦级太阳能发电设施(1000千瓦以上),总共有1755个项目、644万千瓦通过了设备认证,但在2月之前,仅有69个项目开始发电,输出功率仅为11万千瓦。即使是百万瓦级太阳能设施,如果输出功率在2000千瓦以下,从开工建设到开始发电,如果进展顺利,3到4个月时间即可建成投产。那么,现场究竟发生了什么?

经济产业省新能源对策课课长村上敬亮认为:“其主要原因在于电池板和电源调节器交货延误现象超过了预期。”许多发电运营商表示:“如果采用国产部件,等待1年时间是很常见的事情。”

由于价格下跌等原因,全球电池板厂商陷入苦战,在这种形势下,夏普公司和京瓷公司等日本国内企业似乎并不想大幅扩大产能。

另一方面,虽然海外进口产品增加,但并不能满足日本国内迅速增长的需求。3月,全球最大的太阳能电池板生产企业无锡尚德太阳能电力有限公司破产,日本某大型太阳能发电运营商称,消息传到日本后,“金融机构对使用中国产品的计划敬而远之的趋势增强”。发电业务只有在确保长时间稳定发电的情况下才能经营下去。而目前在日本国内,海外产品在品质及保修等方面尚不能说已得到足够的信任。

取得设备认证是为了转售?

阻碍日本太阳能发电建设的并不仅仅是部件短缺问题。

“某客户为了在自己公司的土地上开展太阳能发电业务而进行了设备认证申请,却发现这块土地已经由其他运营商取得了设备认证。”

开展太阳能发电咨询业务的资源综合系统公司高级研究员松川洋介绍了这样一个令人难以置信的案例。部分手段恶劣的经纪企业可能会暗中策划,将设备认证伪装成“能够以1千瓦42日元的价格售电的权利”,把“发电权”卖给土地所有人,或者进行转售。经济产业省通过调查还发现,甚至有3家运营商针对同一块土地提出设备认证申请等情况。如果未经土地所有者同意,即使擅自取得了设备认证,也是不可能进行建设的。经济产业省从2012年12月起,开始要求申请时提交确保发电站用地的证明文件。

虽然“擅自借用”他人土地非常荒谬,但这并不表示用地及开发中介业务本身有问题。中介业务的确可以提高不动产开发效率。不过,资源源综合系统高级研究员松川表示,由于以往一直被忽视的一些空地突然受到关注等原因,“在中介项目中,最终难以进行发电的项目比比皆是”。

日本软银公司旗下从事发电业务的SB能源公司目前正在广泛征集太阳能及风力发电用地。藤井宏明副社长透露:“虽然近1年时间内接到了1200个项目,但6成因为土地相关问题而不得不放弃。”其中,有些项目虽已经通过了设备认证,但由于地基松软、土地平整及施工费用较多、距离输电线较远等原因而不能使用,而且还有许多土地原本是农业用地,不能转用于发电。

已经通过设备认证的计划即使不付诸实施,也不会产生多大问题。不过,如果为满足决定电力收购价格的另一个条件而完成电力公司并网申请申请的案例增多,就会对其他运营商产生不良影响。

开展大规模太阳能电站建设及运营业务的芝浦集团控股公司会长新地哲己气愤地表示:“难以接入输电线的场所在增加。由于大量根本不可能实现商业化的项目向电力公司提出了并网申请,因此可能使认真探讨实现商业化的运营商面临并网容量不足的困境。”

日益严重的并网问题

日本法律原则上禁止电力公司拒绝可再生能源发电接入输电线。不过,自然能源财团以252家太阳能发电运营商为对象实施的问卷调查显示,在与电力公司进行事前协商阶段被拒绝的情况占20%,限制并网量等情况占37%。而且,即使在确定条件之后,进入并网协商阶段,限制并网容许量及暂缓回答等情况的占比也高达30%。

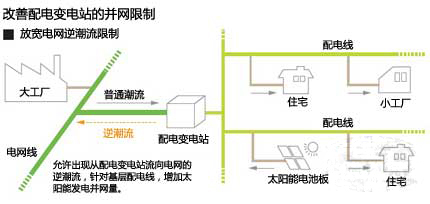

电力从发电站输出后,分阶段通过多个变电站逐步降低电压进行供电。针对家庭及小型企业,是从基层的配电变电站通过配电线进行供电。

太阳能发电输出功率在2000千瓦以下时,一般是接入无需特殊升压装置的配电线。在这种情况下,根据1个配电变电站的容量决定可并网量。采用太阳能发电时不能超过各个配电区域的电力需求。

之所以要这样做,是为了限制配电方所发的电逆流到上游的电网(“逆潮流”限制)。其原因在于,原本并未设想到配电方向电网逆潮流的现象,如果在电网发生事故时,从配电方设置的自备发电机等向电网通入电流,就会导致触电或火灾。

不过,如果允许电力逆流向容量宽裕的电网,配电变电站的容量问题便可得到解决。因此,日本政府及电力公司制定了有条件地允许逆潮流的方针,即作为发生事故时的安全对策,由太阳能发电运营商承担费用负责追加设置逆潮流断路器。不过,逆潮流断路器的成本1台高达5000万到1亿日元。许多发电运营商将面临是接受并网容量限制还是承担成本增加并网容量的选择。

并网问题不仅仅在于配电区的容量问题。

4月,日本政府与北海道电力公司制定了辖区内大规模太阳能发电并网限制措施。在电力需求较少的地区,由于风力发电夜间也可大量发电等原因,一直对其设置加以限制。而关于太阳能发电,在集中了全日本4分之1计划的北海道,也早早地显得难堪重荷。

SB能源公司副社长藤井说:“在北海道的业务计划应该会减少。”该公司在安平町开展的11.1万千瓦发电业务计划目前已经结束电网协商,开始建设,力争2014年度启动。不过,除该项目以外,该公司计划在北海道开展的其他多个大型项目并未获得并网许可。在大规模可再生能源建设方面打头阵的软银必须重新拟定战略。

太阳能电站建设计划在短时间内,规模迅速扩大。为了在可再生能源发电全量固定价格收购制度(FIT)实施的第一年度,获得有利的售电条件,仅2月份1个月的时间,就有526万千瓦的项目紧赶着通过了设备认证,接近整体的一半。

现行的设备认证没有期限。不过,如果继续批准不可能实现商业化的项目,不仅会使并网问题变得更为复杂,还有可能出现滥用“售电权利”的情况。第1年的“狂想曲”今后会如何影响发电站建设?运营商和政府都需要多加关注。