1. 清华大学张强教授Adv.Mater.: 冷冻电镜分析能源材料

可充电锂离子电池的商业化正在形成一个无线和没有化石燃料的社会,它显著地改变了我们的日常生活。目前,随着便携式和可穿戴电子设备、电动汽车及智能电网的快速发展,对于更安全、更高能量密度的二次电池提出了更高的追求。此外,越来越多的可再生和清洁能源在偏远地区间歇性地产生,而储存和运输这些能源需要更便宜的可充电电池系统。然而,由于理论比能量有限,目前最先进的商业锂离子电池并不能满足日益增长的能源需求。因此,科研人员提出了基于不同能量化学的下一代电池,其中锂金属电池的复苏引起了学术界和工业界的广泛关注。毫无疑问,高比能量锂金属电池的创新和突破,非常依赖于对电池的工作原理和失效机理的全面了解,从而保证能源材料的合理设计,加快研发步伐。

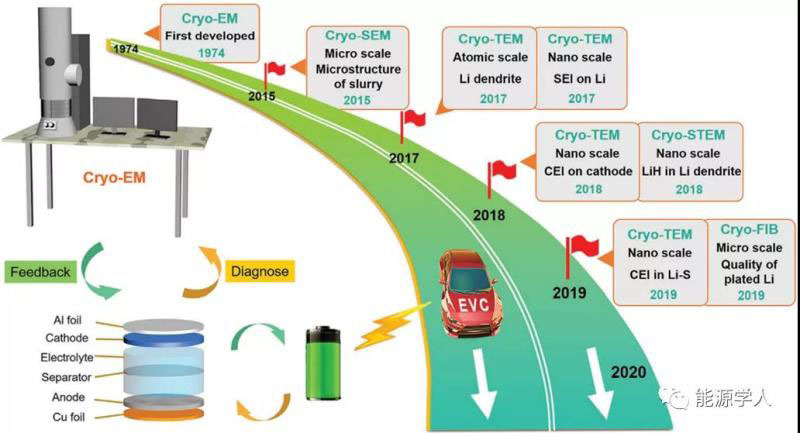

冷冻电子显微镜(cryo‐EM)自1974年由Glaeser和Taylor建立以来,在2017年被授予诺贝尔化学奖。由于生物材料的原始形态和结构可以在冷冻环境下得到很好的保存,因此Cryo-EM是研究生物材料结构的一种成熟表征技术。Cryo-EM不仅可以抑制样品在传输和表征过程中空气和电子束对材料的损伤,而且保留了它们的固有结构,这使研究人员能够在微观/纳米/原子尺度上对它们进行成像。因此,cryo-EM也被成果引入到能源材料的分析中,例如锂金属、SEI、CEI和其它能源材料等。在本文中,清华大学张强教授课题组首先描述了一些用于cryo-EM表征的关键样品制备方法,这决定了cryo-EM表征的准确性。根据cryo-EM的不同功能,作者综述了近年来在分析锂金属电池能源材料,特别是在电极和界面上的研究进展。最后,作者对cryo-EM在能源材料分析中的应用前景做出了展望。

Xiao-Chuan Ren, Xue-Qiang Zhang, Rui Xu, Jia-Qi Huang, and Qiang Zhang. Analyzing Energy Materials by Cryogenic Electron Microscopy. Adv. Mater. 2020. DOI: 10.1002/adma.201908293.

文章链接:

https://doi.org/10.1002/adma.201908293

2. 复旦大学车仁超教授Adv. EnergyMater.: 具有零应变特性的Li3.08Cr0.02Si0.09V0.9O4锂离子负极材料

如今,锂离子电池(LIBs)在移动电话和笔记本电脑等便携式电子设备上已取得巨大的成功应用,但目前由LIBs驱动的电动汽车仍然面临着一些问题,如电池寿命不足、安全风险和有限的行驶里程/速度等。因此,开发具有长期循环寿命、良好安全性和高能量/功率密度的高性能LIBs迫在眉睫。事实上,锂离子电池容量衰减的主要原因是电极材料普遍受到力学应力的影响,这是因为在锂离子插入-脱出过程中,常常导致电极材料的相变或晶格参数变化,从而产生应力。两相反应中的主导相和共存相晶格参数不匹配,或固-溶反应中的电极单元体积变化过大,都会导致相界面的断裂,使得容量衰减。理论上,在“零应变”型电极材料中,上述问题完全可以避免,因为这类材料在放电-充电过程中的单位电池体积变化可以忽略不计(<1%)。然而,迄今为止研发出的一些“零应变”负极材料通常表现出较低的可逆容量,例如Li4Ti5O12, LiCrTiO4和LiY(MoO4)2的可逆容量分别为≈170,≈150, and ≈90 mAh g−1;而且这类负极材料具有较高的工作电压(>1.5V vs Li/Li+),极大地牺牲了整个电池的能量密度。

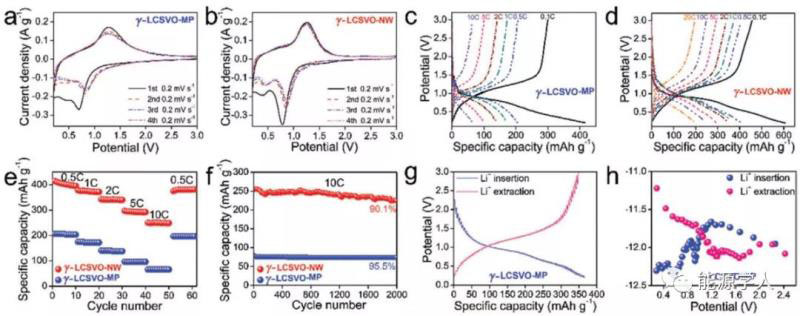

在本文中,复旦大学车仁超教授联合青岛大学林春富教授等课题组通过一种Cr3+–Si4+共掺杂Li3VO4(LVO)的策略,成功设计出一种具有稳定、高能、快充、安全的新型负极材料γ相 Li3.08Cr0.02Si0.09V0.9O4(γ‐LCSVO)用于锂离子电池。具有自由3d电子的Cr3+加入能够有效地提高电子电导率和倍率性能,因此作者制备出两种不同形貌的γ-LCSVO材料。通过静电纺丝策略和固相反应法可分别制备出γ-LCSVO纳米线(γ‐LCSVO‐NW)和γ-LCSVO微米级颗粒(γ‐LCSVO‐MP),两种材料均具有优异的综合电化学性能,可满足高性能LIBs的关键要求。利用原位X射线衍射(XRD)、原位透射电子显微镜(TEM)、几何相分析(GPA)、密度泛函理论(DFT)计算和球差校正扫描电子显微镜(STEM),作者对γ-LCSVO的Li+存储机理进行了深入研究。结果表明,Li+依次插入γ-LCSVO的4c(1)和8d位点,但其最大体积变化和平均应变分别仅为0.18%和0.07%。因此,γ-LCSVO具有典型的“零应变”特性,并具有杰出的循环稳定性,在10C下进行2000次循环后,γ-LCSVO-NW和γ-LCSVO-MP的容量保持率分别为90.1%和95.5%。

Guisheng Liang, Liting Yang, Qing Han, Guanyu Chen, Chunfu Lin, Yongjun Chen, Lijie Luo, Xianhu Liu, Yuesheng Li, and Renchao Che. Conductive Li3.08Cr0.02Si0.09V0.9O4 Anode Material: Novel “Zero‐Strain” Characteristic and Superior Electrochemical Li+ Storage. Adv. Energy Mater. 2020. DOI: 10.1002/aenm.201904267.

文章链接:

https://doi.org/10.1002/aenm.201904267

3.中科院大连化物所吴忠帅研究员Adv. Energy Mater.: 二维无序V2O5/石墨烯异质结构用于高效水系锌离子电池

由于天然化石燃料在地球上的储量极为有限,因此利用电能存储是实现低成本、可再生清洁能源利用的重要战略,并且为提高其能源利用可靠性提供了一条实用的途径。在这一领域,具有高能量密度的锂离子电池在过去几十年里一直占据着储能领域的主导地位,并取得了巨大的成功。然而,锂资源的可用性、高成本(US$300 kWh−1)、有机电解液的安全性问题和锂枝晶的无序生长一直阻碍着其在实际应用中的需求。与之相比,可充电水系锌离子电池(ZIBs)由于加工简单、锌金属负极高容量(820 mAh g−1)、卓越的安全性、成本效益(US$65 kWh−1);与非水系电解质(1–10 mS cm−1)相比,水电解质的离子导电性更高(≈1 S cm−1),并且具有双电子转移机制,因此使得锌离子电池近年来日益受到关注。然而,由于电池系统中副产物和不稳定的正极存在问题,使得当前基于碱性电解液的ZIBs仍然面临着巨大的挑战,如循环性差(≤1000次循环)、库仑效率低(≤90%)和受限的容量(≤400mAh g−1 at 0.1 A g−1)。

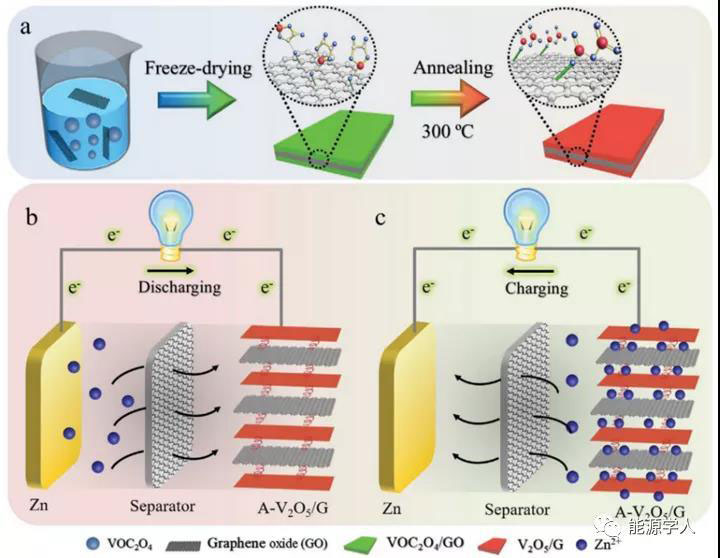

在本文中,中科院大连化物所吴忠帅研究员课题组通过二维模板基离子吸附策略,成功在石墨烯的两侧均匀生长出超薄非晶V2O5并形成高性能二维异质结构,该异质材料显示出二维三明治状形貌和超薄的纳米片(≈5 nm)结构,因此具有较短的离子扩散路径,大量的活性中心和较高的导电性。当用于V2O5溶胶改性的ZnSO4水系电解质基ZIBs中时(A‐V2O5/G‐ZIBs),该2DA‐V2O5/G电极可在0.1 A g−1电流密度下表现出489 mAh g−1的超高容量和342 Wh kg-1的高能量密度。当电流密度为70 A g−1时,电极容量为123 mAh g−1,表明该电极具有优异的倍率性能,此外,2D A‐V2O5/G电极还具有杰出的长期循环稳定性,3000次循环后电极的容量保持率为86%。同时,为了满足高安全性可穿戴微电源的需求,作者制备出一种新概念平面锌离子微电池(A‐V2O5/G‐ZIMBs),该电池具有20mAh cm−3的高体积容量、高安全性、灵活性、超长的循环温度性,并且利用串并联的模块化可以显著提高电池容量和电压输出。

Xiao Wang, Yaguang Li, Sen Wang, Feng Zhou, Pratteek Das, Chenglin Sun, Shuanghao Zheng, and Zhong-Shuai Wu. 2D Amorphous V2O5/Graphene Heterostructures for High‐Safety Aqueous Zn‐Ion Batteries with Unprecedented Capacity and Ultrahigh Rate Capability. Adv. Energy Mater. 2020. DOI: 10.1002/aenm.202000081.

文章链接:

https://doi.org/10.1002/aenm.202000081

4. 卧龙岗大学侴术雷教授Adv. Energy Mater.: 分子结构及形貌调控激活磷化铜材料高性能储钠

随着社会对高性能储能器件需求的日益增长,钠离子电池因其成本低、分布广及钠源储量几近无限等优点而受到科研人员的广泛关注。与锂离子相比,钠离子具有更大的离子半径和更慢的扩散反应动力学,因此科研人员一直在开发新型的钠电电极材料,并通过合理的改性优化电极结构及提高储钠容量性能,如分子工程、形态结构等策略。众所周知,铜金属由于其低成本和高导电性而被广泛应用于电子器件中,在电池系统中常常作为集流体,而不能作为储能电极。但是,受分子工程的启发,通过杂原子磷的引入可以将铜转化为活性物质,从而触发其作为电极材料的可行性。铜骨架的高导电性与磷材料优异储钠性能的协同作用,将有望提高钠离子电池的储钠性能,使磷化铜成为合格的钠离子电池负极材料。

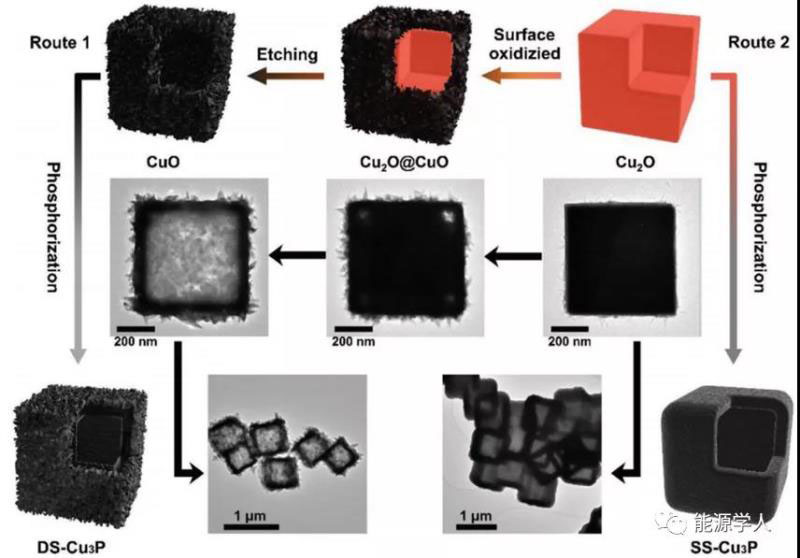

在本文中,卧龙岗大学侴术雷教授联合澳大利亚同步加速器中心首席科学家 Qinfen Gu研究员、温州医科大学刘勇教授等课题组根据铜前驱体的不同形貌,通过磷酸化反应合成出一系列磷化铜材料,其中双壳磷化铜空心纳米立方(DS‐Cu3P)在≈0.2 V (放电)和≈0.9 V (充电)电位处具有可逆的氧化还原反应,在50 mA·g−1电流密度下可提供325 mAh·g−1的高容量。通过同步辐射粉末X射线衍射(PXRD)可证实材料中的可逆相变,通过对循环伏安曲线和电化学阻抗谱的分析,作者发现赝电容贡献和稳定的固态电解质界面膜使电池具有优异的倍率性能和循环寿命。此外,作者还合成了较厚的单壳层Cu3P空心纳米立方(SS‐Cu3P)和块状Cu3P (B‐Cu3P)作为对照。研究表明,较厚的壳层和块状结构会阻碍Na+离子和电子的迁移,导致缓慢的反应动力学。

Zhe Hu, Qiannan Liu, Weihong Lai, Qinfen Gu, Lin Li, Mingzhe Chen, Wanlin Wang, Shu-Lei Chou, Yong Liu, and Shi-Xue Dou. Manipulating Molecular Structure and Morphology to Invoke High‐Performance Sodium Storage of Copper Phosphide. Adv. Energy Mater. 2020. DOI: 10.1002/aenm.201903542.

文章链接:

https://doi.org/10.1002/aenm.201903542

5. 中科院物理所李泓研究员Adv. Funct. Mater.: PEO基固态电解质实现4.2V高压全固态电池稳定运行

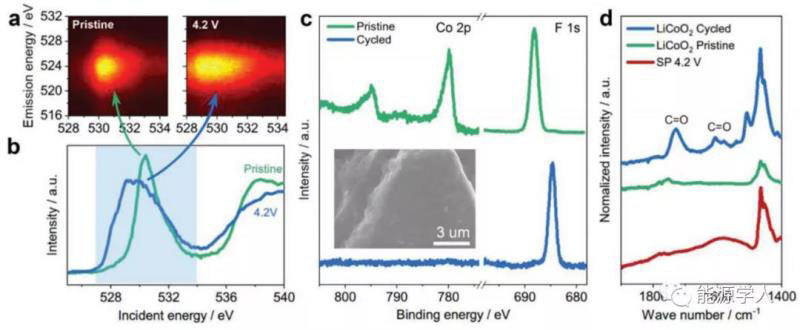

全固态电池(ASSBs)因其高安全性和能量密度,被公认为是可“超越锂离子电池”的潜在候选电池系统。在当前比较流行的ASSBs中,聚环氧乙烷(PEO)基固态聚合物电解质(SPEs)具有高离子导电率、可加工能力、低成本及高抗锂金属稳定性等优点,使得PEO‐基ASSB是目前应用最广泛的电池体系之一。尽管一些早期的研究表明PEO-SPEs在4.2 V (versus Li/Li+)电压下可以稳定,但随后的研究表明,所报导的“宽电化学窗口(EW)”实际上是由动力学极化引起的。因此,广泛报导的PEO基ASSBs只能与低电压正极联用,例如V2O5和LiFePO4;当采用大于3.9 V (例如LiCoO2, LiNixCoyMn1‐x‐yO2)的高压正极时,电池容量会迅速衰减。从与无机填料复合到构建共聚物,科研人员一直在寻求各种策略,以扩展SPEs的EW。然而,具有合理电化学性能的高压固态聚合物电池仍然鲜有报道,这说明在EW之外,可能还有其它问题导致PEO基固态聚合物与高压正极的不兼容性。

在本文中,中科院物理所李泓研究员、禹习谦研究员、白雪冬研究员等课题组提出高压驱动PEO‐SPEs氧化会导致可接受的反应极化,然而这并不能完全解释在高充电电压下氧化物正极与固态聚合物电池直接存在的巨大界面电阻。因此作者进行了详细的实验,结果表明,PEO基固态电池和高压层状氧化物正极不相容的根本原因是氧化物正极中的高催化氧,而不是SPEs的窄热力学EWs。根据该发现,作者通过以下两种策略成功地实现了含有PEO-SPE的4.2V固态聚合物锂电池稳定运行:1) 通过表面涂层抑制层状氧化物正极材料中的表面氧活性,例如Li1.4Al0.4Ti1.6(PO4)3(LATP)涂覆LiCoO2;2) 利用非氧氧化还原活性的4V级正极,例如LiFe1‐xMnx(PO4)。本工作揭示了PEO基固态电池在高压下的固有失效机理,为固态电池在高能量密度应用中的合理设计提供了依据。

Jiliang Qiu, Xinyu Liu, Rusong Chen, Qinghao Li, Yi Wang, Penghao Chen, Luyu Gan, Sang-Jun Lee, Dennis Nordlund, Yijin Liu, Xiqian Yu, Xuedong Bai, Hong Li, and Liquan Chen. Enabling Stable Cycling of 4.2 V High‐Voltage All‐Solid‐State Batteries with PEO‐Based Solid Electrolyte. Adv. Funct. Mater. 2020. DOI: 10.1002/adfm.201909392.

文章链接:

https://doi.org/10.1002/adfm.201909392

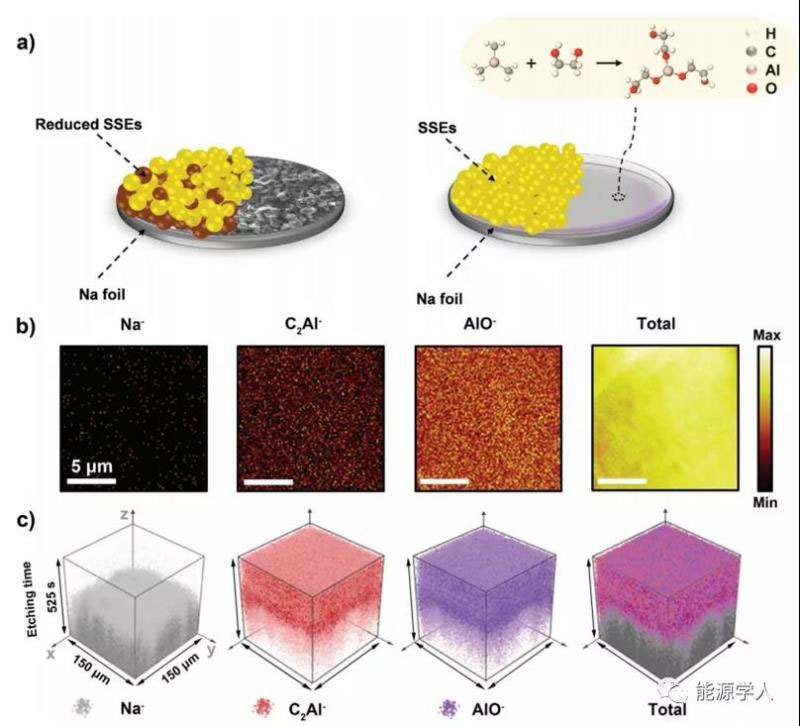

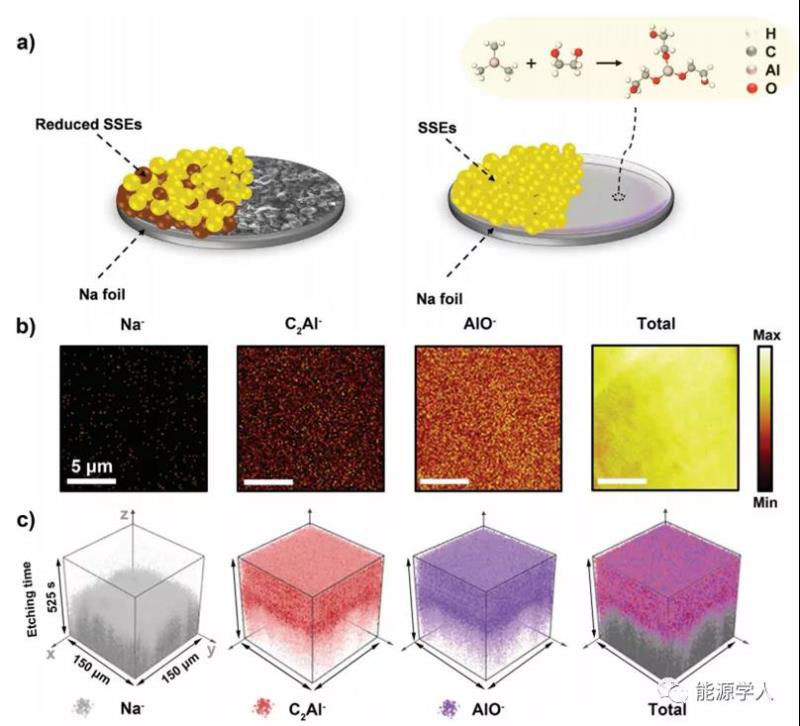

6. 西安大略大学孙学良教授Adv. Funct. Mater.: 梯度钠化Alucone稳定固态钠金属电池界面

全固态金属电池(ASSMBs)因其高成本效益、高安全性、良好的室温性能和高理论比容量等优点而备受关注,然而,碱金属负极(如Li和Na)的高活性足以使其与大多数固态电解质(SSEs)反应,从而导致金属-SSE界面处会发生有害反应。在本文中,西安大略大学孙学良教授、Tsun-Kong Sham教授等课题组通过分子层沉积法(MLD)制备出alucone薄膜来稳定ASSMBs中的活性Na负极/电解质界面,有效限制了硫化物电解质(Na3SbS4和Na3PS4)的分解和Na枝晶的生长,并提高了室温全电池和Na-Na对称电池的性能,其中循环稳定性可达475h以上。通过X射线光电子能谱(XPS)深度分析进一步表征了改性后的界面,提供了钠化alucone抑制枝晶和绝缘非钠化alucone之间协同作用的空间分辨证据。本文证明了alucone是一种提高金属/电解质界面稳定性的高效双功能涂层材料,为高比能电池组件的快速发展和广泛应用铺平了道路。

Shumin Zhang, Yang Zhao, Feipeng Zhao, Long Zhang, Changhong Wang, Xiaona Li, Jianwen Liang, Weihan Li, Qian Sun, Chuang Yu, Jing Luo, Kieran Doyle-Davis, Ruying Li, Tsun-Kong Sham, and Xueliang Sun. Gradiently Sodiated Alucone as an Interfacial Stabilizing Strategy for Solid-State Na Metal Batteries. Adv. Funct. Mater. 2020. DOI: 10.1002/adfm.202001118.

文章链接:

https://doi.org/10.1002/adfm.202001118

7. 浙江大学凌敏教授Adv. Energy Mater.: 三功能粘结剂赋予硅负极高初始库伦效率

高容量电极材料在高能量密度锂离子电池中起着至关重要的作用,硅(Si)因其优异的理论容量而被公认为是一种很有前景的负极材料,但其固有的体积膨胀问题极大地限制了其在锂离子电池中的大范围应用。理论上,粘结剂对硅负极的电化学性能有着改善作用,但使用合理的粘结剂实现超高面积容量的硅负极仍然是一个重大挑战。

在本文中,浙江大学凌敏教授联合西南科技大学张亚萍教授、广东工业大学林展教授、中南大学郑俊超教授等课题组提出了一种用于制备具有超高面积容量硅负极的粘结剂锂化策略,以部分锂化的聚丙烯酸为骨架,以部分锂化的Nafion为缓冲,通过氢键作用,制备了硬/软调制的三功能网格粘合剂(N‐P‐LiPN)。所制得的N‐P‐LiPN具有很强的粘附性和力学性能,能够适应硅负极巨大的体积变化。此外,锂离子通过N-P-LiPN中的锂化基团的转移,也显著提高了Si负极的离子电导率。因此,Si@N-P-LiPN电极表现出超高的初始库仑效率可达93.18%,即便在0.2 C下循环500次,也能维持稳定的循环性能。此外,Si@N‐P‐LiPN电极具有高达49.59 mAh cm−2的超高面积容量。该工作为激励电池界探索新一代高能量密度存储系统的新型粘合剂提供了一条新的途径。

Zeheng Li, Yaping Zhang, Tiefeng Liu, Xuehui Gao, Siyuan Li, Min Ling, Chengdu Liang, Junchao Zheng, and Zhan Lin. Silicon Anode with HighInitial Coulombic Efficiency by Modulated Trifunctional Binder for High‐Areal‐Capacity Lithium‐Ion Batteries. Adv. Energy Mater. 2020. DOI: 10.1002/aenm.201903110.

文章链接:

https://doi.org/10.1002/aenm.201903110