高性能锂离子电池的最新发展已经引发了现代社会的深刻变革。启用无线通信后,锂离子电池为汽车行业全面过渡到电动化时代铺平了道路。然而,对于寻求具有高性能的,高安全性的和低成本的电池技术仍在持续。因此,在经济上也投入了大量的人力和物力。第12届国际先进动力锂电池年度会议(Annual International Conference on Advanced Lithium Batteries for Automobile Applications, ABAA-12)于2019年10月在德国乌尔姆举行,来自中国,德国,日本,欧盟委员会和美国的诸多政策制定者们,对如何推动锂离子电池技术在电动汽车中的应用提出了富有建设性的意见,对相关愿景进行了深入的描述。这篇前瞻性文章的目的旨在对当前各国的研发趋势以及电动汽车在大众市场中的渗透给出一定见解。

【背景导读】

全球人口的不断增长以及城市的扩展,挑战着现有的交通和能源解决方案。锂离子电池(Li-ion batteries, LIBs)技术触发了道路运输,家庭能源存储电气化的第一步,更广泛地讲,减少了社会整体对于化石燃料的依赖。确实,锂离子电池技术的成功正在加速社会能源结构向可再生能源的过渡,并扩大对电动汽车(Electric vehicles, EVs)的接受度和市场渗透率。预计到2028年将有2亿辆各类电动汽车投入使用。自1991年Sony首次商业化锂离子电池以来,它们的性能不断被提高以实现这些成就。这些提升不仅要考虑到体积能量密度(Wh/L)和重量能量密度(Wh/kg),还要考虑安全性,成本和充电速度[1, 2]。但是,为了推动现代社会可目睹的能源革命,还是需要进一步的提升[3]。

与任何其他类型的电池技术相比,锂离子电池具有出色的能量和功率性能[4]。这就是为什么这种突破性电池技术是迄今为止研究最多的原因。尽管如此,历史告诉我们,锂离子电池技术仍相对较年轻,距离首次商业化应用仅30年之久。因此,电池驱动的电动汽车要与由传统内燃机(Internal combustion engines, ICE)驱动的汽车竞争已不是一件容易的事,传统的内燃机已经发展了近150年。另一方面,工业界和中央政府的承诺和财政支持正在推动锂离子电池的研发工作,电动汽车的大规模生产和电池的商业化。因此,瑞典皇家科学院基于锂离子电池技术的研发及应用对我们整个社会取得巨大进步的影响,将2019年诺贝尔化学奖授予该突破性技术发明的三位科学家:Akira Yoshino, M. Stanley Whittingham和John B. Goodenough。

【文章正文 】

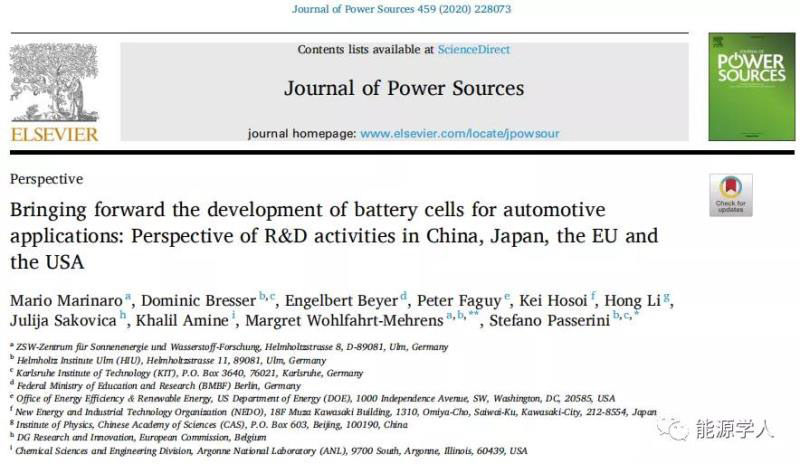

1. 科研&学术发展:如图1,通过观察2000年至2019年相关科学出版物数量的增加,也可以明显地看出,关于锂离子电池的学术研究工作在不断增加,2019年已发表超过10000篇论文。而在同一时间范围内,已提交了涉及锂离子电池的发明专利也有10500多项(数据来源:Google Patents)。

图1. 与锂离子电池主题相关的出版物数量 (数据来源:Scopus)

2. 政策激励:尽管如此,期望锂离子电池技术的所有关键性能指标(即安全性,能量,功率和成本)将进一步改善,从而扩大终端客户对混合动力(Hybrid EV, HEV),插电式混合动力(Plug-inhybrid EV, PHEV)或纯电动动力(BEV)等电动汽车的接受程度。此类改善主要是由汽车行业推动的,事实上,即使2017年电动汽车的份额“仅”占全球汽车总销量的1%以上,汽车行业仍利用了锂离子电池总产能的约60%[5]。值得一提的是,电动汽车份额在接下来的一年中增长了两倍以上,在2019年达到了略高于3%。其中销售PHEV和BEV车型受到中央政府激励措施的大力推动,这可以被视为补贴优惠(购买补贴)或者税收优惠。在欧盟,几乎所有成员国都在扩大此类激励措施,而一些成员国已经宣布禁止传统内燃机的汽车销售(如图2)。

图2. 计划禁止(纯粹)以汽油为动力的汽车进行注册(以年为单位)以及购买电动汽车具有补贴的欧洲国家/地区总体概览(以绿色“对号√”表示)

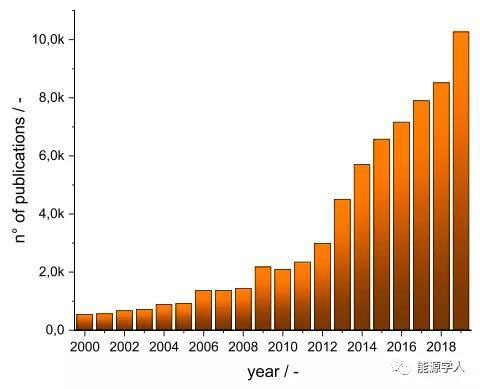

在美国,中国和日本也提出了相应的激励措施。这些框架计划无疑为增加全球电动汽车注册量(如图3a)和累计销量(如图3b)做出了贡献,两者均显示出了惊人的增长率。需要指出的是,尽管2019年中国和美国对电动汽车的财政支持减少了,因此导致了全球范围内新电动汽车较低的注册增长率(+4%),但这些国家的销量无论如何都接近了之前的水平。而在欧洲的销售额进一步增加(数据来源:ZSW Data ServiceRenewable Energies)。

图3. 全球电动化市场中,电动汽车存量和注册量的年度数据

数据来源:ZSW Data Service Renewable Energies:

https://www.zsw-bw.de/en/media-center/data-service.html#c6700

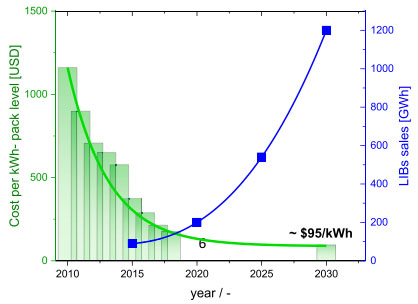

3. 成本下降&技术路线提升:显然,与传统的内燃机动力汽车相比,电动汽车的购买成本仍相对较高(至少在没有大量补贴的情况下)可能仍然使消费者望而却步。在这方面,由于总产能的进一步增长以及使用比钴更便宜的金属,预计电池成本将在未来几年内逐步下降(如图4)。尽管如此,必须指出的是,在2010-2018年的时间范围内,在电池包层级上每度电(KWh)的价格已下降了85%(数据来源:BloombergNEF)。NEDO的2030年下一代电池的研发目标显示,电池包的价格有望进一步下降(如图4),到95美元/kWh。

图4. 2010-2030年间,电池包级别的锂离子电池价格与总产能的变化 (NEDO提供的2030年预测成本)

如前所述,锂离子电池的改进很可能会体现在所有的主要性能指标上。而此,安全性被认为是最重要的。必须指出,由美国国家公路交通安全管理局(US National HighwayTraffic Safety Administration, NHTSA)出具的一份报告显示,关于发生电化学失效风险的结论是:“锂离子电池系统中使用的易燃电解质溶剂意外着火引起的火灾和爆炸的倾向性和严重性,在某种程度上仅是与汽油或柴油车发生事故相提并论的,或者是略少一些的[6]。”显然安全性仍必须进一步提高,但目前在锂离子电池安全性方面还是取得了令人瞩目的一些成就。

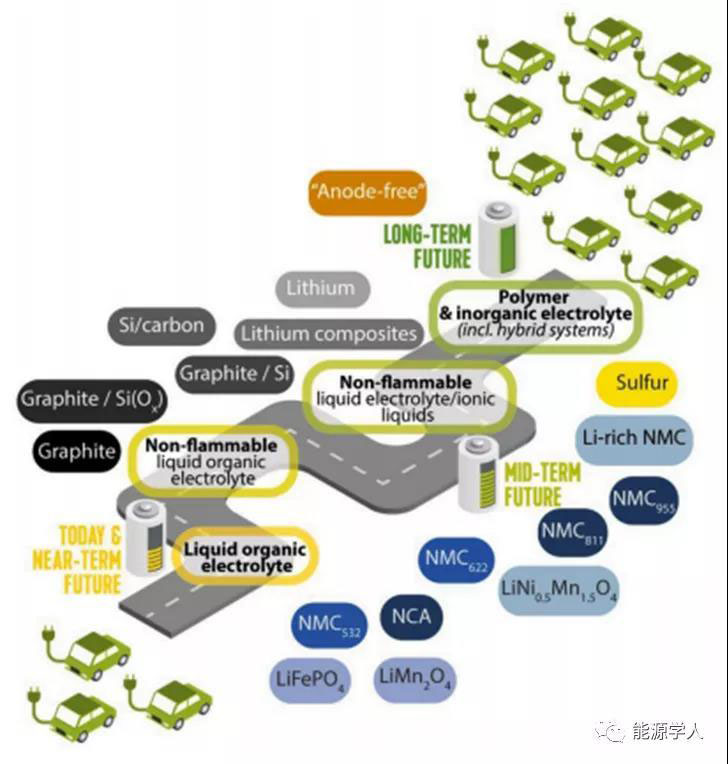

此外,一次充电,预计充电时间为10-15分钟或更短,将使电动汽车的行驶里程延长至500公里(即约300英里)以上,这与以传统内燃机为动力的汽车加油需求相当。如图5所示,在策略上如何达到大部分都符合要求的性能目标,可预见未来技术需要使用改进的液体电解质和/或固态电解质,无钴阴极材料,更好地理解电化学反应界面以及从长远来看如何二次利用工作后的锂离子电池。此外,越来越多的努力方向指向用于材料和电池生产的回收和工业化工厂。如今,大多数锂离子电池的生产都在亚洲,特别是在中国,韩国和日本。但是,为了应对产能的不断攀升,必须增加全球产能以应对汽车行业的整体需求。就欧洲而言,已经规划了超过300 GWh/年的产能,而在美国,TESLA计划将电池总产能提高至22GWh/年。然而,随着电动汽车的不断发展,全球需要更多的产能。

图5. 电动汽车电池研发工作的总体路线图,涉及使用的阳极,电解质和阴极材料

【总结】

2019年10月在德国乌尔姆举行第12届汽车应用领域国际先进锂电池年度会议(ABAA-12),提供了由国内(国际)资助计划支持下的当前和未来各项电池研究工作的深刻理解。因此,与这篇展望文章一起,我们向读者提供有关BMBF(德国),CAS(中国),DG研究与创新(欧盟委员会),DOE(美国),NEDO(日本)等政府机构的主要活动,指南和路线图的报告。

【参考文献】

[1] M. Li, J. Lu, Z. Chen, K. Amine, 30 Years of lithium-ion batteries, Adv. Mater. 30 (2018) 1800561, https://doi.org/10.1002/adma.201800561.

[2] Z. P. Cano, D. Banham, S. Ye, A. Hintennach, J. Lu, M. Fowler, Z. Chen, Batteries and fuelcells for emerging electric vehicle markets, Nat. Energy. 3 (2018) 279-289, https://doi.org/10.1038/s41560-018-0108-1.

[3] M. Armand, J. -M. Tarascon, Building better batteries, Nature 451 (2008) 652–657, https://doi.org/10.1038/451652a.

[4] Y. Ding, Z. P. Cano, A. Yu, J. Lu, Z. Chen, Automotive Li-ion batteries: currentstatus and future perspectives, Electrochem. Energy Rev. 2 (2019) 1–28, https://doi.org/10.1007/s41918-018-0022-z.

[5] D. Bresser, K. Hosoi, D. Howell, H. Li, H. Zeisel, K. Amine, S. Passerini, Perspectives of automotive battery R&D in China, Germany, Japan, and the USA, J. Power Sources 382 (2018) 176–178, https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2018.02.039.

[6] D. Stephens, P. Stout, G. Sullivan, E. Saunders, J. Risser, J. Sayre, Lithium-ion battery safety issues for electric and plug-in hybrid vehicles, Natl. Highw. Traffic Saf. Adm, 2019 (Report No. DOT HS 812 418), Washington, DC.