前言部分

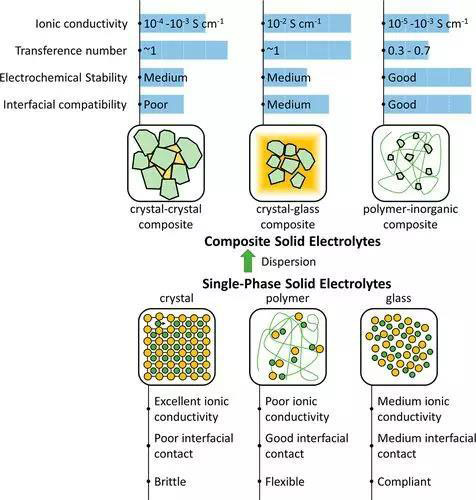

寻找具有高离子电导率、宽电化学窗口、低界面阻抗的固态电解质是实现高比能固态电池的核心挑战。固态电解质可以分为单一相离子导体(Single Phase Solid Electrolyte)和复合离子导体(Composite Solid Electrolyte, CSE)两大类。其中单一相离子导体总是在某一方面不能满足固态电池的需求,例如氧化物类石榴石LLZO与正极界面的接触差、硫化物LGPS与锂金属的电化学稳定性差、高分子PEO的室温离子电导率低且容易在高压被氧化。而复合固态电解质,由于混合了多种不同的离子导体,能够达到很好的综合性能。更重要的是,由于复合固态电解质中广泛存在的相-相界面,复合固态电解质具有母体材料所不具有的独特性质,如比母体材料更高的离子电导率等。

经过多年的研究,人们已经开发出了无机晶体/无机晶体、无机玻璃/无机陶瓷、高分子/无机陶瓷几大类数百种复合固态电解质。对于每种固态电解质中的锂离子迁移机制也有了大量探讨。但是,此前的研究往往局限于特定的某一类复合物,缺乏具有普适性的统一描述。多种微观锂离子迁移机制及相应理论,如空间电荷层理论、有效介质理论、percolation理论等缺少合适的总体理论框架进行归纳。

鉴于此,上海大学施思齐教授团队与中科院深圳先进技术研究院陆子恒博士、美国陆军实验室许康研究员合作在国际顶级化学综述期刊ChemicalReviews (IF=54.3)发表了题为Mobile Ions in CompositeSolids (DOI: 10.1021/acs.chemrev.9b00760)的综述文章,总结了复合固态电解质发展的前世今生。文章从独特的基础理论视角,在各个时空尺度上剖析了复合固态电解质中相-相界面的离子传输机制,提出了复合固态电解质的跨尺度理论设计框架,并指出了该领域未来的研究方向。该工作是复合固态电解质领域首个完整总结,也是首次以统一的理论视角对复合物中多尺度下锂离子传输机制的提炼。

正文部分

文章首先从定义上阐释了复合固态电解质的内涵并对一些不当的称呼进行了纠正。从本质上,复合固态电解质是在宏、介观层面由不同相组成的离子导体,因而不能与原子级别混合得到的固溶体、金属间化合物等混淆。接着,文章对复合固态电解质的分类和特性作了总结,由图1可以看出,复合固态电解质能够避开单一相电解质的弱点,从而得到较好的综合性质。

图1. 复合固态电解质的分类与特性。

特别地,复合固态电解质的离子电导率常常高于其母体材料。文章对其中的物理机制进行了系统总结,并得到了三种不同的微观机制:

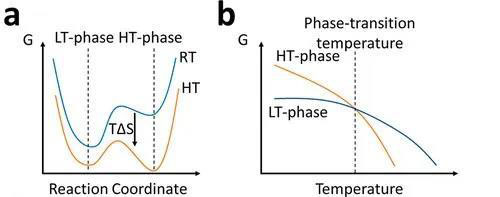

(1) 界面诱导超离子相变。多种固态离子导体均有不只一个相,在通常情况下,仅仅在高温相中,其离子电导率较高。例如,LLZO在650度左右、LiBH4在110度左右离子电导率会发生突增。可惜的是,这些离子导通较快的相往往仅仅在高温下稳定,因而寻找使其在室温稳定的方法是这类电解质的核心挑战。通过引入第二相会在复合物中产生大量界面,由于界面能作用,能够将高温相在室温稳定住,如图2所示,从而大幅提高其离子电导率。

图 2. (a–b) 固态电解质超离子相变自由能示意图。

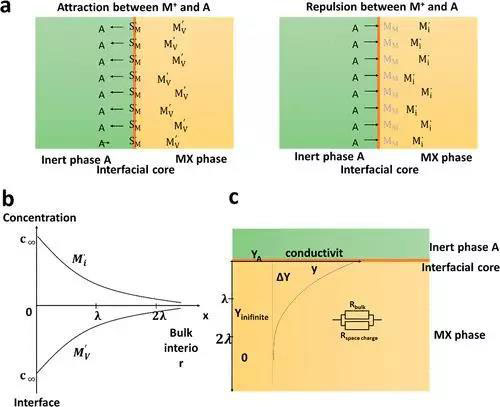

(2) 空间电荷层效应。在复合物的相-相界面上,界面能并不总足够大从而诱导相变,但有时候在未相变时,复合物也具有较高的离子电导率。这就涉及到空间电荷层效应引起的缺陷重排。由于两种相之间锂的化学势不同,界面附近会产生电场效应,并导致大量具有活动性的锂缺陷产生,这些锂缺陷作为载流子,能够大大提高了沿着界面的离子电导率。

图3.空间电荷层效应。

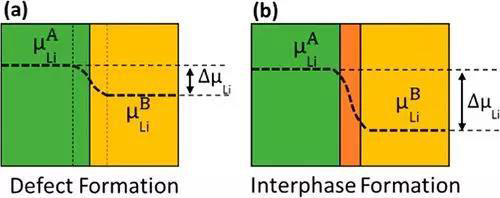

(3) 高电导率中间相的形成。在复合物界面上,有时两个相会发生化学反应, 其结果是在界面处生成第三个相。界面相如果具有高离子电导率,也会诱导整个复合物电导率的上升,如图4。

图4. 中间相生成机制。

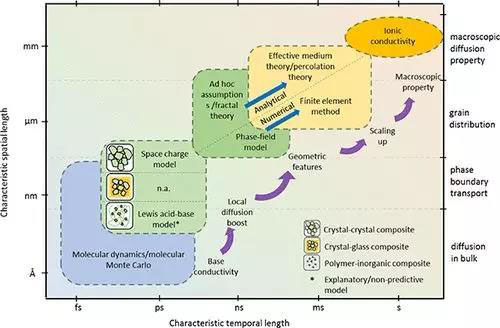

上述机制仅仅是最底层的微观层面高离子电导率来源,仅仅描述两相界面附近的微观行为,而不能直接反映宏观情况。宏观离子电导率与微观界面增强机制之间由相的分布情况联系。本文中对利用相分布逐步将微观界面电导scale up成宏观电导率的方法也做了总结,主要有有效介质理论、percolation理论、有限元模型等。最终提出了复合固态电解质的多尺度理论设计框架,如图5所示。

图5 复合固态电解质的多尺度理论设计框架。

除此之外,本文针对复合固态电解质在锂金属、锂硫、锂空气等新型电池中的应用也做了总结。图6给出的是目前已知常见电极的电化学示意图。

图6常见正负极与电解质的电压、容量、电化学窗口分布。

文章总结

最后,文章给出了复合固态电解质的前进方向:

1. 原子层面的机制理解需要加深;

2. 具有定量预测离子电导率的跨尺度模型亟待提出;

3. 具有更高离子电导率的复合固态电解质亟待开发;

4. 高产量合成具有纳米结构的生产方法亟待探索。

文章以独特的理论视角,从机制出发,高度概括了复合固态电解质多年的实验与理论进展,并为复合固态电解质的研究、及其在固态电池的实际应用指明了方向。

参考文献

DOI: 10.1021/acs.chemrev.9b00760

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.9b00760?fig=fig19&ref=pdf

致 谢

感谢陈立泉院士、王鼎盛院士、MichelArmand教授、南策文院士、李泓研究员、崔艳华研究员、张文清研究员和郭炳焜教授等人在撰写此文过程中给予的讨论和帮助。

施思齐个人简介:1998年和2001年江西师范大学分别获得学士和硕士学位,2004年中国科学院物理研究所凝聚态物理专业博士学位。先后在日本产业技术综合研究所、美国内布拉斯加州-林肯大学、美国布朗大学、通用汽车研发中心做博士后或访问学者,2013年起在上海大学材料科学与工程学院工作。主要从事基于电化学的能量存储材料的计算材料学研究,采用基于密度泛函理论的第一原理计算,结合其他计算材料科学方法和材料信息学手段(数据挖掘与机器学习),研究电子-原子分子-纳米-介观尺度上的物质结构-性能关系和材料物理问题,并在此基础上开展高性能材料的微观设计。率先在国内开展锂离子电池电解质和电极材料及其界面离子输运、电子/离子输运协同调控的第一性原理计算和设计。已在Adv.Mater.、Sci.Data、Joule、J. Am. Chem. Soc.、Nature Commun.、Adv. Sci.、Phys. Rev. B等期刊发表论文100余篇,他引5000余次,H因子38,ESI高倍引论文4篇,2015年以第一作者发表的“多尺度材料计算方法”专题综述文章被全文下载43385次,位列《科技导报》历年下载排行榜首位。申请软件著作权5项,合作申请国家发明专利1项,国际学术会议邀请报告20余次。搭建了融合多精度算法的固态电解质高通量筛选平台(SPSE)并开放使用(平台网址: https://www.bmaterials.cn)。2012年聘为上海高校特聘教授/跟踪计划(东方学者);2014年入选上海市浦江人才计划;2016年获国家自然科学基金委优秀青年基金资助。中国硅酸盐学会固态离子学分会理事、上海市物理学会计算物理专业委员会委员、《ComputationalMaterials Science》编委、《中国科学:技术科学》青年编委。