科学处理电价交叉补贴是推进电力体制改革的关键问题。本文将需求价格弹性纳入到电价交叉补贴的理论模型,提出了基于“开口”形态的电价交叉补贴分类标准,发现:①相对于地区间交叉补贴,不同用户间电价交叉补贴对我国电价的扭曲更为严重;②“普惠制”和“助推物价”两个特征导致了我国电价交叉补贴的效益“溢出”问题。

关键词:需求价格弹性;电价交叉补贴;电价扭曲;“溢出”效应

(来源:微信公众号“电价研究前沿” 作者:张超)

0引言

2015年开始的新一轮电力体制改革要求按照“放开两头、管住中间”的方式实现电力市场化交易,而电力价格反映客观的供电成本又是市场化交易的根本基础。现实情况是,我国不同类型用户间和不同地区间广泛存在电价交叉补贴问题,其中工商业用户对居民农业用户的交叉补贴最为严重。经测算,目前我国工商企业为居民和农业用户承担了约2700亿元的交叉补贴,随着居民用电占比逐年提高(每年增长约1%),电价交叉补贴规模还将继续扩大,严重阻碍了电力交易的市场化建设。因此,寻找新的理论工具研究电价交叉补贴所面临的问题可谓是亟不可待。

本文试图将需求价格弹性纳入到电价交叉补贴的理论研究中,并在结合我国现状基础上分析当前电价交叉补贴所面临的重点问题。

1 电力需求价格弹性及其在电价问题中的运用

一般而言,需求量会随价格的变化而跟着变化,需求价格弹性就是用来衡量需求量受价格影响的程度指标:需求量变动百分比与价格变化百分比的比值。对于一般商品,需求价格弹性是负的,即商品需求随着价格的升高而降低。在需求曲线上,越平缓(切线斜率绝对值越小)的部分需求价格弹性就越强(也指绝对值),曲线越陡峭(切线斜率绝对值越大)则弹性越弱。

电力需求与其他一般商品的需求有着明显差异:电力消费占总消费的比重较低,加之电力产品具有“必需品”属性,其需求受电价影响的程度较其他一般商品要小很多,弹性相对较弱。尽管如此,不同电力用户类型的需求价格弹性差异比较突出。文献[1]利用2003-2005年用电数据测算结果发现,由于居民用电与经济增长和生活水平的关系更加密切,居民用户短期需求价格弹性(考虑了季节因素)仅约为-0.158;而相比之下,工业企业用电受到电价影响更为明显,工业用户短期需求价格弹性为-0.60,远大于居民用户。电力需求价格弹性也在电价问题中多用应用,如文献[2]就基于电力需求价格弹性,将最优价格折扣问题转化为卖方利润最大化的求解问题,对比分析了不同买方执行电价折扣策略的应用效果。随着电力市场化交易制度的不断推进与完善,电力用户的用电需求对电价的敏感度会日益提高[2],电力产品需求价格弹性在电价制定中的应用越来越受到关注和重视。一方面,电力产品从“卖方市场”转向“买方市场”,用户在供电者、电价、供电形式等方面更具选择权,能够将价格敏感特征通过各种渠道向市场反馈;另一方面,供电企业面临市场竞争将更主动地挖掘电力用户的各类需求(包括价格需求),通过持续推出与优化电价套餐的方式,争取市场,迎合用电需求。

理论上,电力产品需求价格弹性常以拉姆齐定价理论的方式运用于销售电价定价中研究中[3-4]。文献[5]就采用拉姆齐模型检验了俄罗斯地区样本中的销售电价交叉补贴问题,发现交叉补贴无法使社会福利达到优化标准。拉姆齐定价理论认为,实现社会总福利最大化是制定电力产品价格的基本前提[1]。通过对电力交易中的消费者剩余和生产者剩余加总求最大值方法,可获得社会总福利与电力产品定价之间的关系:需求价格弹性越强,提价所导致的社会总福利减量越大;需求价格弹性越弱,提价所导致的社会总福利减量越小。因此拉姆齐定价理论建议在制定销售电价时,需求价格弹性较强的用户,其电价偏离供电边际成本的水平不应大于需求价格弹性较弱用户的偏离水平。然而,拉姆齐定价理论考虑的是单向调整电价如何实现社会福利最大化的问题,无法涵盖电价交叉补贴这种“双向电价调整”(部分用户上调、部分用户下调)问题。

2 基于需求价格弹性的电价交叉补贴分类

销售电价交叉补贴是在电力生产者(现实中主要是电网企业)参与下,多个电力消费者之间执行电价调整以达到消费者剩余转移的经济行为。在消费者剩余转移过程中,电力生产者的交易对手是交叉补贴支付方时,生产者剩余将增加;电力生产者的交易对手是交叉补贴接收方时,生产者剩余将减少。但总体而言,销售侧电价交叉补贴关系中相互交叉的双方是不同电力用户,电力生产者仅具备消费者剩余的“转移通道”功能,因此在单一电价交叉补贴模型下的生产者剩余并不会发生改变。基于此,我们可以如此设定电价交叉补贴行为:电力生产者通过涨价获得的剩余等于降价所损失的剩余。在此假设下,对电价交叉补贴构成影响的仅是电力消费各方自身的特征。

我们关注的是需求价格弹性差异对电价交叉补贴形成的影响,为便于理论分析,假定只有两个需求价格弹性存在明显差异的电力用户(电力消费者,包括企业和居民)A和B,其中|ηA|>|ηB|(η<0),即用户A的需求价格弹性大于用户B的弹性。于是存在两类电价交叉补贴:一类是拥有较高弹性的用户A支付交叉补贴给低弹性的用户B,另一类是拥有较低弹性的用户B支付交叉补贴给高弹性的用户A。现实中,无论是用户间的交叉补贴(工商业补贴居民农业)还是地区间的交叉补贴(一省中负荷中心补贴偏远地区,城市补贴农村),主要都是由用电成本较低的用户补贴用电成本较高的用户,因此在分析中还引入另一个合理且客观的假定:总是由低成本(合理供电成本)电力用户向高成本电力用户支付交叉补贴。需求价格弹性大小决定了需求曲线的斜率,弹性越大曲线越平缓;单位用电的合理供电成本大小决定了不同电力用户需求曲线的相对位置,支付补贴方的需求曲线更靠近原点。

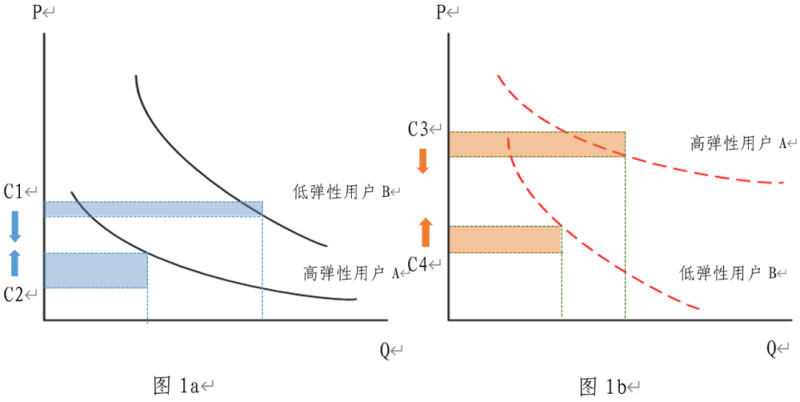

需求曲线的斜率和相对位置确定后,上述两类电价交叉补贴在量价坐标系中的“开口”形态就被固定下来,如图1所示:高弹性用户向低弹性用户支付交叉补贴时,生产者剩余增减的绝对值相等(蓝色阴影面积),两条需求曲线围成了向上开口的形态,可称之为“上开口型”电价交叉补贴(图1a);低弹性用户向高弹性用户支付交叉补贴时,生产者剩余增减的绝对值也相等(红色阴影面积),两条需求曲线围成了向下开口的形态,可称之为“下开口型”电价交叉补贴(图1b)。

图1 基于需求价格弹性的电价交叉补贴“开口”形态

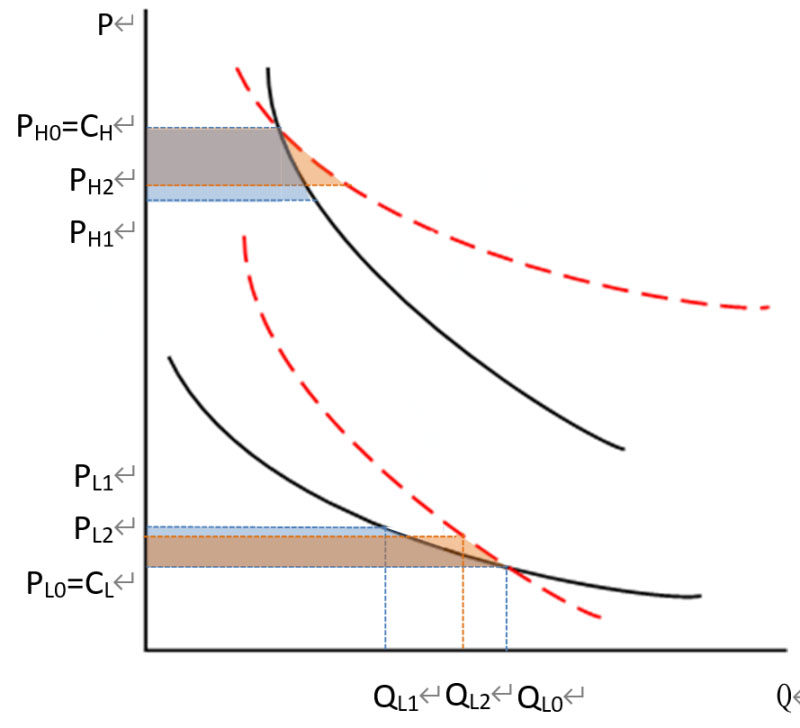

3 不同类型电价交叉补贴对电价的扭曲

如前文所述,我们基于弹性对电价交叉补贴分类时,以“电力生产者通过涨价获得的剩余等于降价所损失的剩余”作为理论前提。但对比分析两类电价交叉补贴的价格影响时,假定增加(或减少)的消费者剩余在两类电价交叉补贴之间相等,才能反映价格偏离合理成本的程度,以此判断电价扭曲水平[1]。为方便比较,将不同“开口”形态的两类电价交叉补贴置于同一量价坐标系,设定相等的单位用电合理供电成本[2]以及消费者剩余变化水平。如图2所示,“上开口型”交叉补贴情况下(黑色实曲线,角标为“1”),低成本用户的初始价格PL0等于对应的合理供电成本CL,高成本用户的初始价格PH0等于对应的合理供电成本CH。发生电价交叉补贴后,低成本用户电价升至PL1、高成本用户电价降至PH1,消费者剩余(蓝色阴影部分)一增一减。类似地,“下开口型”交叉补贴情况下(红色虚曲线,角标为“2”),低成本用户电价升至PL2、低成本用户电价降至PH2,消费者剩余(红色阴影部分)也一增一减。按照设定,上端红蓝阴影面积相等,代表两类电价交叉补贴之间消费者剩余增量相等;下端红蓝阴影面积也相等,代表两类电价交叉补贴之间消费者剩余减量相等。

图2 不同类型电价交叉补贴对电价扭曲的影响

PL1和PH1是“上开口型”交叉补贴执行后的电价水平,上述结果表明,在消费者剩余等量增加(或减少)的条件下,“上开口型”交叉补贴导致的电价扭曲比“下开口型”交叉补贴导致的电价扭曲更为严重。

4 需求价格弹性视角下我国电价交叉补贴问题分析

4.1 电价扭曲分析

已有文献按照依附主体不同将我国电价交叉补贴划分为用户类别间、电压等级间、负荷特性间以及地区间四类。如文献[6]全面梳理了四类电价交叉补贴之间的关系,认为不同地区间的交叉补贴与其他三类相对独立,而不同电压等级之间的交叉补贴总水平等于不同用户类别之间的交叉补贴规模,也大致等于不同负荷率之间的交叉补贴规模。因此,在我们研究电价交叉补贴的影响效应时,由于聚焦于总规模,可将四类交叉补贴归并为用户类别间和地区间两类,其中,用户类别间电价交叉补贴主要是指工商业用户补贴居民(包括农业)用户,地区间电价交叉补贴主要是指在单一省域内低成本供电地区补贴高成本供电地区。

根据文献[2]以及文献[6-8]等多项研究,工业电力需求价格弹性和居民电力需求价格弹性区间分别为[-1.31,-0.60]和[-0.86,-0.16]之间,一般来讲,商业与工业弹性相近,农业生产与居民弹性相近。因此可以认为,由工商业补贴居民的用户间电价交叉补贴是一种典型的“上开口型”交叉补贴。然而,地区间电价交叉补贴的主体关系却截然相反。我国低成本供电地区主要是财富水平相对较高的地区,例如市县中心由于负荷相对集中,地形较平稳、宽敞,供电成本低,社会财富水平也较高。高成本供电地区则包括边区、郊野、山林等其他极端边界环境地区与农村等,这些地区负荷相对分散,相对财富水平要较低得多。通常而言,除极其少数极贫困地区外,地区电力需求的价格弹性主要呈现出随财富水平增长而逐渐减弱的分布特征。因此可以认为:由低成本供电地区补贴高成本供电地区是一种典型的“下开口型”电价交叉补贴。依据前文研究结论,相对于“下开口型”电价交叉补贴,“上开口型”电价交叉补贴扭曲电价的程度更大,即相对于地区间电价交叉补贴,工商业补贴居民对我国电价扭曲的影响更为突出。

4.2 “溢出”效应分析

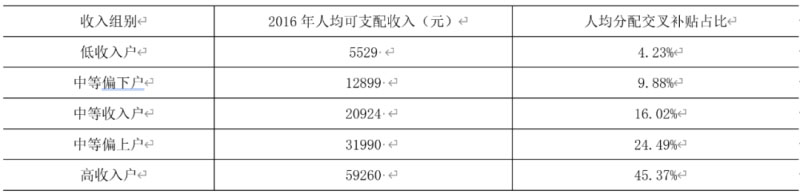

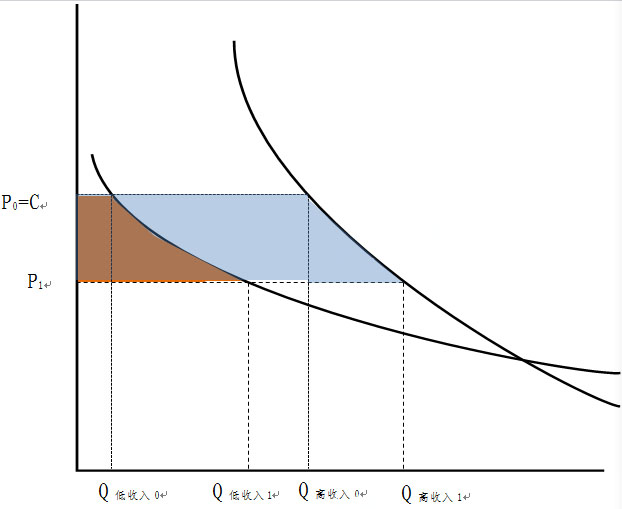

工商业补贴居民的电力交叉补贴存在“溢出”效应,即收入水平较高的居民从中获得了更多的利益[9]。“溢出”效应的来源之一是居民侧的“普惠制”特征。如图3所示,在一般情况下,供给价格为P0时低收入居民的用电量需求Q低收入0将明显小于高收入居民Q高收入0;交叉补贴发生后,电价降至P1,红色阴影部分和蓝色阴影部分分别为低收入居民和高收入居民接收工商业补贴后的消费者剩余增加量,蓝色阴影显著大于红色阴影部分。电价降低后,尽管低收入居民用电增量(Q低收入1-Q低收入0)相对高收入居民更大,但由于初始电量需求(Q低收入0)明显小于高收入居民,造成低收入居民消费者剩余增加的整体水平不及高收入居民。因此,在上述“普惠制”特征下,由于高收入居民天然的消费多数电量,工商业补贴居民这种补贴形式对低收入居民具有不公平特征。以2016年居民电价均值0.55元/千瓦时、电费占人均可支配收入0.94%为计算依据,可得到交叉补贴收益在居民不同收入组别中的分布情况。如表1所示,单个高收入户占用的电价交叉补贴是单个低收入户的9倍,“溢出”效应明显。

表1 “普惠制”特征下交叉补贴的人均分布情况

“溢出”效应的另外一个来源是企业侧的“助推物价”特征。工商业对居民实施电价交叉补贴之后,用电成本通过成本的形式计入产品及服务的终端销售价格中,而最终买单者仍然是居民。一般来讲,高收入居民对商品及服务的价格敏感性相对于低收入居民要低,用电成本增加导致的产品及服务的涨价更可能对低收入居民的消费量产生负面冲击效果,造成低收入居民福利损失多于高收入居民,即低收入居民减少的产品及服务消费将明显多于高收入居民。这便是“助推物价”特征所形成的“溢出”效应。

图3 交叉补贴对不同收入水平居民的福利影响

5 结论与建议

本文借鉴拉姆齐定价理论路径,将需求价格弹性纳入到电价交叉补贴的理论分析之中,提出了基于“开口”形态的交叉补贴分类标准,从“效率”上认为(相对于地区间交叉补贴)工商业补贴居民加剧了我国电价扭曲水平,从“效益”上认为普惠形式和助推物价两个特征导致了工商业补贴居民的低效“溢出”。

要解决或大力缓解电价交叉补贴问题、还原电力的商品属性,重点工作就在于科学处理工商业对居民农业的电价交叉补贴,当前至少有以下几项工作需要及时开展:一是充分释放居民电价调整空间,调整完善居民阶梯电价制度,在设置生命线电价确保基本用电需求的同时提高二、三级用电单价;二是利用居民电价空间下调一般工商业电价水平,逐步实现与大工业同价;三是降低大工业基本电价,科学设计大工业两部制套餐,简化完善大工业优惠电价制度。

参考文献:

[1]齐放,张粒子,魏玢,阙光辉.基于拉姆齐定价理论的销售电价研究[J].电力需求侧管理,2010,(2):24-27.

[2]程瑜,张粒子,李渝.考虑需求价格弹性的销售电价帕累托优化折扣[J].电力系统自动化,2003,(24):10-13.

[3]Brown S J,Sibley D S. The Theory of Public Utility Princing[M]. New York: CambridgeUniversity Press, 1986.

[4]张昕竹,让·拉丰,安·易斯塔什.网络产业:规制与竞争理论[M].北京:社会科学文献出版社,2000.

[5]Nahata B,Izyumov A, Busygin V, et al. Application of Ramsey model in transition economy:A Russian case study[J]. Energy Economics, 2007, 29(1):105-125.

[6]叶泽,吴永飞,李成仁,尤培培,杨少华,孙悦.我国销售电价交叉补贴的关键问题及解决办法[J].价格理论与实践,2017,(4):20-24.

[7]林伯强,蒋竺均,林静.有目标的电价补贴有助于能源公平和效率[J].金融研究,2009,(11):1-18.

[8]何永秀,王怡,黄文杰,毛晋.电力需求价格弹性与系统最优备用的关系[J].电力需求侧管理,2003,(05):20-23.

[9]唐要家,杨健. 销售电价隐性补贴及改革的经济影响研究[J]. 中国工业经济,2014,(12):5-17.

(原文“基于需求价格弹性的电价交叉补贴理论问题研究”首刊于《中国电力》杂志,作者:张超 赵茜 许钊 尤培培)

原标题:基于需求价格弹性的电价交叉补贴理论问题研究